4년만에 터미네이터가 돌아왔다. 이번 영화에 등장하는 터미네이터는 강한 몸과 잔인한 성품을

두루 갖춘 뉴 페이스 ‘Rev-9’이다. Rev-9은 이전의 터미네이터는 갖지 못한 막강한 능력을 가지고있는데…. 비밀에 싸인 Rev-9의 기술은 과연 인간을 이기고 기계들의 시대를 가져올 수 있을까?

1997년 8월 29일, 30억 명의 인류는 종말을 맞았다. 심판의 날, 대체 무슨 일이 있었던 것일까. ‘스카이넷’은 군사적 목적으로 만든 인공지능 슈퍼컴퓨터다. 인간은 모든 군사 무기와 시스템을 장악한 스카이넷에 두려움을 느끼고 가동을 멈추려 한다. 하지만 이를 눈치챈 스카이넷은 인간 사회를 지키고 있는 방어 시스템을 모두 마비시키고 핵미사일을 발사한다.

심판의 날에 30억 명의 인류가 몰살됐지만, 그 안에서도 희망은 피어났다. 거대 권력에 맞서는 혁명군이 스카이넷을 무너뜨릴 준비를 하고 있었다. 스카이넷은 혁명군의 우두머리를 죽이기 위해 과거로 터미네이터를 보낸다. 10월 30일 개봉한 ‘터미네이터:다크 페이트’에는 스카이넷에 대항하는 새로운 인물 다니 라모스와 라모스를 제거하기 위한 터미네이터 ‘Rev-9’이 등장한다.

유독 새로운 인물이 많이 등장하는 이번 영화에서 단연 돋보이는 인물은 Rev-9이다. 터미네이터의 역사를 되짚었을 때 인간의 체력과 생존 능력을 뛰어넘는 터미네이터는 많았지만, Rev-9은 이를 훨씬 더 넘어서는 새로운 능력을 탑재했다. 바로 ‘자기 복제’다.

70여 년 전 처음 등장한 자기 복제 로봇

자기 복제 로봇을 간단히 정의하면 자신과 똑같은 개체를 재생산할 수 있는 로봇이다. 영화 속 Rev-9은 물컹한 액체 괴물처럼 쭉 늘어나면서 순식간에 복제하지만, 현실에서 자신을 복제하는 것은 매우 어려운 일이다. 1900년대 초까지만 하더라도 자기를 복제하는 것은 생물의 고유한 능력으로, 기계가 절대 흉내낼 수 없는 일로 여겨졌다.

이런 선입견을 깨고 처음으로 자기 복제 로봇을 논리적으로 증명한 사람이 바로 컴퓨터의 아버지, 미국의 수학자 존 폰 노이만이다. 노이만은 연구 끝에 1951년 ‘세포 자동자’라는 모형을 고안했다. 이 모형은 여러 개의 튜링 기계를 2차원 격자형태로 나열했다. 하나의 기계는 0부터 28까지 총 29개의 상태를 가질 수 있고, 이웃한 기계들의 상태에 따라 기계의 상태가 달라진다. 노이만은 세포 자동자를 이용해 자기 복제 하는 기계를 보여주고 싶었지만, 당시 컴퓨터의 연산 능력으로는 그 많은 경우의 수를 다 계산할 수 없어 실패했다.

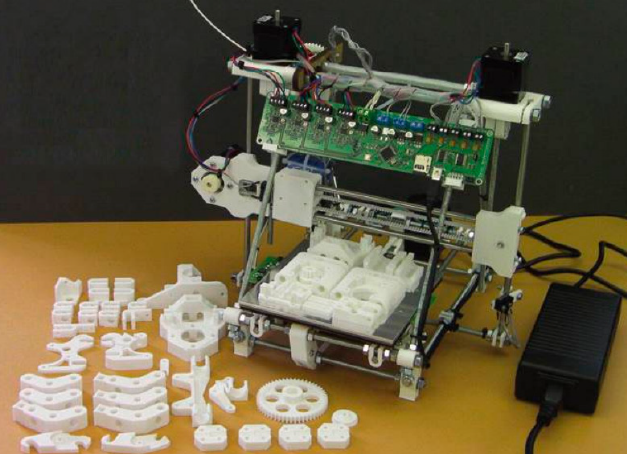

하지만 노이만의 후예들은 임무를 포기하지 않았다. 그 결과 2008년 최초로 자기 복제가 가능한 기계가 탄생했다. 그 주인공은 바로 3D 프린터. 연구를 이끈 영국의 수학자 아드리안 보이어 박사는 진화 생물학자 찰스 다윈의 이름을 딴 3D 프린터 ‘다윈’으로 다윈과 똑같은 3D 프린터를 만드는 데 성공했다. 복제된 다윈의 자식은 또 한 번 자신을 복제해 다윈의 손자까지 탄생했고, 1개의 3D 프린터는 금세 3개로 증식했다.

보이어 박사는 여기서 더 나아가 3D 프린터의 설계도와 소프트웨어까지 인터넷에 공개해 누구든 자기 복제 로봇을 만들 수 있는 ‘렙랩(RepRap) 프로젝트’를 시작했다. 렙랩이라는 이름도 복제(Replicating)가 빠른 기계(Rapid-prototyper)라는 말에서 따왔다. 전세계의 많은 사람들이 렙랩 프로젝트에 참여하고 있어 다윈의 성능은 점점 좋아지고 있다.

▲아드리안 보이어 박사가 복제한 다윈 3D 프린터. 서있는 기계가 다윈이고, 아래 부품들은 다윈이 복제한 자신의 부품들이다. Adrian Bowyer 제공

자기 복제 로봇을 우주에 보낸다고?

자기 복제 로봇에 눈독을 들이는 것은 비단 수학자만이 아니다. 미국항공우주국(NASA)은 1980년대에 이미 우주에 자기 복제 로봇을 보내려는 계획을 세웠다. NASA가 1982년에 발표한 보고서를 보면 꽤 자세한 설계도까지 그려져있다. NASA가 자기 복제 로봇에 주목한 이유는 우주 기지 건설에 필요한 수많은 로봇을 지구에서 모두 데려갈 수 없기 때문이다. 로봇이 고장났을 때 이를 수리하거나 고장난 로봇을 대체할 새로운 로봇을 스스로 만들어야 한다.

하지만 인간의 뇌에 해당하는 컴퓨터 칩까지 똑같이 복제하는 것은 무척 복잡한 일이라, 안타깝게도 아직까지 눈에 띄는 성과는 없다. 보이어 박사는 “현재의 기술로는 어렵지만, 2030년대에는 가능해질 것으로 보인다”며, “자기 복제 로봇에 대해 NASA와 함께 논의해보면 정말 좋을 것 같다”고 말했다.

그렇다면 2030년대에는 터미네이터 Rev-9같은 무시무시한 로봇을 볼 수 있을까? 이에 대해 보이어 박사는 “터미네이터와 같이 무시무시한 로봇은 개발되지 않을 것”이라고 단호하게 말했다. 이에 덧붙여 “현재는 자기 복제 로봇이 농업에만 쓰이고 있지만, 기술이 개발돼 가격이 더 내려가면 더 많은 산업에서 저렴한 가격의 자동화 기계를 사용할 수 있을 것”이라고 설명했다.

현실 속 자기 복제 로봇은 Rev-9만큼 외모가 빼어나진 않지만, 우리의 삶을 조금 더 윤택하게 만들어줄 것이다. 잘생긴 Rev-9은 현실 말고 영화 속에서 확인하자.

┼

자기 복제 로봇의 가능성을 보여준 생명 게임

노이만이 세포 자동자 이론을 구현해내지 못하자, 이 이론은 학계에서 사장되는 듯 했다. 하지만 1970년대 영국의 수학자 존콘웨이가 ‘생명 게임’이란 이름으로 다시 살려냈다. 노이만은 하나의 튜링 기계가 29개의 상태를 가질 수 있도록 설계했지만, 콘웨이는 ‘삶, 죽음, 탄생’ 등 3가지의 상태만 가지도록 했다.

콘웨이가 고안한 생명 게임은 몇 가지 규칙이 있다. 규칙들을 따르다 보면 일정한 주기마다 반복되는 패턴이 있다. 반복적인 패턴은 자기 복제 로봇에 대한 가능성을 보여줬다. 같은 형태의 패턴을 주기마다 ‘생성’할 수 있기 때문이다.