작은 화분에 심은 씨앗에서 새싹이 돋고, 싹이 나무가 되는 과정은 아름답지만 뒤치다꺼리는 고생스럽기 그지없다. 때맞춰 물과 영양제를 줘야 하고, 흙에서 나오는 벌레를 잡아야 한다. 실수로 화분을 엎기라도 하면 온 방바닥이 흙투성이가 되기 십상이다.

작은 화분에 심은 씨앗에서 새싹이 돋고, 싹이 나무가 되는 과정은 아름답지만 뒤치다꺼리는 고생스럽기 그지없다. 때맞춰 물과 영양제를 줘야 하고, 흙에서 나오는 벌레를 잡아야 한다. 실수로 화분을 엎기라도 하면 온 방바닥이 흙투성이가 되기 십상이다.

피스찰리의 홍주영, 최희민 대표는 자신의 경험을 십분 살려 누구나 쉽게 반려식물을 키울 수 있는 방법을 고민했다. 벌레와 흙탕물 걱정에서 해방시킬 인공토양, 그리고 뿌리를 언제나 촉촉하게 지켜줄 화분이 답이었다.

두 대표는 스펀지처럼 폭신폭신한 인공토양 ‘브라우니’를 반으로 갈라 그 틈에 어린 식물을 끼워 넣었다. 물과 영양제를 머금은 브라우니 틈에서 식물이 2주 동안 잘 자라면 구멍이 없는 화분 ‘피렌체’에 담아 소비자에게 보낸다. 식물과 인공토양 브라우니, 화분 피렌체를 조합한 ‘피스찰리’는 택배로 전국 어디든 갈 수 있는 몇 안 되는 ‘식물 화분’이다. 흙이 쏟아질 걱정이 없고, 물을 머금는 성질이 우수한 인공토양 덕분에 물을 주는 횟수가 적다. 식물이 화분에서 살지 못할 만큼 크게 자라면 화분만 빼고 뿌리와 브라우니를 함께 땅에 옮겨 심으면 된다.

브라우니 찾아 삼만리

‘흙 없이 식물을 키운다’는 생각은 인공토양 덕분에 실현할 수 있었다. 하지만 스타트업을 시작할 당시만 해도 두 사람에게 인공토양은 낯선 개념이었다. 물을 많이 머금어서 항상 촉촉하면서도 배수가 잘 되고, 뿌리가 파고들어 쉽게 뻗어나갈 수 있도록 폭신한 토양을 찾는 것이 관건이었다.

“토양을 연구하는 여러 교수님을 찾아뵙고 그동안 어떤 연구가 이뤄졌는지, 현재 연구 중인 인공토양보다 더 좋은 것이 있는지 여쭤봤어요. 하지만 식물을 키우는 연구실과 집 또는 회사는 환경이 무척 달랐어요. 식물을 대량으로 키울 수 있는 인공토양인지도 미지수였고요.”

최 대표는 ‘조건에 맞는 인공토양이 중국에 있다’는 연락을 받고 브라우니를 찾았다고 말했다. 까맣고 폭신해서 두 대표가 ‘브라우니’라고 이름 붙인 이 인공토양은 중국에서 주로 실내 벽면을 식물로 꾸밀 때 쓰는데, 일반 흙보다 물을 위로 빨아올리는 능력이 뛰어나다.

가로와 세로, 높이가 각각 10cm를 넘지 않아 방 또는 사무실의 책상 위에 올려놓기에 적당한 피스찰리의 화분도 구조가 특이하다. 우선 밑바닥에 물빠짐 구멍이 없다. 그리고 안쪽 화분과 바깥쪽 화분이 따로 있다. 이탈리아 피렌체에 있는 두오모 성당의 전망대와 같이 팔각형인 이 화분이 탄생한 배경을 들어봤다.

“화분을 ‘식물이 입는 옷’이라고 여기는 북유럽 사람들은 뿌리가 담긴 화분을 감싸는 바깥 화분을 따로 써요. ‘컨테이너 화분’이라고 부르지요. 바깥 화분인 피렌체 화분은 이런 컨테이너 화분이라고 볼 수 있어요. 화분 받침의 벽이 화분 위까지 올라왔다고 생각하면 쉬워요.”

바깥 화분이 있어 물이 밖으로 샐 걱정이 없다. 브라우니가 흡수하지 못한 물은 안쪽 화분과 바깥 화분 사이의 바닥에 고였다가 나중에 점차 흡수된다. 피스찰리의 식물은 물을 좋아하기 때문에 대개 고인 물이 썩기 전에 흡수한다. 브라우니에서 냄새가 날 염려도 없다.

3D프린터의 도움을 받다

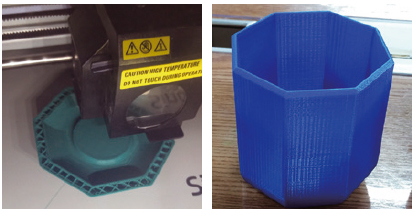

두 사람은 피렌체 화분의 모양과 크기가 안쪽 화분과 잘 들어맞는지, 포장재가 화분의 무게를 잘 견디는지를 실험해야 했다. 그러기 위해서는 모니터에서만 보던 피렌체 화분의 3차원 도면을 만질 수 있는 실물로 구현해야 했다.

이들은 3D프린터로 피렌체 화분을 실물로 만들었다. 예전에는 CNC 방식으로, 사람이 직접 알루미늄을 깎고 색을 입혔다. 그렇다 보니 시간도 오래 걸리고 가격도 최소 30만 원 정도로 비쌌다. 반면 3D프린터를 쓰면 단 몇 시간 안에, 약 3만 원으로 화분을 뽑을 수 있다. 두 대표는 시청이나 대학교에서 제공하는 3D프린터를 쓴 덕분에 마음에 드는 피렌체 화분 모형을 무료로 뽑아볼 수 있었다. 3D프린터로 뽑은 화분을 보고 화분의 모양과 크기, 디자인을 확정한 다음, 소비자에게 판매할 수 있는 제품을 생산한다.

피스찰리의 화분은 독특하기는 하지만 복잡하지는 않다. 두 대표는 “복잡하게 설계했던 화분을 오히려 단순하게 바꿨다”고 말했다. 처음 개발한 화분에는 뚜껑과 물을 줄 때를 알려주는 워터미터가 달려 있었지만, 사람들은 직접 토양을 만져보고 물을 주는 불편한 방법을 더 좋아했다. 나날이 챙겨야 하는 부담감을 줄이되 키우는 사람의 역할은 남겨두는 피스찰리의 전략이 반려식물 문화를 널리 퍼뜨릴지 지켜보자.