세포는 어느 정도 자라면 더 성장하지 않고 일정한 크기를 유지한다. 그런데 간혹 신진대사가 비정상적으로 이뤄지며 급격한 성장을 보이는 세포들이 있다. 암이다. 미지의 영역인 뇌에 치명적인 암이 발생했을 때, 어떻게 치료할 수 있을까. 암 후성유전학에서 방법을 찾고 있는 연구자들을 만났다.

7월 24일 대구경북과학기술원(DGIST) E4동. Cancer Epigenetics Lab(CEL)을 운영하는 정찬 DGIST 뉴바이올로지학 교수는 첫인사를 나눈 뒤 명함을 건넸다. 순간 명함 상단의 로고가 눈에 들어왔다. 분홍색 무언가를 알파벳 C와 E가 감싸고 있는 형태였다. 정 교수는 “학생들과 아이디어를 모아서 직접 만든 로고”라며 웃어 보였다. C와 E는 DNA를, 분홍색은 DNA 가닥이 감기는 단백질인 히스톤을 표현한 것이다.

발생 위치, 크기, 성장 속도달라도 너무 다른 암

정 교수의 연구실에서는 암 후성유전학을 바탕으로 뇌종양 치료제 개발에 단초가 될 물질을 찾아낸다. 후성유전학이란 DNA의 염기서열 변화 없이 유전자 발현이 조절되는 현상을 연구하는 학문이다. 가령 DNA가 같은 일란성 쌍둥이도 모든 것이 일치하지 않고, 성격, 병력, 심지어 지능도 차이가 있는데 그 이유를 후성유전학에서 찾을 수 있다.

보통 암과 관련된 유전자의 염기서열에 돌연변이가 생기면 암이 발생한다. 그런데 암 조직의 DNA를 분석한 결과, 암 관련 유전자에 돌연변이가 없는데도 암이 생긴 연구 결과가 보고됐다. 정 교수는 “유전자 발현을 조절할 수 있는 또 다른 무언가, 즉 후성유전적 원인이 존재하기 때문”이라며 “후성유전적으로 암을 유발하는 원인을 이해하고, 이를 바탕으로 암의 성장을 촉진하는 비정상적 신진대사 경로를 찾아내 암 치료제를 만들어내는 것이 목표”라고 설명했다. 암은 급격한 세포 성장을 하기 때문에 정상 세포와 다른 신진대사 활동을 보인다. 정 교수는 암에서 특이적으로 만들어지는 신진대사물질이 후성유전학적으로 암세포에 미치는 연관성을 이해하고, 그 연결 고리를 끊어내는 뇌종양 치료법을 연구하고 있다.

과거 뇌종양 진단은 위치와 발생기원 세포, 병리학적 단계로 나눠 진행됐다. 그런데 이후의 연구들을 통해 2016년부터는 분자유전학적 기법을 통해 진단이 이뤄지고 있다. 예를 들어 소아뇌종양과 성인뇌종양은 암세포가 발생하는 위치에서 큰 차이가 있다. 소아뇌종양은 주로 뇌의 가운데 부위인 뇌간에서, 성인뇌종양은 주로 뇌의 바깥 부분인 대뇌에서 많이 생긴다. 이것들을 최신 분자유전학적 기술로 분석해보니 암이 발생하는 위치뿐만 아니라 유전적 돌연변이와 각각의 성장을 촉진하는 신진대사물질도 확연하게 다르다는 사실이 속속 밝혀졌다. 이에 비정상적 신진대사물질을 찾아 후성유전학적 암 발생 요인을 조절하는 연구가 활발하게 이뤄지고 있다.

암 유발 신진대사물질 줄일 치료제 찾는다

정 교수는 소아뇌종양 연구를 시작으로 현재는 성인뇌종양 연구를 이어가고 있다. 정 교수는 “성인뇌종양의 60~70%가 IDH1이라는 신진대사 유전자에 돌연변이를 갖는다”며 “돌연변이 IDH1 단백질은 암 발생 신진대사물질을 만들어 내는데, 어떻게 하면 근본적으로 암 발생 신진대사를 낮출 수 있을지 연구하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “10년 전 암 발생 신진대사물질이 후성유전학에 영향을 준다는 사실이 처음 밝혀진 이후, 암 유발 신진대사물질을 낮추면 생존율이 증가한다는 연구까지는 나왔다”고 설명했다. 따라서 앞으로 암 유발 신진대사물질을 줄일 치료제를 개발한다면, 수술만으로 제거하기 어려운 잔존 암세포까지 치료해 암 재발률을 낮출 수 있다. 또한, 뇌 깊숙이 암이 자리해 수술이 어려운 경우도 치료가 가능할 것으로 기대된다.

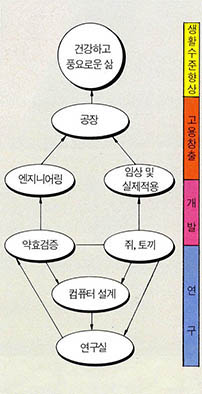

이를 위해선 다른 분야와의 협업이 중요하다고 정 교수는 강조했다. 우리 뇌의 혈관은 혈관 주변을 감싸는 막인 ‘뇌혈관 장벽(BBB・ Blood Brain Barrier)’으로 둘러싸여 있어, 치료제를 찾더라도 이것이 뇌까지 잘 도달하게 하는 것은 또 다른 과제이기 때문이다. 정 교수는 “약이 아무리 좋아도 막을 통과 못하면 암을 치료할 수 없다”며 “뇌혈관 장벽을 연구하는 연구자와 협업을, 임상 연구를 위해 병원과의 협업을, 신진대사를 측정할 수 있는 장비를 갖고 있는 기관과 공동 연구를 한다”고 설명했다. 지난해 2월에는 성균관대 삼성창원병원과도 협약을 맺었다.

정 교수는 한때 가톨릭에서 ‘신부(神父)’라 부르는 성직자를 꿈 꾼 적이 있었다. “박사 과정을 밟기 전, 진지하게 진로를 고민해 보는 시기가 있었죠. 당시 내렸던 결론은 이거예요. 신부님들이 심적, 종교적으로 치료를 해주는 분들이라면 저는 과학자로 남아 치료제를 개발하기로요. 그래서 희귀병, 치료제 쪽 연구를 계속 해왔습니다. 지금 제 꿈은 제 연구가 단 하나의 병이라도 치료하는 데 힌트가 되는 것입니다.”

*이 기사는 대구경북과학기술원(DGIST)의 제작지원을 받았습니다.