※ 세계자연유산센터의 협조를 통해 허가를 받고 대섭이굴에 들어갔다는 점 알려드립니다.

“소리가 난다. 봐봐 이건 다른 신호잖아.”

깜깜한 어둠 속. ‘치이익-’ 거리는 소리가 6인치짜리 스마트폰 화면에 잡혔다. 박쥐가 내는 초음파를 사람이 들을 수 있는 소리로 바꿔서 그림으로 나타내 주는 에코미터. 이 작은 에코미터를 스마트폰에 연결한 가족 단위 참가자들은 소꿉놀이하듯 옹기종기 모였다. 들리지 않는 초음파를 잡는 소리잡이 낚시꾼이 됐다.

에코미터의 박동이 빨라졌다

‘제주 동굴 탐험 캠프’는 제주도의 용암동굴과 그 속의 생태계, 주변 지형을 탐험하는 캠프였다. 첫째 날(21일)에는 제주도 동굴 탐험과 박쥐 야간 탐사가 진행됐다. 둘째 날(22일)에는 벤 호튼 냇지오 탐험가의 강연을 듣고 동백동산과 미개방 용암동굴인 대섭이굴을 탐방하는 시간을 가졌다.

첫째 날 참가자들은 제주도 몰장올교 밑에서 박쥐 소리를 탐지해서 종을 구분하는 체험을 했다. 박쥐는 종마다 다른 콜(소리구조)을 가지고 있다. 주파수 모양을 보고 종을 구분할 수 있다. 참가자들은 에코미터를 핸드폰 충전 단자에 꽂고 전용 앱을 켰다. 어둠 속에서 에코미터를 잡은 손을 뻗자, 소리가 잡히기 시작했다.

‘치익-’ 거리는 잡음 속에서 ‘삑, 삐빅’ 거리는 소리의 빈도가 높아졌다. 참가자들의 심장도 덩달아 박동이 빨라졌다. 숨죽이며 화면을 바라보고 있던 순간 전과는 다른 콜 신호가 잡혔다. 박쥐의 소리를 듣는 경험은 박쥐를 만난 경험보다 짜릿했다. 특히 낮은 피크 주파수에서 우는 문둥이 박쥐의 콜을 들은 참가자는 다른 종을 발견했다는 사실에 즐거움을 감추지 못했다. 참가자들은 박쥐 소리를 하나라도 더 담을 수 있을까 스마트폰 화면을 바쁘게 쳐다봤다.

김선숙 국립생태원 선임연구원은 이날 박쥐 전문가로 박쥐의 초음파 탐사 진행을 맡았다. 참가자들이 박쥐의 주파수 모양을 종이에 그리면, 김 연구원이 종을 구분해줬다. 이곳에서 긴가락박쥐, 큰발윗수염박쥐 등 총 6종의 박쥐를 확인했다.

오민규 군은 “소리로 종을 알아내니까 박쥐 전문가가 된 느낌이었다”며 설레는 마음을 감추지 못했다. 이건우 군은 “기계가 생각보다 예민해서 놀랐다”며 “좁은 반경에서도 박쥐 신호가 많이 잡혀서 신기하다”며 소감을 밝혔다.

해충 잡는 박쥐, 없어서는 안 될 존재

박쥐는 하루에도 해충을 포함한 곤충을 3000마리나 잡아먹어 생태계 내 항상성을 유지하는 역할을 한다. 꿀벌처럼 귀한 존재다. 미국에서는 2000년대 중반 이후로, 매년 흰코 증후군(동굴 등에 있는 곰팡이에 의해 발생하는 박쥐 전염병 중 하나)을 앓은 박쥐들이 사라지고 있다. 사람들은 박쥐의 역할을 대신하기 위해 농약 등을 더 많이 살포해야 한다. 지난 5월 발표된 연구에 따르면, 흰코 증후군으로 2017년 미국 농경에서만 최대 4억 9500만 달러(약 6300억 원)의 경제적 손해가 발생했다. doi: 10.1086/720303 동굴 환경이 박쥐에 영향을 끼치고 인간의 사회적, 경제적 활동에도 영향을 끼치는 것이다.

둘째 날 제주도의 미개방 용암동굴인 ‘대섭이굴’을 찾았다. 김성현 한국지질환경연구소 연구원은 “용암동굴의 입구가 예전엔 이곳이 아니었을 거예요. 동굴 입구가 무너지면서 현재 대섭이굴의 입구가 이쪽이 된 거죠”라며 햇빛이 내리는 스카이라이트를 가리켰다. 동굴 안 스카이라이트는 동굴이 무너진 틈으로 햇빛이 보이는 장소를 말한다. 언제 동굴이 무너질지 모른다는 말에, 참가자들의 설레는 마음은 미묘한 긴장감으로 바뀌었다.

빛 한줄기조차 사라진 순간

동굴에 들어서자 습하고 차가운 바람이 불어왔다. 벽면에는 용암이 흘러간 방향을 볼 수 있는 용암유석이 줄무늬 모양으로 보였다. 앉아서 차를 한 잔 마실 수도 있을 것 같은 용암선반도 눈에 띄었다. 미끌미끌한 동굴의 벽면에는 하얀 솜털 같은 세균이 퍼져있었다. 천장에는 나무의 뿌리도 주렁주렁 매달려있었다. 30m 정도 더 들어간 대섭이굴 안은 삐죽삐죽 솟은 돌무더기가 스산한 기운을 줬다. 그 순간 날개 소리조차 들리지 않는 검은 물체가 동굴 안에서 움직였다. 엊그제 소리로만 인사하며 교감을 나누던 박쥐와의 첫 만남이었다.

번식기 때 빛을 비추면 박쥐가 예민할 수 있다. 참가자들은 불빛 하나조차 조심스럽게 다루며 동굴 안으로 들어갔다. 박쥐의 모습은 더 이상 보이지 않았다. 유상홍 사회환경교육지도사가 에코미터를 동굴 안으로 뻗자, 박쥐의 콜이 간간이 잡혔다.

“자 이제 10초간 모든 빛을 꺼볼 거예요”.

이후 용암동굴 안에서 모두가 불을 껐다. ‘칠흑 같은 어둠을 실제로 마주한다면 이곳이 아닐까’라는 생각이 드는 찰나, 대섭이굴 위 동백동산에서 스며든 물이 안전모에 떨어졌다. 시각이 사라지자 청각이 날카로워지는 순간이었다.

용암동굴에 나오자마자 참가자들에게 용암동굴 탐험에 대한 소감을 물었다. 오민규 군은 “용암이 흘러가면서 생긴 지형을 직접 확인해보니 신기했다”면서 “동굴이 오염되면 바다까지 오염되는 게 아닐까 하는 생각도 들었다”고 밝혔다.

‘풀뿌리 과학’ 시민 과학의 힘

탐사에서 중요한 것은 우리가 생태계의 주인이 아니라는 인식이다. 박쥐의 서식지에 잘못 접근했을 때는 서식지 파괴로 생태계 균형이 무너질 수도 있다. 따라서 서식지를 탐사할 땐 손님이 된 마음으로 다가가야 한다. 박쥐는 사람과 달리 스스로 사는 곳을 만들 수 없기 때문이다.

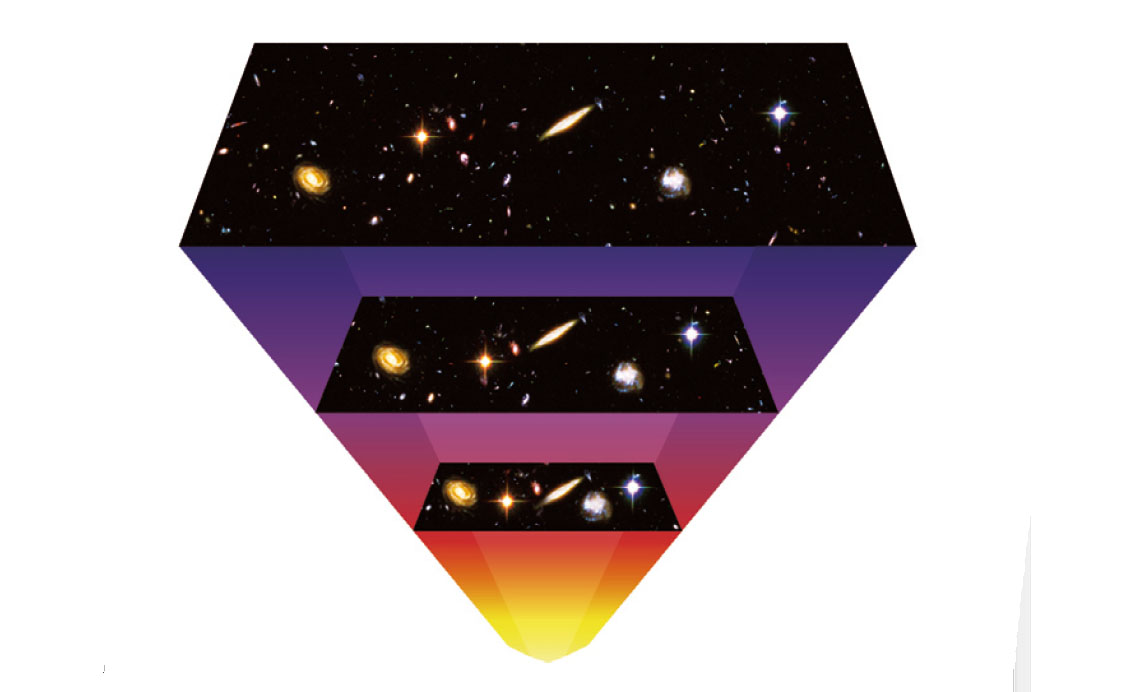

특히 제주도 용암동굴은 땅과 바다를 잇고 있다. 동굴의 변화가 바다 환경에 영향을 줄 수 있다. 탐험가 벤 호튼은 “현장 탐사를 통해 실제로 생태계가 연결돼 있다는 것을 느낄 수 있다” 며 “용암동굴의 쓰레기가 바다로 갈 수 있다는 사실은 지형에 직접 가봐야 와 닿는다”고 말했다. 김선숙 연구원은 “국가 생물다양성은 지역에 있는 정보가 모여 시작된다. 따라서 각 지역의 생물다양성을 먼저 확보해야 한다”고 말했다. “한국도 지구사랑탐사대와 같은 시민과학자들이 더 늘어나면 좋겠다”고도 했다. 그는 “연구가 심화하려면 교차 검증과 토론이 있어야 하는데 박쥐 생태연구팀이 적어 매우 열악한 상황”이라고 설명했다.

시민 과학은 생태계를 돕는 수호자 역할을 한다. 시민과학자들이 활성화돼 실제 연구에 영향을 줄 수 있는 데이터를 확보한다면 어떨까. 시민 과학의 활성화는 생태계 보호의 시작일 수 있다. 지역 생태계에 통찰력을 주는 이른바 ‘풀뿌리 과학’이 더 활성화되길 바란다.