“잠보, 잠보!” 작디 작은 손들이 나를 붙들고 인사한다. 낄낄거리며 까만 얼굴을 손으로 한번 쓱 문대고 장난스러운 표정으로 고마움을 표현하는 친구들. 어제까지만 해도 내가 하는 일이 어떤 변화를 만들 수 있을까 고민하다가도, 이 따뜻한 순간 하나가 깊었던 고민도, 불안한 마음도 스르륵 녹인다.

내 일은 돋보기로 보지 않는다면 보이지도 않는 작은 변화를 쌓아가는 일이다. 어렸을 적 꿈꾸던, 세상에 직접 목소리를 내며 변화를 만들어가는 환경전문가와는 어쩌면 거리가 먼 모습일지 모른다. 하지만 나는 지금 나의 모습이 좋다. 환경에 대한 관심과 지식을 비료 삼아, 조금씩 세상의 변화를 만들어나가고 지켜보는 일이 아직은 마냥 설렌다.

변화가 시작되는 곳에 서겠다는 꿈

환경과 관련된 진로에 관심이 생긴 시기는 중학교 때였다. 우연히 뉴스에서 세계적으로 활약하는 여성 환경운동가의 모습을 봤다. ‘지구온난화’라는 다소 낯설고 SF처럼 여겨지던 일에 대해 당차게 이야기하던 그는 TV에서 빠져나올 것처럼 생동감 넘쳤고, 지구를 구하는 영웅처럼 느껴졌다. 전에도 환경에 관심이 많긴 했지만, 이 분야에서 일하고 싶다고 생각한 건 그때가 처음이었다.

처음엔 환경과 관련된 국제기구에 들어가 세계를 누비며 목소리를 내 큰 변화를 만드는 사람이 되고 싶었다. 일단 전문가가 되기 위해, 고민 없이 학부와 대학원 모두 환경공학을 전공으로 선택했다. 하지만 대학입학 당시엔 국제기구 진출에 대한 자료가 부족했다. 고민을 상담할 수 있는 멘토도 찾지 못해 어려움을 겪었다.

학창시절 내가 낸 해결책은 국제환경 이슈에 대한 외부활동을 가능한 많이 하는 것이었다. 시작은 유엔환경계획(UNEP) 한국위원회에서 운영하는 전국 대학생 환경 동아리 ‘유넵엔젤(UNEP Angel)’ 활동이었다. 이후 외교부에서 추진했던 ‘녹색성장 서포터즈 1기’ 활동을 하고, 프랑스 파리에 본부를 두고 있는 유네스코(UNESCO) 본부 수자원 관련 부서에서 인턴 생활도 했다. 이런 활동을 통해 국내외에서 비슷한 꿈을 꾸는 사람들을 만나 이야기하고 싶었다. 또 관련 업무를 직접 경험하면서, 진짜 내가 하고 싶은 일이 무엇인지 확인하고 싶었다.

막상 관련된 일을 경험해보니, 그동안 미처 몰랐던 사실을 하나 깨닫게 됐다. 이 세상에서 진행되는 수많은 환경 관련 연구 및 기술 개발은 결국 ‘모두가 함께할 수 있는 지구’를 만들기 위한 도구였다는 사실이었다. 국제사회에서 하는 많은 환경 관련 프로젝트들이 환경문제로 고통받는 개발도상국 사람들에게 향해 있다는 사실도 알았다. 수자원, 토양 등 주어진 자연의 조건을 원천으로 살아가는 개발도상국 주민들에게 환경은 단순한 삶의 배경이 아니라 생존과 직결되는 문제였다.

문득 내가 배운 지식과 기술이 개발도상국에서 어떤 변화를 만들어 낼 수 있을지 궁금해졌다. 그리고 이런 변화가 쌓이면 이 세상이 정말 바뀔 수 있는지 보고 싶었다. 연구하고 기술을 개발하는 것도 중요한 일이지만, 변화가 시작되는 곳에서 그 변화를 함께 만들고 싶은 마음이 더 컸다. 그게 내가 공학을 배경으로 개발협력 분야에 뛰어든 이유다.

환경, 공학 그리고 개발협력의 연결고리가 되다

개발협력이란 지구촌에 살아가는 모든 사람의 행복을 위한 동반성장 프로젝트라 생각한다. 기술이나 정책 개발을 지원함으로써 개발도상국의 성장과 함께한다. 그리고 이런 국가들과 장기적인 협력 관계를 쌓아나가는 일이 내가 몸담은 한국국제협력단(KOICA·코이카)의 역할이다.

KOICA 입사 이후 개발협력에 대해 알아가면서, 환경과 개발협력이 얼마나 연관이 깊은지 새삼 깨달았다. 식량, 식수, 보건 등 개발협력의 모든 분야가 환경과 관련이 있었다. 예를 들면 이렇다. 내가 일했던 아프리카 케냐는 물 부족 국가다. 그래서 어린 여자아이들이 생활용수를 가져오기 위해 무거운 물을 짊어지고 먼 거리를 이동하는 경우가 많다. 이러다 보면 학교에서 공부할 시간조차 확보하기 어려워진다. 먼 곳을 다녀오는 길에 성범죄에 노출되는 경우도 잦다. 간신히 찾아간 물이 오염돼 있는 경우도 부지기수다.

이런 물 부족 지역에 시추공을 뚫고 지하수를 끌어올려 우물을 만드는 것이 내 일 중 하나였다. 깨끗한 물을 공급하고 정수처리장을 지어 물 환경을 개선하면, 수인성 질병을 막아 지역 어린이들의 안전도 확보할 수 있을 뿐만 아니라 교육 수준도 높일 수 있다.

환경문제는 개발협력의 고질적인 숙제인 빈곤과 기아 문제와도 관련이 깊다. 기후변화에 따라 가뭄, 홍수, 폭염이 잦아지고 있으며, 그 피해는 방어막이 없는 개발도상국에게 더 크다. 삶의 터전을 잃는 사람도 개발도상국에 더 많다. 세계식량계획(WFP)은 지구 온도가 2°C 높아지면, 전 세계에 굶주리는 사람이 약 2억 명 늘어날 것이라고 예측했다. 이상기후로 식량 생산 및 공급이 불안정해져서다. 식량 부족 문제도 개발도상국에 더 집중된다.

개발협력이라고 하면 국제개발, 국제통상, 외교와 같은 분야를 공부해야 한다고 생각하는 사람들이 아직 많은 것 같다. 하지만, 실제 개발협력 현장에서는 생각보다 다양한 분야의 전문가들을 필요로 한다. 특히 환경공학은 개발협력 문제를 해결하기 위해 없어서는 안 될 요소다. 깨끗한 식수를 공급하기 위한 정수처리 시스템 구축, 지구온난화를 막기 위한 산림조성, 대기 질 개선 등 환경공학이 개발협력 과정에서 맡는 역할은 무궁무진하다.

현장에서 사람들과 함께하는 환경전문가

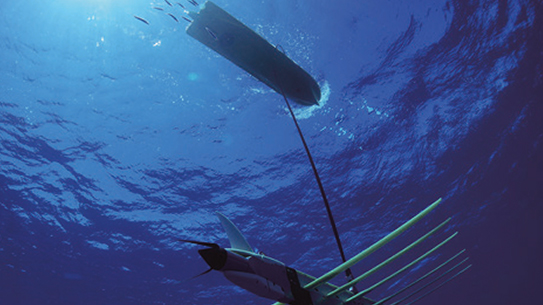

KOICA 케냐사무소에서 2018년부터 지난 여름까지 약 3년간 부소장으로 근무했다. 개발협력 현장을 오가며 겪은 수많은 일 중에서 물을 긷는 어린 소녀들을 만났을 때가 유독 기억에 남는다. 케냐의 반건조지역인 투르카나 지역에 ‘케냐 유니세프(UNICEF) 투르카나주 기후변화대응력 강화를 위한 식수위생개선사업’으로 출장을 갔을 때 있었던 일이다. 지역 주민들이 지하수를 사용할 수 있도록 지하수 인공함양시설과 관정을 만드는 일을 진행했다. 지역사회 주도로 수인성 질병에 대해 교육하는 등 주민들의 인식을 개선하기도 했다.

한 소녀가 타이어를 힘겹게 굴리고 있기에, 가서 도와주려고 다가갔다. 알고 보니 타이어로 보였던 물건은 사실 적정기술로 개발된 Q-드럼이었다. 적정기술은 각 국가의 문화·경제·사회 및 환경을 고려해 지속가능하게 사용할 수 있도록 고려된 기술을 말한다. 그중 Q-드럼은 1963년 건축가 한스 헨드릭스가 약 50L 가까운 물도 쉽게 운반할 수 있도록 만든 도넛 모양의 운반기구다.

소녀는 활짝 웃으며 이 도구 덕에 물을 가져오는 일이 훨씬 쉬워졌다고 연신 즐거워했다. Q-드럼은 적정기술의 대표적인 예라 많이 들어보긴 했다. 하지만 실제로 아프리카 현장에 쓰이는 모습을 본 건 그때가 처음이었다. 우리가 연구하고 개발하는 무언가가 보이지 않는 저 먼 현장에서 자신의 역할을 다하고 있는 순간을 마주한 순간이었다. 그때의 감정은 지금도 설명하기 어렵다.

케냐에서 돌아온 이후로, 지난 9월부터는 외교부에 파견을 나와 일하고 있다. 지금 내 역할은 현장에서 얻은 경험을 토대로 전체적인 개발협력 사업의 구조를 만들고 검토하는 조력자다. 쉽게 말하자면 외교부와 KOICA 사이의 다리인 셈이다.

케냐에 다녀온 뒤로 생긴 목표가 하나 있다면, 내게 주어진 것들에 조금 더 감사하는 사람이 되는 것이다. 깨끗한 물처럼 당연했던 것들이 누군가에게 너무도 절실하다는 걸 보고 나니 삶에 대한 마음가짐이 새로워졌다. 그리고 기회가 닿는다면, 더 많은 개발협력 현장에 나가 사람들과 부딪히며 살고 싶다. 때로는 고되고 힘들지 모르지만, 그 여정 속에서 찾게 될 가슴 뜨거운 순간들이 분명 있을 것이라 믿는다.