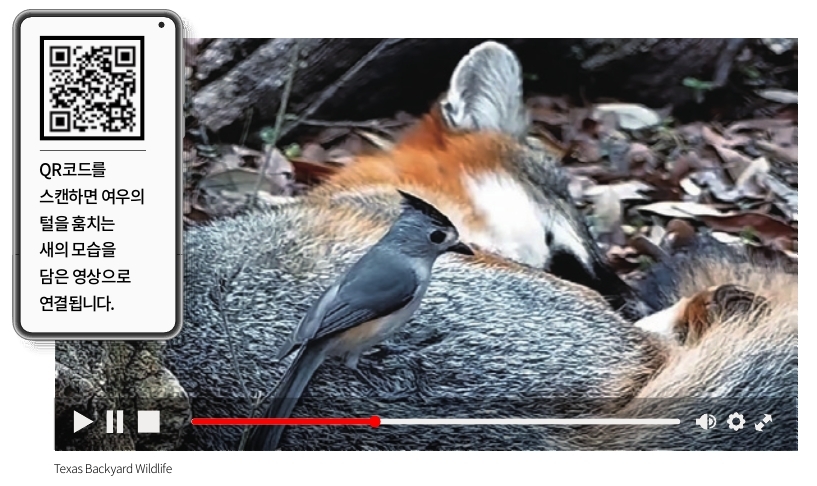

이렇게 대담한 도둑이라니, 두 눈을 의심할 수밖에 없었습니다. 원래 도둑질이라 하면 주인이 집에 없을 때 빈집을 털거나, 쉽게 눈치채지 못하도록 가방이나 주머니에 있는 물건을 슬쩍 하기 마련입니다. 그런데 이 작은 도둑은 주인 몸에 버젓이 나있는 털을 뽑아갑니다. 지난 7월 27일 국제학술지 ‘환경학’에 발표된 새의 털 도둑질 이야기입니다.

잠자는 라쿤의 터럭을 어이하리

때는 햇볕이 따사롭던 지난해 5월. 피해자는 나무 위에서 곤히 잠든 라쿤 한 마리입니다. 범인인 박샛과 새 한 마리가 천천히 피해자에게 다가갑니다. 그리곤, 피해자의 몸에서 족히 ‘20꼬집’ 정도 되는 털을 3~4분간 뽑아 도주했습니다.

사건의 목격자는 미국 일리노이주의 앨러튼 주립공원에서 조류의 개체수를 파악하던 헨리 폴록 미국 어바나 샴페인 일리노이대 생태·진화·행동학부 연구원팀입니다. 폴록 연구원은 “상세히 관찰한 결과 라쿤은 죽은 게 아니라 살아있었고, 그저 자고 있었을 뿐이었다”고 증언했습니다.

새가 살아있는 동물의 털을 뽑아가는 현상이 학술논문에 보고된 사례는 이제까지 단 11건입니다. 연구원팀이 유튜브에 업로드된 영상 중 비슷한 사례를 더 살펴본 결과, 새들이 ‘털 도둑질’을 한 사례를 99회 더 발견할 수 있었습니다. 놀랍게도 가장 많은 피해자는 사람이었습니다. 총 47건이었고, 그 뒤를 개(45건), 고양이(3건), 라쿤(3건)이 이었습니다. 심지어 가시가 돋아있는 캐나다호저의 털을 뽑아간 사례도 한 건 있었습니다. 학술논문 속 털을 뜯긴 동물 11마리 중 열 마리는 새를 아예 무시하거나 가만히 있었다고 하네요.

연구원팀은 이 현상에 ‘클렙토트리키(kleptotrichy)’란 이름을 붙였습니다. ‘훔치다’란 뜻의 그리스어 ‘klepto’와 머리카락이라는 뜻의 그리스어 ‘trich’를 합성한 말로, ‘털 훔치기’란 뜻입니다. 개나 고양이 같은 천적의 털을 뜯어갈 결심을 한 원인 중 하나는 새끼가 더 따뜻하게 지낼 집을 짓기 위해서입니다. 폴록 연구원은 “다양한 종의 조류가 포유류의 털을 둥지 재료로 사용한다”며 “털이 단열재 역할을 해 추운 기후에서 아기새의 생존과 기력 회복을 돕는다”고 설명했습니다. 연구팀의 문헌 조사 결과, 열대 기후에 사는 박샛과 조류가 클렙토트리키를 하는 사례는 발견할 수 없었죠.

이전에는 둥지 속 털은 대부분 어미가 자신의 솜털을 뜯어 사용하거나, 땅에 떨어진 동물 털을 모은 것이라고 생각했습니다. 하지만 떨어진 털을 한 가닥씩 모아 둥지에 쓰는 건 경제적이지 못합니다. 폴록 연구원은 “살아있는 포유류에서 털을 직접 뜯어오는 것이 흩어져 있는 털을 모으는 것보다 품이 덜 들 것”이라며 “직접 뜯는 편이 훨씬 더 많은 털을 쉽게 찾을 수 있다”고 설명했습니다. 또 그는 “클렙토트리키는 아직 학계에 널리 알려지지 않았을 뿐, 대중 사이에선 잘 알려져 있던 현상”이라며 “생태계 속에서 조류가 다른 동물과 공생하는 방식”이라고 했습니다. doi: 10.1002/ecy.3501

살어리 살어리랏다, 사람과 살어리랏다

도시가 몸집을 키워가자 자연 속 새의 영역이 도시와 점차 맞닿고 있습니다. 한국에 서식하는 박샛과 조류는 딱따구리가 파놓은 나무구멍에 세 들어 삽니다. 이끼나 흙으로 기반을 단단히 하고, 그 위에 식물 줄기로 벽을 만듭니다. 이 위에 어미의 깃털이나 고라니 등 동물 털을 보드랍게 깔아둔 것이 바로 산새, 박새의 아늑한 집입니다. 하지만 도시에 사는 박새는 사정이 다릅니다. 이끼도, 동물 털도, 식물 줄기도 찾기 쉽지 않습니다.

가을비가 촉촉이 내리던 지난 8월 31일 오후, 도시 박새를 ‘가정방문’하기 위해 서울 동대문구의 홍릉숲을 찾았습니다. 도시 숲에는 나무에 구멍을 뚫어줄 딱따구리가 드물어 박새, 올빼미 등 조류가 둥지를 틀기 어렵습니다. 이 때문에 국립산림과학원은 지난 2007년부터 시민과학 프로젝트의 일환으로 성남시, 서울숲, 그리고 홍릉숲에 나무로 만든 인공 새집을 설치하고 깃들어 사는 박새의 첫 산란일, 둥지 재료 등을 시민들과 함께 조사해왔습니다. 지난해에는 홍릉숲에 인공 새집을 145개 설치했고, 박새는 이 중 60%를 이용했습니다.

홍릉숲 탐방에 동행한 박찬열 국립산림과학원 도시숲연구과 연구관이 숲 입구에 설치한 인공 새집을 조심히 열었습니다. 박새가 잠시 자리를 비운 둥지는 나무 지붕 아래 진흙, 이끼, 그리고 흰 솜털 순으로 살뜰히 만들어져 빗속에서도 보송보송한 모습이었습니다.

박새 둥지는 도시 속에서 일종의 ‘진화’를 했습니다. 박 연구관은 “2010년엔 강원도 점봉산의 둥지와 도시의 둥지를 비교했다”며 “점봉산의 둥지는 주로 이끼나 흙, 나뭇가지 등으로 구성된 반면, 도시의 둥지에선 테니스공 보풀, 담배 필터 등을 활용해 둥지를 만드는 모습이 발견됐다”고 했습니다. 이어 “인공 재료는 미세플라스틱 등 새의 건강에 해로운 물질을 배출해 지속적인 영향을 주는 만큼, 관심을 가지고 지켜봐야 한다”고 덧붙였습니다.

머리카락도 도시 새 둥지에서 벽을 세울 용도로 자주 사용됩니다. 언뜻, 머리카락이면 그래도 해롭지 않겠다는 생각이 듭니다. 하지만 의외의 이야기가 돌아왔습니다. 박새 둥지는 한 둥지에 어린 새가 열 마리 정도 모여 살다 보니 머리카락이 발에 얽혀 발가락을 잃는 사고가 있다는 것입니다. 머리카락 외에도 등산로에 깔아두는 야자매트 등을 이용하기도 하는데, 모두 질기고 엉키기 쉬운 재료입니다. 반면 자연에선 벼와 같은 사초과 식물의 줄기로 벽을 세우는데 이들은 머리카락처럼 엉키지 않고 잘 끊어져 문제가 없습니다.

박새 외 조류의 둥지도 사람의 물건을 품고 있긴 매한가지입니다. 유튜브 ‘새덕후’ 채널을 통해 전국을 누비며 촬영한 야생 조류의 모습을 공유하는 유튜버 김어진 씨는 9월 3일 과학동아와의 전화 인터뷰에서 “민물가마우지가 마스크로 둥지를 지은 모습을 영상에 담은 적이 있다”고 했습니다. 김 씨는 이어 “저어새 둥지에서 라면봉지가 발견된 적도 있다”며 “둥지 재료로 플라스틱을 썼을 정도면 몸속에 미세플라스틱이 얼마나 축적돼 있을지 걱정된다”고 전했습니다.

박 연구관은 “둥지는 조류가 긴 세월 동안 환경과 상호작용하면서 만들어 낸, 새로운 생명을 품는 구조물”이라고 정의했습니다. 제비나 참새, 까치 등은 옛이야기에도 자주 등장하는 우리와 오랜 시간 함께 살아온 새입니다. 논농사를 지으며 초가집에 살던 옛사람들과 함께 살다 보니 논밭의 진흙을 재료로 처마 밑에 둥지를 지었죠. 새들은 집세 대신 재잘거리는 새소리를 들려주고 해충을 잡아줬습니다.

건강한 새 둥지가 다시 자리 잡은 마을을 만들기 위해 동물 털을 뽑아 둥지를 짓는 박새의 이야기로 돌아가 봅니다. 정말 유튜브에 털 도둑질을 하는 새 영상이 있나 찾아보던 기자는 독특한 영상을 발견했습니다. 망사로 된 주머니 속에 개털(?)을 가득 담아 마당에 걸어놓는 사람들의 모습이었죠. 영상을 더 지켜보니, 잠시 후 작은 새가 날아들어 털을 챙겨갔습니다. 털을 모아 둥지를 만드는 새를 위해 작은 선물을 마련해줬던 겁니다. 이 이야기를 들은 박 연구관은 “돕는 것은 좋지만, 새들이 야생성을 잃고 길들여지지 않도록 주의해야 한다”고 설명했습니다. 그는 “시민과학의 측면에서 접근해 새 둥지를 모니터하는 등 새가 살아갈 터전을 관심을 가지고 살피는 활동을 지속해 나간다면 새에게 우리의 곁을 내어주는 문화적 연습이 될 것”이라고 말했습니다.