◇ 술술읽혀요 | 새 책

아무리 한국어를 잘하는 외국인일지라도 여전히 말할 때 부자연스러운 단어가 있다. 바로 욕과 같은 비속어다. 비속어는 감정을 표출하는 언어인지라, 뒤늦게 배운 제2언어에 딱 들어맞는 감정을 싣는 건 꽤 어려운 일이다.

비단 비속어를 말할 때뿐만이 아니다. 사랑, 기쁨 등 긍정적인 감정이 관련된 말의 경우에도 제2언어로 말할 때는 감정을 고스란히 전달하기 힘들다. 마찬가지로 감정 섞인 말을 다른 사람에게 들을 때 그것이 제2언어라면 상대방의 감정을 정확히 이해하기 힘들다. 이는 실제 여러 뇌과학 연구로도 증명된 바 있다.

하나 예를 들자면, 2014년 발표된 아더 야콥스 독일 베를린자유대 교육 및 심리학부 교수팀의 연구결과가 있다. 야콥스 교수팀은 모국어가 독일어면서 영어도 사용할 줄 아는 사람들에게 소설 ‘해리포터’를 읽게 했다. 그 사이 연구팀은 참가자들이 중립적 내용을 접할 때와 감정적 내용을 접할 때의 뇌 활동을 비교 측정했다.

결과는 분명했다. 편도체 등 감정 처리와 관련된 뇌 영역은 감정적 내용이 나올 때 더 크게 활성화됐다. 다만 이 효과는 참가자가 모국어인 독일어로 된 책을 읽을 때만 일어났다. 제2언어인 영어로 읽을 때는 내용에 따라 뇌 활동의 차이가 크지 않았다. 제2언어는 모국어보다 감정으로부터 더 멀리 떨어져 있는 것이다.

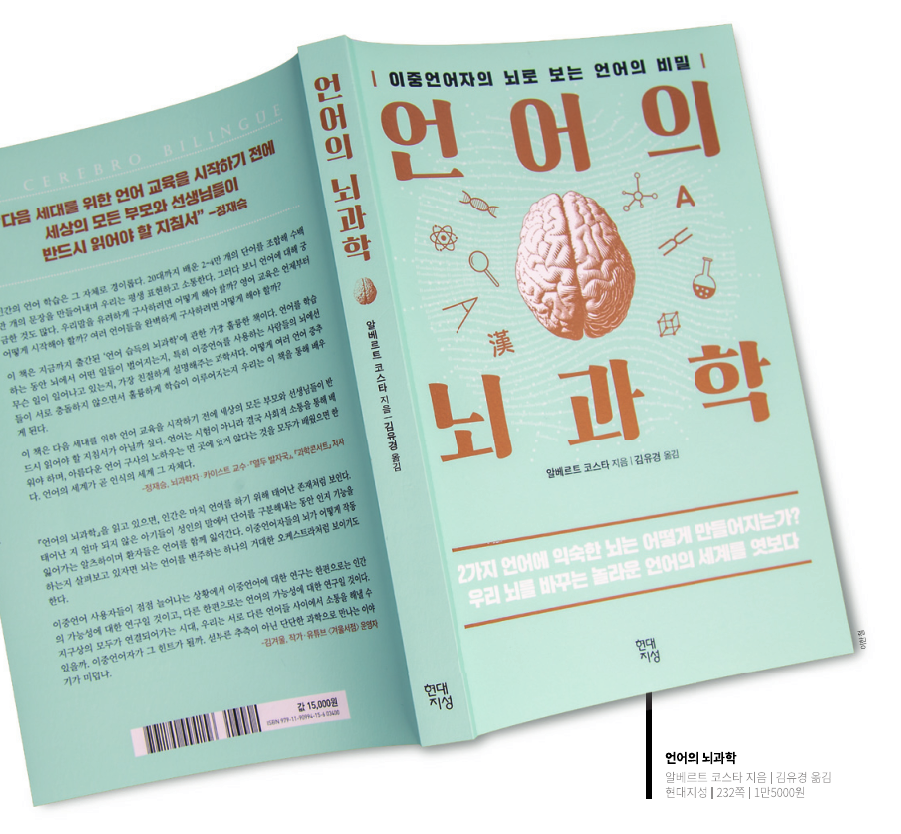

그러다 보니 무언가를 결정해야 할 때도 제2언어를 사용하면 더 이성적으로 바뀐다. 이것이 ‘언어의 뇌과학’의 저자인 알베르트 코스타 스페인 바르셀로나대 심리학과 교수가 수많은 사례를 검토하고, 여러 실험을 직접 진행하며 내린 결론이다.

코스타 교수가 진행했던 실험 하나를 보자. 외국어를 쓸 때 위험을 회피하는 경향이 더 강하다는 걸 확인하고자 두 가지 복권을 만들었다. 당첨이 되나 안되나 2유로(한화 약 2700원) 정도를 받는 복권 A와 당첨이 되면 4유로 정도를 당첨이 안 되면 0.1 유로를 받는 복권 B였다. 코스타 교수는 이를 스페인어가 모국어인 학생들에게 스페인어와 영어로 각각 알려주고 A와 B 중 하나를 고르라 했다.

결과는 예상대로 모국어로 들려줬을 때는 당첨금이 많은 복권 B를, 외국어로 들려줬을 때는 안정적인 복권 A를 선택하는 비율이 높았다. 언어가 뇌를, 그리고 그 뇌는 행동을 바꾼 것이다.

이처럼 저자는 뇌의 언어적 기능을 알기 위한 연구에 평생을 보냈다. 20개 이상의 연구 프로젝트를 이끌었으며 저명한 신경과학 관련 국제학술지인 ‘신경언어학 저널’ ‘인지’ ‘신경과학’의 편집인을 지내기도 했다.

특히 부모의 모국어가 달라 태어날 때부터 두 언어를 습득하기 시작한 이중 언어 사용자들을 연구하는 데 심혈을 기울였다. 어린 아이가 두 언어를 어떻게 동시에 학습하는지, 그래서 그들의 뇌는 어떻게 변하는지, 그렇게 변한 뇌는 이렇게 두 언어를 동시에 구사할 수 있도록 만드는지 알아봤다. 저자의 아들이 그런 이중 언어 사용자였기에 가능한 연구였다.

이 책에는 2018년 12월 저자가 사망할 때까지의 연구 결과물이 집대성돼 있다. 그를 통해 언어가 뇌를, 뇌가 행동을 어떻게 바꾸고 있는지 탐구해보자.