◇보통난이도

▲1976년 1월 운항을 시작한 콩코드 여객기는 공기저항을 줄이기 위해 동체가 길쭉하게 설계됐다. a이·착륙 시 조종사의 시야를 확보하기 위해 앞코가 구부러진 것도 특징이다.

요란한 소음을 몰고 다녔던 과거와 달리 눈에 띄게 조용해진 초음속 비행기가 돌아온다. 미국항공우주국(NASA)은 소음을 기존의 1000분의 1 수준으로 줄인 ‘조용한 초음속기’라는 이름의 ‘X-59 퀘스트(QueSST·Quiet SuperSonic Technology)’의 조립을 2019년 12월 최종 승인했고, 올해 3월 11일 조립 과정을 처음 공개했다. 신형 초음속기의 컴백을 계기로 속도의 한계에 도전하는 육해공의 탈 것들을 정리했다.

초음속기 I 하늘을 초음속으로 가르다

초음속기로 가장 유명한 모델은 1976년 1월 운행을 시작한 콩코드 여객기다. 콩코드는 최고속도 마하 1.76(음속의 1.76배·시속 2154km)로 일반 여객기보다 3배가량 빠른 속도로 하늘을 가르며 프랑스 파리~미국 뉴욕 구간을 3시간대에 주파했다. 덕분에 콩코드는 1970년대와 1980년대 첨단 기술의 상징으로 꼽혔다.

콩코드 여객기는 초음속으로 비행한다는 특징 외에 독특한 외형으로도 주목을 받았다. 초음속으로 비행하는 만큼 공기저항을 최소화하기 위해 동체를 길쭉하게 설계했고, 이·착륙 시 조종사의 시야를 확보하기 위해 앞코는 마치 독수리처럼 구부러져 있었다.

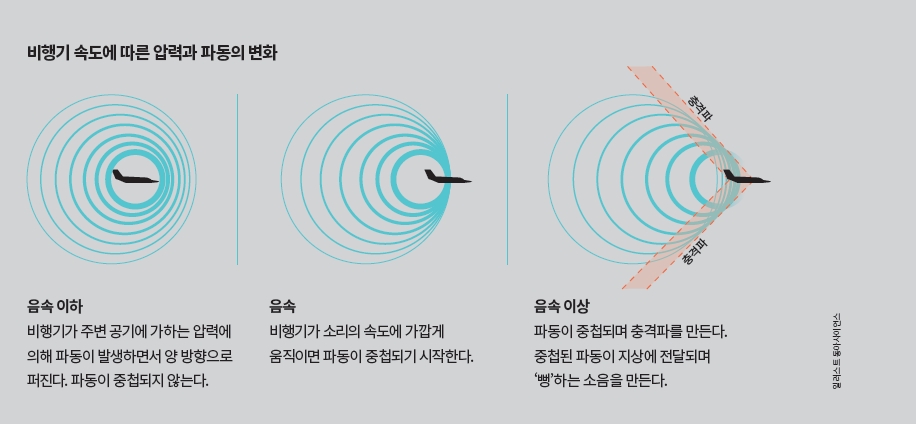

하지만 콩코드가 음속(마하 1·시속 1224km)보다 빠른 속도로 움직일 때 발생하는 굉음(소닉붐)은 소음 공해의 원인으로 지적됐다. 항공료도 비쌌다. 가령 1997년 기준 미국 뉴욕~영국 런던 구간의 왕복 항공료는 7995달러(약 925만 원·2020년 물가 기준으로는 약 1616만 원)로 동일 노선에서 가장 저렴한 항공권의 30배에 달했다.

결정적인 계기는 2000년 7월 25일 발생한 폭발사고였다. 당시 승객 100명과 승무원 9명 전원이 사망하자 여론이 악화됐고, 결국 콩코드는 2003년 운항이 전면 중단됐다. 지금은 박물관에 전시돼 있다.

최근 NASA가 공개한 초음속기 X-59 퀘스트는 승객을 실어나르는 여객기는 아니다. X-59 퀘스트는 NASA가 진행하는 저소음(Low-Boom) 시범기 개발 프로젝트의 일환으로 미국 방산업체인 록히드마틴이 개발을 맡고 있다. 이를 위해 NASA는 2018년 2월 록히드마틴과 2억4750만 달러(약 3000억 원) 규모의 계약을 체결했다.

X-59 퀘스트의 핵심 기술은 초음속으로 날면서도 소닉붐을 최소화했다는 것이다. 항공기는 음속을 돌파하는 순간 강한 충격파를 만들어내고, 이 충격파가 지상에 도달하면 ‘뻥’하는 엄청난 굉음인 소닉붐을 만들어낸다. 콩코드 여객기의 경우 소닉붐의 소음은 100~110dB(데시벨)인 것으로 알려졌다. 이 정도면 자동차 경적 소음과 비슷하다.

NASA는 X-59 퀘스트가 마하 1.4(시속 1714km)로 비행하면서도 소닉붐에 의한 소음은 75dB 수준이라고 밝혔다. 이는 ‘쿵’하고 자동차 문을 여닫을 때 나는 소리에 해당한다.

소닉붐에 의한 소음을 줄이기 위해 X-59 퀘스트는 앞코를 길고 뾰족하게 설계해 충격파 생성을 최소한으로 줄였다. 총 29m에 이르는 기체에서 조종석이 가운데에 놓여 있는 형태다. 또 항공기 주 날개 앞쪽에 작은 날개(canard)를 달아 기체 주변에 압축되는 공기를 분산시켰다. 앞코가 길어져 조종사의 시야에 제약이 생기는 문제는 카메라를 달아 해결했다.

NASA는 올해 하반기 X-59 퀘스트의 조립을 완료하고 2021년 첫 시험비행을 진행할 계획이다. X-59 퀘스트의 소음측정장치를 개발한 NASA의 케빈 바이너트 프로젝트 매니저는 “충격파가 만드는 소음을 측정할 수 있는 시스템을 개발해 소음을 측정한 결과 예측값과 일치했다”며 “X-59 퀘스트는 기존의 초음속기보다 소닉붐으로 인한 소음이 훨씬 적을 것”이라고 말했다.

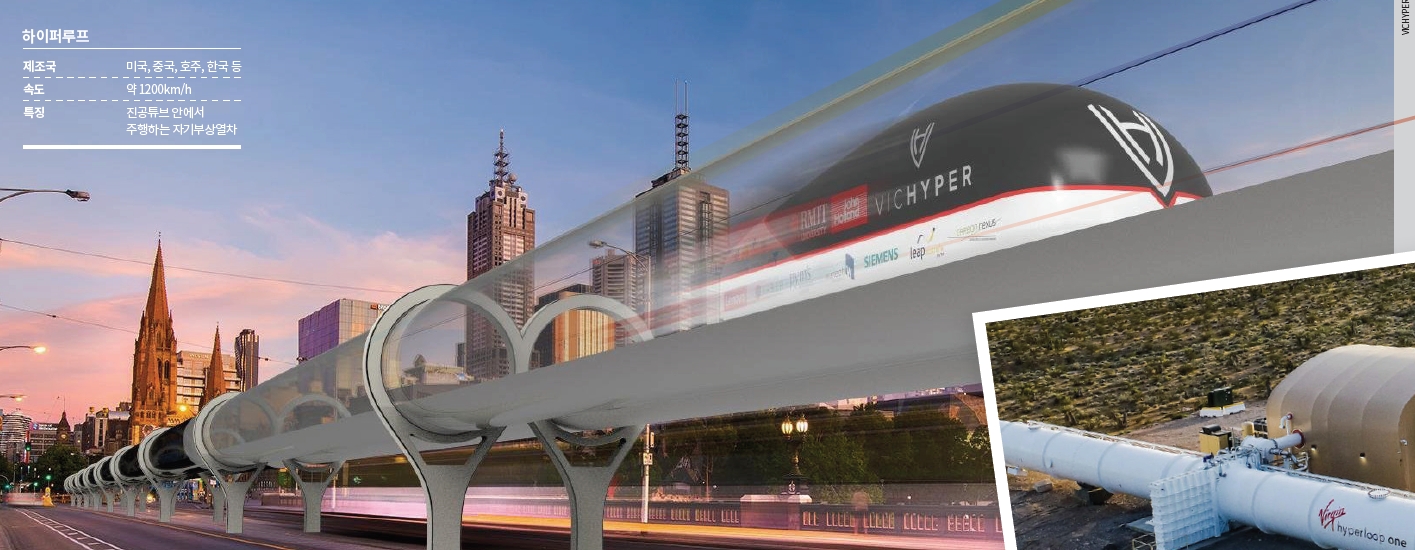

하이퍼루프 I 진공으로 쏘는 열차

▲ 호주 빅하이퍼(VicHyper)가 2016년 11월 공개한 하이퍼루프의 개념도. 진공튜브 안에서 자기부상 방식을 이용해 초음속에 가까운 속도로 달리는 것이 특징이다.

하늘에 초음속 항공기가 있다면 땅에는 음속에 가깝게 달리는 기차 ‘하이퍼루프(Hyperloop)’가 있다. 하이퍼루프는 쉽게 말해 진공 터널에서 열차를 고속으로 달리게 하는 기술이다. 터널 속에 진공에 가까운 수준으로 공기를 희박하게 만든 뒤 열차를 달리게 하면 공기에 의한 마찰이 줄어드는 만큼 속도가 빨라진다.

일반적으로 지상에서 달릴 때 속도가 2배 증가하면 공기저항은 4배 커진다. 이로 인해 저항력을 극복하는 데 필요한 에너지는 8배 증가한다. 하지만 내부 기압을 대기압의 1000분의 1까지 낮춰 진공에 가까운 아진공상태를 만들어 공기저항을 최소화하면 음속에 가까운 시속 1200km까지 속도를 낼 수 있다.

선로와의 마찰을 줄이기 위해 자기부상 방식도 쓴다. 바퀴 대신 자석의 힘으로 열차를 선로 위에 띄워서 달리게 하는 것이다. 기본원리는 같은 극끼리 밀어내고 다른 극끼리 당기는 전자석의 성질이다. 선로에 연결된 코일에 전류를 흘리면 코일 사이에 인력과 척력이 반복되면서 이 힘으로 열차가 앞으로 나간다.

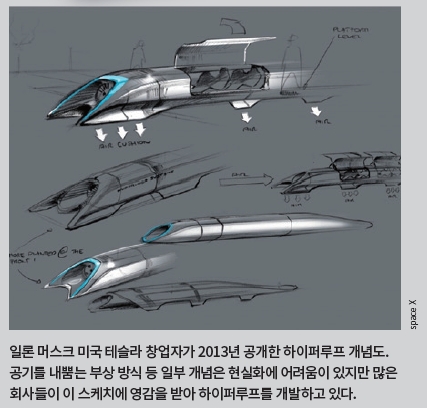

미국 테슬라 창업자인 일론 머스크는 2013년 시속 800마일(약 1287km)로 달리는 하이퍼루프의 개념을 담은 스케치를 처음 공개해 화제가 됐다. 당시 머스크는 하이퍼루프를 이용하면 샌프란시스코에서 로스앤젤레스까지 약 612km 구간을 단 30분에 주파할 수 있다고 밝혔다. 서울~부산 구간(약 400km)은 20분이면 가는 셈이다. 2019년 7월 독일 뮌헨공대 연구팀은 로스앤젤레스 공항 인근의 3km 길이의 하이퍼루프 지하 터널에서 시속 288마일(463km/h)로 달리는 데까지 성공했다.

중국 국영 군수업체인 중국항천과공집단(CASIC)은 지리자동차와 공동으로 2018년부터 최고 시속 1000km를 목표로 하이퍼루프 경쟁에 뛰어들었다. 2019년 2월 인도 디피월드도 미국 버진하이퍼루프원과 계약을 맺고 하이퍼루프 개발을 시작했다.

국내에서도 하이퍼루프 연구가 진행되고 있다. 한국철도기술연구원은 한국형 하이퍼루프인 ‘하이퍼튜브’를 개발하고 있다. 하이퍼튜브는 1000분의 1기압의 진공상태가 유지되는 터널에서 초전도자석을 이용한 자기부상열차를 시속 1200km로 쏜다.

이관섭 철도연 신교통혁신연구소장은 “이론적으로 하이퍼튜브는 시속 4000~5000km까지 달릴 수 있지만 소닉붐에 의한 영향을 고려해 시속 1200km를 목표로 하고 있다”며 “음속을 넘어 달릴 경우 충격파가 열차나 진공튜브에 균열을 만들 수 있다”고 설명했다.

철도연은 2017년 실제 열차가 들어갈 수 있는 크기의 철제 아진공 튜브를 개발했다. 지금은 철보다 가벼운 소재로 대체하기 위한 연구를 진행하고 있다. 또 시속 1200km를 감당할 수 있는 가속추진장치, 열차를 선로 위에 띄울 초전도자석도 개발하고 있다.

한편 지난해 말 철도연 하이퍼튜브 연구팀은 하이퍼튜브 내부의 기압과 속도 등을 시뮬레이션해 공기 밀도가 1000분의 1기압 정도로 매우 낮은 상태에서는 소닉붐이 열차나 진공튜브에 미치는 영향이 거의 없다는 결과를 얻었다. 이를 하이퍼튜브에 적용할 수 있다면 최고속도를 시속 1200km 이상으로 높일 수도 있다. 연구팀은 현재 하이퍼튜브의 50분의 1 크기로 시제품을 제작해 실험을 진행하고 있다.

이 소장은 “인체에 영향을 주지 않기 위해서는 열차를 중력가속도의 절반 이하로 천천히 가속해야 한다”며 “선로를 7km 이상 깔면 시속 1200km를 실제로 테스트해볼 수 있다”고 말했다.

위그선 I 배야? 비행기야?

▲3월 31일 아론비행선박 산업이 한국선급으로부터 8인승 위그선 ‘M-80’에 대한 선급증서를 받아 내년부터 상업적 운항이 가능해졌다.

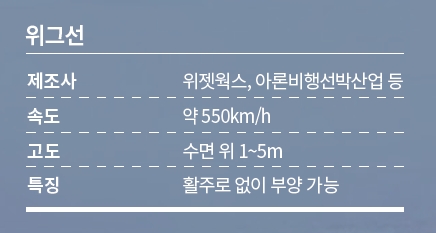

바다에서 속도를 내기란 쉽지 않다. 배가 고속으로 움직이려면 배에 닿는 물의 저항을 줄여야 한다. 1960년대 러시아는 빠른 속도로 항해하는 군함을 만들기 위해 연구에 몰두하던 중 배를 물 위에 띄워 물에 닿는 면적을 최소화한다는 아이디어를 냈다. 물 위를 나는 배, 수면비행선박으로도 불리는 위그선(WIG·Wing-In-Ground effect craft)이다. 현재 위그선은 최고 시속 550km까지 낼 수 있다.

위그선은 배 양쪽에 날개가 달려 있고 꼬리날개도 있어 언뜻 비행기처럼 보이지만 국제해사기구(IMO)가 승인한 선박이다. 수상비행기와 달리 활주로 없이도 물 위에서 이착륙이 가능하다.

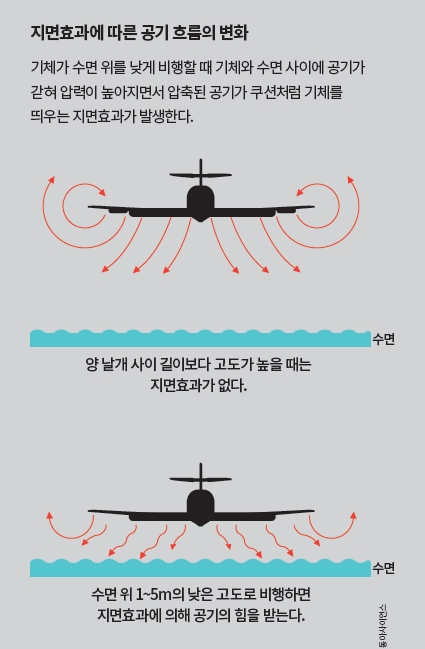

위그선이 물 위에 뜨는 원리는 지면효과(ground effect)다. 지면효과는 기체가 지면이나 수면을 비행할 때 날개와 지면 사이에 공기가 갇혀 압력이 높아지면서 압축된 공기가 마치 쿠션처럼 작용해 기체를 띄우는 현상을 말한다. 위그선은 지면효과를 이용해 작은 동력으로도 비행이 가능하다. 다만 지면효과를 이용하기 위해 물 위 1~5m 높이에서 운행하는 만큼 날씨나 파도의 영향을 많이 받는다는 한계가 있다.

초기 위그선은 군사용으로 개발됐지만 최근에는 상업용으로도 많이 사용되고 있다. 싱가포르 위젯웍스는 수면 위를 나는 8인승 위그선 ‘에어피시(airfish) 8’을 2017년 7월 상업용 선박으로 등록하며 여객 운항을 위해 대량생산을 시작했다. 국내에서는 아론비행선박산업이 8인승 위그선 ‘M-80’으로 3월 31일 한국선급으로부터 위그선 선급증서를 받았고, 내년부터 울릉도~포항·부산 구간을 운행할 예정이다.