책을 덮는데, 뭔가 위로 받은 느낌이다. ‘자세히 보아야 예쁘고, 오래 보아야 사랑스러운’ 줄로만 알았다. 그런데 ‘당신은 (원래) 아름답다’고 단언하며 말해주는 책이 나타났다.

피타고라스, 플라톤, 갈릴레이, 아인슈타인 등 공부하라고 괴롭히기 위해 존재한다고만 생각했던 과거의 학자들에게 난생 처음 고마움을 느꼈다. 책 ‘뷰티풀 퀘스천’ 덕분이다.

저자는 2004년 노벨 물리학상을 수상한 프랭크 윌첵 미국 매사추세츠공대(MIT) 석좌교수다. 윌첵 교수는 ‘이 세계는 아름다움을 간직한 하나의 예술 작품’이라는 명제를 설명하기 위해 552쪽짜리 이 두꺼운 책을 냈다. 그렇다면 윌첵 교수가 말하는 아름다움은 무엇일까.

예술가들은 자신만의 스타일이 있다. 르누아르의 희미한 색채와 렘브란트의 신비로운 그림자, 라파엘의 우아한 화풍처럼 말이다. 음악도 마찬가지다. 김광석과 H.O.T, 방탄소년단의 음악은 각자 독특한 색깔을 갖고 있다.

저자는 미술 작품의 화풍이나 음악의 장르처럼, 자연의 아름다움을 음미하려면 자연만이 갖고 있는 ‘스타일’에 공감해야 한다고 말한다. 자연의 예술적 스타일은 그리 복잡하지 않다. ‘조화’와 ‘균형’, 그리고 절묘한 비율을 표현하는 ‘대칭’과 최소한의 방법으로 다양한 효과를 낳는 ‘경제성’이 아름다움을 표현하기 위한 자연의 기술이다.

자연의 아름다움을 증명하기 위해 저자는 과학자들의 아이디어와 이론을 들어 설명한다. 가령, 피타고라스가 증명한 수학적 비율이 듣기 좋은 화음을 생성한다든지, 소리의 원천인 진동 즉 주기적인 운동이 태양을 비롯한 행성들의 주기운동과 동일 하다고 설명한다. 이렇게 되면 지구상의 모든 악기가 만들어내는 소리나 화음은 우주를 가득 메우고 있는 ‘천체의 음악’이 된다. 그리고 우주에 속해 있는 인간도 그 조화로움의 일부가 된다.

책의 말미에서 윌첵 교수는 이런 말을 남긴다.

“인간 역시 그 자연의 일부다. 우리 모두 궁극적으로 아름답게 태어났다. 그 사실만 잊지 않는다면, 우리는 아름다운 존재로서 세계에 찬란한 빛으로 머물다 사라질 것이다.”

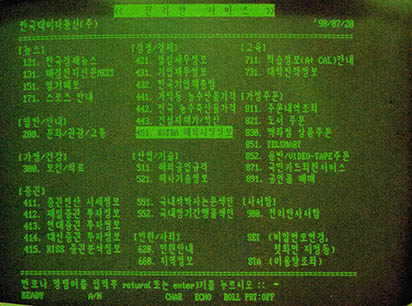

암호화폐, 그 이후

순식간에 1만 원이 2만 원이 됐다. 잠시 한눈을 팔았더니, 2만 원이 200원이 됐다. 대박과 쪽박의 차이는 한끝. 이 한끝을 놓치지 않기 위해 불침번을 서고, ‘좀비’가 됐다. 최근 국내에서 끓어오른 암호화폐에 대한 관심은 이처럼 지나친 가격 변동성 때문에 생겼다.

주머니나 지갑 속 지폐는 아무리 구겨져도 가치가 달라지지 않는다. 저금을 해도, 재화나 서비스로 교환해도 그 가치는 삼척동자도 안다. 이와 달리 가치가 계속 변하는 암호화폐를 진정한 의미의 화폐라고 할 수 있을까? 암호화폐는 기존의 화폐를 대체하게 될까?

이 책은 암호화폐와, 블록체인이라는 기술에 대한 궁금증을 해결해준다. 짧지만 다사다난했던 암호화폐의 역사 속에서 벌어진 사건들을 엮어내고, 미래를 대비하기 위해 논의돼야 할 쟁점과 이슈를 제시한다.

책을 옮긴 홍성욱 한밭대 교수는 이 책을 ‘경제 입문서’라고 소개한다. 신기술로 인해 화폐의 정의가 변한다면, 주식을 공부하기 보다는, 미래 화폐가 무엇인지 아는 것이 재테크 ‘꿀팁’일테니 말이다.

책의 원제목은 ‘화폐의 종말(The End of Money)’이지만 저자는 암호화폐가 오히려 화폐의 미래가 될 수 있다고 말한다. 그러면서 화폐의 미래를 예측하기란 경마에 돈을 걸어 부자가 되기만큼 어렵다는 말도 덧붙인다.

불량엄마의 삐딱한 화학 세상

‘밀당’은 흔히 남녀 사이의 미묘한 심리싸움을 뜻한다. 좋아하는 것처럼 행동하다가, 또 어느 때보면 아닌 것도 같아 매력을 끊임없이 상기시키는 일종의 연애 기술이다. 학문에도 밀당이 있다면, 화학은 밀당을 가장 잘 하는 학문이 아닐까.

생명공학 박사 출신인 저자는 화학을 ‘밀당의 고수’이자, 자연의 규칙과 예외가 고스란히 녹아 있는 매력덩어리라고 표현한다. 하나의 원리를 통해 이제 조금 알겠다고 생각하는 순간, 어김없이 예외의 경우가 튀어나와 끊임없이 관심을 유도한다. 공부하고, 연구하는 사람에게 화학은 지루할 틈을 주지 않는다.

이 책은 ‘불량엄마의 생물학적 잔소리’ ‘별난 지구 여행’에 이은 저자의 세 번째 책이다. 지난 시리즈와 마찬가지로 아이들과 함께 과학을 공부한 경험담을 고스란히 담았다. 특히, 앞선 두 책에서 그림 작가로 참여한 딸은 물론, 이번에는 중학교 3학년이 된 아들까지 그림 작가로 참여했다.

저자는 자신을 ‘불량엄마’라고 표현하지만, 사실 책을 읽다보면 이토록 친절한 엄마가 어디 있나 싶다. ‘원소는 어디에서 온 거야?’라는 아이의 질문에 중성자별로부터 원소가 생겨나, 분자를 이루는 대서사를 이야기해 줄 엄마가 과연 몇이나 되겠는가. 엄마들에게는 아이들의 돌발 질문 대비서 쯤 되는 기출문제집이라고 할 수 있겠다.