‘생명이란 무엇인가’라는 질문은 인류가 탄생한 수백 만년 전부터 지금까지 풀지 못한 난제입니다. 과학자들은 다양한 방식으로 생명 현상을 분석하려고 노력해왔습니다. 1970년대 DNA 염기서열 분석 기술이 등장하면서 그 길이 열리는 듯 했습니다. 인간게놈지도가 완성됐고, 여러 생물의 유전체 정보가 쏟아져 나왔죠. 하지만 생명체 중 가장 간단한 박테리아조차도 유전체의 염기서열이 A4용지 3000페이지에 이를 만큼 방대해, 그 안에 숨겨진 의미를 모두 해독하기란 불가능해 보였습니다.

DNA의 부품은 4가지 염기

유전체의 염기서열이 축적되면서, 과학자들은 세포가 증식하기 위해 최소 몇 개의 유전자가 필요한지 연구하기 시작했습니다. 이를 토대로 생명을 설계할 수 있기 때문입니다.

과학자들은 우선 생명의 구성 요소를 최소한으로 단순화시켰습니다. 매우 복잡해 보이는 물체도 기본 단위로 분해해서 따로 관찰하면 그 특성을 이해하기가 훨씬 쉬워지기 때문입니다. 예를 들어 컴퓨터, 냉장고, 세탁기 등 수백 종류의 전자제품도 트랜지스터, 저항, 전선 등 기본적인 구성 부품의 다양한 조합인 것처럼 말이죠.

그렇다면 DNA의 염기서열도 가장 기본적인 기능 단위로 쪼개 ‘생물학적 부품’을 만든 뒤에 원하는 대로 조합하면 새로운 세포 시스템을 만들 수 있지 않을까요. 이를 위해 공학에 적용되는 부품화, 표준화, 모듈화의 개념이 생물학에 도입됐고, 바로 ‘합성생물학(synthetic biology)’이라는 학문이 정립됐습니다.

합성생물학에서는 DNA를 컴퓨터의 프로그래밍 언어처럼 대합니다. 0과 1로 이뤄지는 이진코드(binary code) 대신, DNA를 이루는 네 가지 유전자코드(A, T, G, C)를 사용해 DNA 부품을 만들고, 서로 다른 DNA 부품을 조합해 새로운 DNA 회로를 만듭니다.

합성생물학이 컴퓨터와 다른 점은 기계 대신 살아있는 세포 내에서 DNA 회로를 작동시킨다는 점입니다. 또 생체 부품 역할을 하는 DNA가 생체 장치인 세포 기관을 스스로 만들어낸다는 차이가 있죠. 즉, 컴퓨터 프로그래밍과는 달리 수많은 변수들이 있고, 그 만큼 작동시키기가 어렵습니다.

최초의 인공 생명체 탄생

‘과학계의 이단아’로 불리는 미국의 생물학자 크레이그벤터 박사(위 사진)는 인공 생명체를 만들기 위해 아주 작은 생물에서 시작했습니다.

벤터 박사는 유전체 크기가 일반적인 박테리아의 6분의 1 수준으로 자연계에 존재하는 세균 중 유전자 수가 가장 적은 것으로 알려진 ‘마이코플라스마 제니탈리움(mycoplasma genitalium)’을 첫 번째 목표로 정했습니다. 생명의 비밀을 푸는 시작점으로는 적격이었죠. 하지만 자라는 속도가 너무 느려 연구에 지장이 생기자, 유전체는 더 크지만 성장 속도가 훨씬 빠른 ‘마이코플라스마 마이코이데스(mycoplasma mycoides, 마이코이데스)’로 연구 대상을 바꿨습니다.

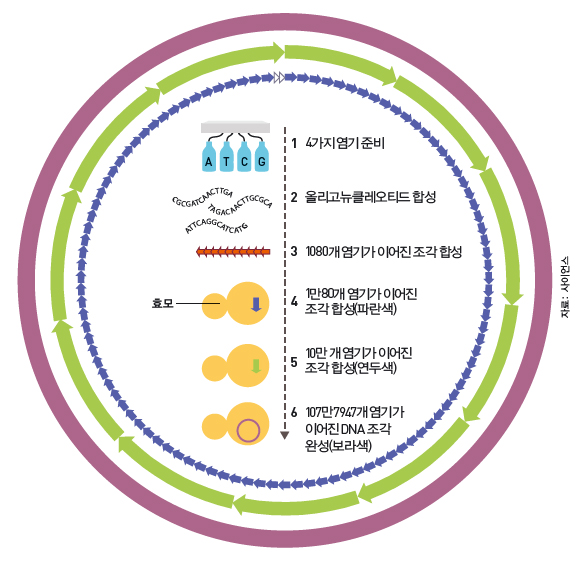

DNA는 그 자체로는 활성을 보이지 않는 화학물질이지만 세포에 들어가면 생명 활동을 조절하는 중추적인 역할을 합니다. 벤터 박사 연구의 핵심은 이 DNA를 세포에서 작동시키는 것이었죠. 이 연구에서 극복해야 할 과제는 크게 두 가지입니다. 하나는 길이가 매우 긴 인공유전체 DNA를 어떻게 한 덩어리로 조립하느냐는 점과, 완성된 인공유전체를 다른 세포로 이식하는 기술의 개발입니다. 벤터 박사가 이 문제에 도전할 때까지 그 누구도 시도해보지 않았었죠.

2007년 연구팀은 유전체를 통째로 세포에 이식하는 두 번째 과제를 예상보다 일찍 성공했습니다. 연구팀은 마이코이데스 유전체를 마이코플라스마 카프리콜럼(Mycoplasma capricolum, 카프리콜럼)의 세포에 이식했습니다. 그러자 놀랍게도 기존 카프리콜럼이 지니고 있던 세포의 특성은 완전히 사라지고, 마이코이데스의 특성이 나타났습니다. 유전체 이식을 통해 세균 한 종을 다른 종으로 완전히 바꾼 것입니다.

또 다른 과제인 인공유전체의 조립은 한 조각당 1080개의 염기쌍으로 이뤄진 DNA 조각 1078개를 화학적으로 합성한 뒤 효모의 생체 내부에 넣었습니다. 효모 안에는 강한 상동재조합 시스템이 있어, 동일한 DNA 서열 중 일부가 있으면 자동으로 이어지게 됩니다. 즉, 연결하고자 하는 DNA를 순서대로 지정한 뒤 효모에 넣어주면 레고 블록을 잇듯이 자동으로 조립되는 것입니다.

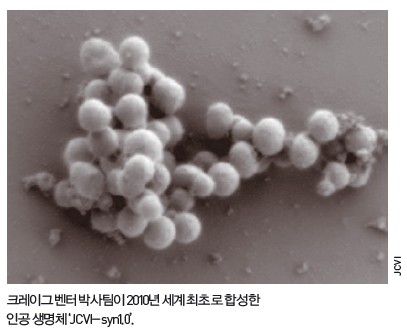

마침내 2010년 약 100만 개의 염기쌍으로 이뤄진 마이코이데스 인공유전체가 효모 생체 내부에서 조립됐고, 유전체 전체를 카프리콜럼의 세포에 이식하는데 성공했습니다. 연구팀은 자연계에 이미 존재하는 마이코이데스와 구별하기 위해 인공유전체에 몇 가지 정보를 인위적으로 추가했습니다. 연구에 참여한 연구원 45명의 이름과 e메일 주소를 암호화해 인공유전체에 넣었습니다. 마치 워터마크처럼 말이죠. 그리고 여기에 ‘Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0(JCVIsyn1.0)’이라는 이름을 붙였습니다.

2016년 연구팀은 추가 연구를 통해 JCVI-syn1.0에 존재하는 유전자 901개 중 불필요한 유전자 대부분을 제거해 필수유전자를 473개로 추린 최소유전체 ‘JCVI-syn3.0’을 만들었습니다. 필수유전자 473개 중 149개는 아직 세포에서 어떤 기능을 하는지조차 알려지지 않았습니다.

기존 세포를 이용했기 때문에 무생물 또는 화합물에서 새로운 생물체를 창조했다고 말하기는 어렵지만, 인공유전체를 세포 내에 주입해 활성화했다는 점에서 이 연구는 합성생물학의 이정표가 됐습니다. 벤터 박사팀은 첫 번째 인공세균을 시작으로 현재는 세균보다 훨씬 복잡하고 유전체가 큰 인공효모의 제작을 연구하고 있습니다. 최근 유사한 방식으로 인간 세포를 합성하려는 계획이 논의되기도 했습니다.

유전자 3개로 말라리아 치료제 전구체 생산

합성생물학이 발전하면 생명의 신비를 풀 수 있는 가능성이 열림과 동시에 바이오에너지, 의학, 화학물질 등 다양한 분야에 적용될 수 있습니다. 가령 DNA 합성을 통해 차세대 에너지인 메탄을 생산하는 박테리아를 만들 수도 있고, 실험실에서 합성하기 어려운 화학물질을 생산하는 박테리아를 제작할 수도 있습니다.

실제로 2006년 제이 키슬링 미국 버클리 캘리포니아대(UC버클리) 화학공학과 교수팀은 효모에 식물 유전자 세 개를 넣어 말라리아 치료제인 ‘아르테미신’의 전구체를 생산하는 데 성공했습니다. 덕분에 매년 말라리아로 고통 받는 전 세계 2억 명 이상이 이 기술의 혜택을 볼 수 있게 됐죠.

이런 많은 가능성이 있지만, 잠재적 위험성에 대한 우려도 많습니다. 2010년 버락 오바마 전(前) 미국 대통령은 벤터 박사팀의 연구 결과가 발표된 직후, 합성생물학이 대중에게 가져올 수 있는 혜택을 극대화하고 위험을 최소화시키는 방안을 논의하는 ‘대통령생명윤리자문위원회’를 구성했습니다.

위원회는 합성생물학 연구가 생태계에 미치는 영향을 정기적으로 감시하는 제도적인 장치를 갖춘다면 합성생물학 연구는 안전하게 우리 생활의 많은 부분을 개선할 수 있을 것이라고 결론 내렸습니다.

합성생물학은 아직 초기 단계로 지속적인 연구의 확장이 필요합니다. 수십 개의 전자부품을 이용해 수 백 종의 전자제품을 만들어 내는 것처럼, 수많은 DNA 부품을 이용해 만들 수 있는 새로운 생물 시스템은 우리의 상상력에 달려 있습니다.

박홍재

고려대 계산및합성생물학연구실에서 박사과정 연구원으로 있다. DNA를 읽고, 쓰고, 고치는 분자적 기법을 균류에 적용해 균류유전체의 특성을 연구하고 있다.