‘음식-영양소+찌꺼기=똥’.

섭취한 음식을 치아로 잘게 부수고 삼키면 산성도가 높은 위로 이동한다. 이후 소장에서 영양소를 흡수하고 남은 찌꺼기는 변이 돼 밖으로 배출된다. 변기에 앉아서 물을 내려버리면 나와의 인연은 이걸로 끝. 하지만 사실 대변의 참된 인생은 이때부터 시작이다.

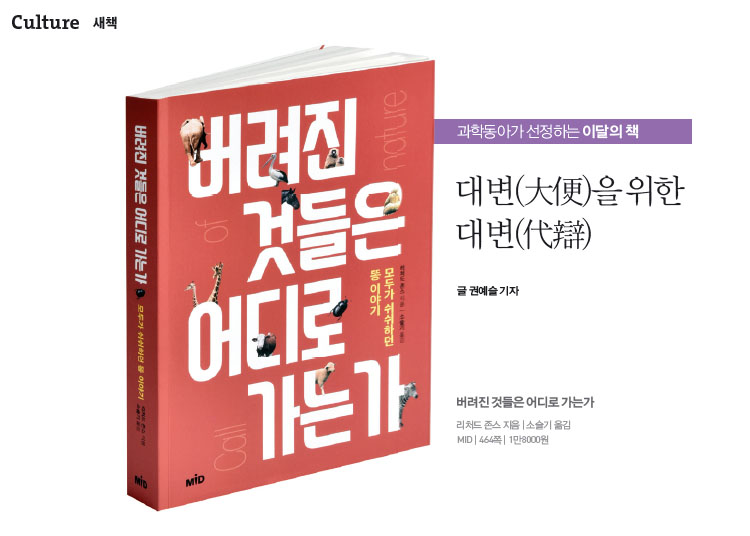

(사람에 따라 다르지만) 우리는 매일 대변을 만나면서도 그다지 친숙하지 않다. 고약한 꼴과 냄새 때문일까. 인간을 포함한 동물이 하루에 수백 만t(톤)의 배설물을 쏟아내지만, 대변의 인생에 대해서 생각해본적은 없다. ‘버려진 것들은 어디로 가는가’는 그간 주목받지 못했던 대변의 순환 그리고 재순환 과정에 대해 써내려 간 책이다.

저자인 리처드 존스 영국 왕립곤충학협회장이 자신의 경험을 토대로 대변 이야기를 해주는 덕에 책장이 술술 넘어간다. 저자는 사실 ‘똥딱정벌레’ 덕후다. 이 때문에 ‘곤충 사나이’라는 별명도 얻었다. 열살 때 처음 똥딱정벌레를 만난 이후 현재까지 똥이 있는 곳을 찾아 다니고 있다. 식물학자인 아버지가 하수처리장에서 연구를 진행한 덕에 저자에게 하수처리장은 유년 시절의 놀이터였다. 그에게 대변은 ‘생태를 들여다보는 창문’ 쯤 된다.

존스 회장은 “대변은 더러운 단어가 아니다. 생물학적 관점에서 볼 때 배변 활동은 멋진 과정이며 배설한 이후에도 배설물의 생태계에 중요한 영향을 미친다”고 말했다. 책 전반에서 이렇게 혐오스러운 이미지를 갖춘 대변(大便)을 대변(代辯)한다.

인간이 필요하지 않다고 여긴 찌꺼기가 다른 생명에겐 꼭 필요한 물질이 되는 사례들도 소개한다. 간단하게는 대변은 비료가 된다. 또 벌레는 다양한 방식으로 대변을 이용하는데, 이때 일종의 ‘전쟁’이 벌어진다. 대변을 먹는 동물과 청소동물이 서로 한정된 영양분을 활용하기 위해 경쟁한다.

또 이들 동물의 행동을 인간이 이용하기도 한다. 코끼리 똥으로 만든 종이, 사향고양이 커피 등이 그렇다. 저자는 대변의 순환과정을 통해 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 세상을 관찰하라고 권한다. 대변은 자연계를 구성하는 하나의 작은 부분일 뿐이지만 세상이라는 큰 그림의 일부를 엿볼 수 있을 것이다.

책은 맨 마지막까지 대변에 대한 관심을 놓지 않는다. 동물 대변의 모습을 형상화한 일러스트로 ‘대변 도감’을 만들었다. 어른들이 왜 소화제를 보고 ‘염소 똥’이라고 하는지, 내가 길거리에서 밟은 똥이 누구의 것인지 궁금할 때 찾아봐도 좋을 듯 하다.

인간은 태어나서 부모와 만나자마자 다양한 관계를 형성한다. 가족은 물론 부모의 친구나 지인들이 아직 눈도 제대로 못 뗀 신생아와 교류한다. 그 뒤 학교 친구, 직장 동료 등 일면식이 없던 사람들과 관계를 맺고 하루의 대부분을 함께하는 인생을 산다. 이렇게 홀로 살 수 없는 탓에 사회성은 인간이 가져야할 필수 덕목으로 여겨진다.

사회성은 타인과 상호작용하는 과정에서 나타나는 행동과 감정 모두를 가리킨다. 동물 사회성 분야 연구자인 저자는 인간의 사회성을 뇌과학과 연결 지어 설명한다. 뇌는 사람의 행동, 생각, 마음과 같은 것들을 조정하는 근원적 역할을 하기 때문이다.

“그 사람 대체 무슨 생각일까?”라는 의문을 가져본, 사람의 행동과 감정을 파악하는 일에 관심 있는 독자라면 기존 심리학으로 해석한 도서와 달리 색다른 흥미를 돋울 것이다. 사회적 성격을 알기 위해 사주나 혈액형별 성격을 확인하는 것보다는 뇌를 탐구하는 것이 더 정확하기도 하다. 사회 속에서 다른 사람을 대하면서 가진 의문을 뇌과학 이론으로 해석해준다.

이 책은 세부적인 이론에 대한 설명을 대폭 줄였다. 대신 일상적인 에피소드를 통해 사회성의 특성을 쉽게 설명하고, 이 특성을 나타내는 데 있어 가장 중요한 뇌 영역을 설명하는 등 뇌과학과 행동생태학적 관점에서 이야기를 푼다.