대중교통을 탈 때 주섬주섬 교통카드를, 혹은 교통카드 기능이 있는 휴대전화를 꺼내는 일은 단순하지만 꽤나 번거롭게 느껴지는 경우가 많다. 열쇠를 잃어버리거나 비밀번호가 생각나지 않아 집에 들어가지 못한 경험도 한 번쯤은 있을 것이다. 최근 이런 불편함을 없애고자 비밀번호가 들어있는 칩을 손에 심는 기술이 나왔다.

손에 칩 심는 ‘칩 파티’ 열려

8월 1일, 미국의 한 회사에서 개인을 인식할 수 있는 칩을 손에 심는 ‘칩 파티’가 열렸다. 미국 위스콘신 주에 있는 무인 자동판매 거래 시스템을 제작, 관리하는 기업인 쓰리스퀘어마켓(Three Square Market)이 주인공이다. 이 회사는 직원 85명 중 희망하는 50명의 손에 칩을 이식했다. 이식 작업은 타투이스트(문신시술자)가 맡았다.

여기에 사용한 칩은 전자태그라고도 불리는 RFID(Radio-Frequency Identification) 칩이다. 쌀알 정도로 작은 크기의 칩을 엄지와 검지 사이의 피부 밑에 주사기로 이식한다. RFID 기술은 신용카드, 교통카드, 전자신분증 등에 활용하는 기술이다. 개인의 정보를 칩에 담아 두고, 송신기에서 보낸 무선 주파수 파동이 있을 때만 고유한 신호를 방출해 내장된 정보를 무선으로 읽을 수 있게 한다.

RFID 칩을 이식한 직원들은 지갑을 들고 다닐 필요 없이 칩으로 사내 매점에서 물건을 사거나, 회사 출입 시 신분증 대신 사용할 수 있다. 컴퓨터에 로그인하거나 복사기를 사용하는 등의 업무에도 사용한다.

RFID 칩을 인체에 이식하는 사례는 점점 늘어나고 있다. 올해 2월에는 벨기에의 마케팅 회사인 뉴퓨전이 직원들의 손 안에 사원증을 칩으로 이식했고, 6월에는 스웨덴 국영 철도 회사인 SJ에서 몸에 이식된 칩을 전자티켓으로 이용하겠다고 밝혔다. 스웨덴의 경우 새로운 칩을 이식하는 것이 아니라, 이미 칩을 이식한 사람들을 대상으로 칩을 티켓으로도 이용할 수 있게 하는 방법이다. 스웨덴에서는 약 2000명이 칩을 이식한 것으로 알려졌다.

원조 칩은 ‘베리칩’

사실 칩을 몸에 이식하는 기술은 꽤 오래전 개발됐다. 1998년 8월 24일, 케빈 워릭 영국 코번트리대 부총장이 진주만 한 크기의 칩을 왼쪽 팔에 심어 세계 최초의 RFID 칩 인체 이식자가 됐다. 워릭 교수는 이식된 칩을 9일 동안 사용했다.

2004년에는 베리칩(VeriChip, 2009년부터는 ‘PositiveID’로 이름 변경)이라는 인체 이식 RFID 칩이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 최초로 판매 승인을 받았다. 베리칩이 처음 나왔을 때는 논란이 많았다. 인체 이식 칩이 많은 장점을 가지고 있지만 단점과 우려되는 부분도 적지 않기 때문이다.

인체 이식 칩은 개인의 인증 수단으로는 강력하고 효과적이다. 집에 있는 도어락을 연다거나, 자동차 문을 열고 시동을 걸 수 있고, 버스와 지하철 등의 교통카드로도 쓸 수 있으며, 온라인 쇼핑몰에서 결제할 때도 활용할 수 있다. 무엇보다 잃어버릴 염려가 없기 때문에 강력한 개인 인증 수단으로서의 가치가 높다.

하지만 이식한 칩이 깨지거나 세균에 감염될 수 있는 등 건강 관련 문제가 발생할 수 있다. 보안에 취약하다는 문제점도 있다. 인체 이식 칩에 담겨있는 개인의 고유정보가 다른 사람에 의해 몰래 스캔된다면 중요한 개인 정보가 쉽게 유출될 수 있다. 개인 정보가 유출되면 금전적인 손해뿐만 아니라 사생활 침해와 개인의 인권 침해도 일어날 수 있다.

종교적인 문제로 반대하는 경우도 있다. 이 때문에 미국의 여러 주에서는 강제로 칩을 인체에 이식하는 것을 법으로 금지하고 있다. 국내의 경우 아직 인체에 RFID 칩을 이식한 사례는 없다.

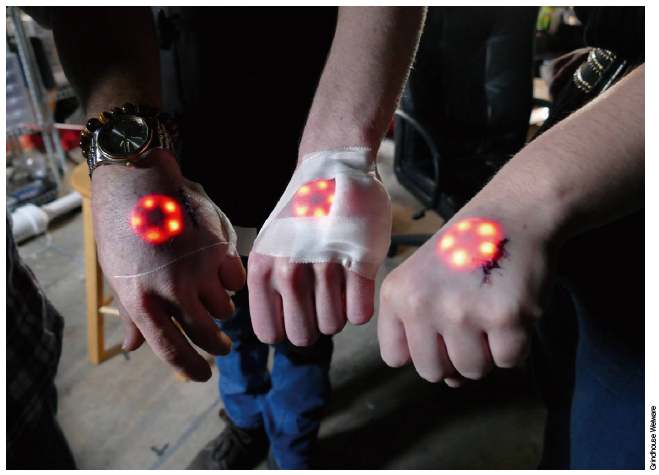

빨갛게 빛나는 손등용 LED 칩

몸에 심는 이식 칩 종류에는 RFID 방식 밖에 없을까.

그렇지 않다. 다양한 방식으로 인체에 전자기기를 결합해 몸의 기능을 향상하려는 시도가 있다. 일명 ‘바이오해킹’이라고 한다. 원래 바이오해킹의 의미는 언제, 어디서, 누구든지 생명과학 실험을 할 수 있어야 한다는 뜻이었다. 하지만 최근에는 전자기기를 이식해 자신의 인체를 향상하는 모든 활동을 바이오해킹이라고 부른다.

미국 피츠버그의 스타트업 기업인 그라인드하우스 웨트웨어는 2015년, 손등에 이식하면 빨갛게 빛나는 발광다이오드(LED) 실리콘 보형물을 공개했다. 특별한 기능은 없고 손등을 빛나게 하는 장치다. 2016년에 생긴 사이보그네스트는 나침반처럼 작동하는 칩을 가슴에 이식하는 ‘노스 센스(north sense)’를 만들었다. 몸이 북쪽을 향할 때마다 이 장치가 진동으로 알려줘서 방향을 감지할 수 있게 한다.

바이오해커들 사이에선 손가락 끝에 자석을 이식하는 것도 유행이다. 손가락 끝에 작은 자석을 이식하면 손가락으로 주변 전자기기를 느끼거나, 클립과 같은 철로 된 작은 물체를 끌어올릴 수 있다.

뇌에 칩 이식해 생각만으로 팔 움직여

편리함이나 재미를 위한 바이오해킹 이전에 건강이나 질병을 이유로 몸 안에 칩이나 전자기기를 심는 사람들이 있었다. 대표적인 것이 심박동기다. 심박동기는 심장박동에 이상이 있는 부정맥 환자에게 시술해 심박동이 정상적으로 유지되도록 하는 기기다. 전지가 내장된 발전기에 연결된 전선을 심장의 심방 또는 심실에 이식해 부정맥이 발생했을 때 전기 자극을 내보내 심박동을 조절한다.

청각이 손상된 환자의 달팽이관 내에 이식하는 인공 달팽이관도 있다. 인공 달팽이관이 소리에 따라 청신경을 전기적으로 자극해 소리를 들을 수 있게 한다.

시각이 손상된 환자의 뇌에 이식해 볼 수 있게 하는 인공 망막도 있다. 인공 망막은 소형 카메라가 달린 안경과 이 정보를 뇌로 전달하는 전자장치로 구성 돼 있다. 카메라로 수신된 이미지 정보가 환자의 뇌 안에 이식된 전자장치로 보내지고, 전자장치는 이를 전기 신호로 바꾼 뒤 시각피질로 전송한다. 이 방법으로는 전혀 볼 수 없는 사람도 흐릿하게나마 세상을 볼 수 있다.

뇌에 전극을 삽입해 전신마비 환자에게 로봇 팔이나 다리를 움직이게 하는 신경 칩에 대한 연구도 많다. 이를 신경보철(Neuroprosthetics)이라고 한다. 존 도너휴 미국 브라운대 교수팀은 2005년 뇌졸중으로 전신이 마비된 환자인 캐시 허친슨의 뇌에 가로세로 4mm 너비에, 약 1mm 길이의 바늘 96개가 빼곡하게 달린 탐침형 전극을 이식했다.

이 탐침형 전극은 좌뇌에서 오른손의 움직임을 담당하는 운동피질 영역에 붙어 있다. 96개의 탐침이 운동 피질에서 나오는 신경신호를 감지해 컴퓨터로 보낸다. 특정 운동을 상상할 때 발생하는 신경신호를 분류해 팔을 움직이게 하는 명령어를 만드는 것이다. 허치슨은 5년에 걸친 훈련 끝에 생각만으로 팔을 움직이는 데 성공했다.

2015년 리처드 앤더슨 미국 캘리포니아공대 교수팀은 총상으로 목 아래 전신이 마비된 에릭 소토의 뇌에 칩을 이식해 자신의 팔에 부착된 로봇 팔을 움직일 수 있게 했다. 에릭 소토는 손을 흔들거나 음료수를 마시는 등 간단한 동작은 물론 가위바위보 같은 동작도 수행할 수 있다.

몸에 여러 가지 칩이나 기기를 이식하는 것은 쉬운 일이 아니다. 지문인식이나 홍채인식, 정맥인식 등 생체인식 기술들이 발전하면 몸에 칩을 심지 않아도 보안 해제부터 결제까지 가능해질 것이다. 하지만 신경보철처럼 아직까지는 인체 이식이 반드시 필요한 경우도 있다. 어찌됐건 머지않아 인체 이식 칩이나 기기가 낯설지 않은 시대가 올 것은 분명하다. 영화에서 보던 사이보그가 우리 곁으로 점점 다가오는 셈이다. 우리에게도 곧 선택의 순간이 올 것이다. 어떤가, 당신도 이식하겠는가.