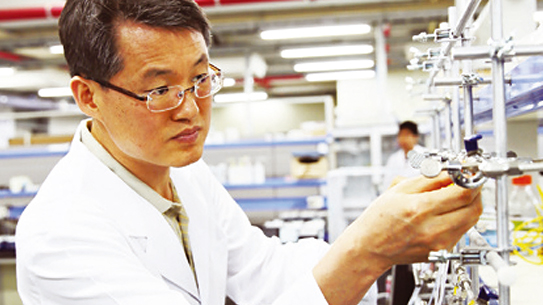

유리문을 넘어 개방형 실험실 옆을 한참 걸어가면, 문이 활짝 열린 방이 나온다. 방을 들어섰을 때 처음 반겨주는 건 일렬로 늘어선 알록달록한 컵들. 어디에서 건너왔는지 이름이 또박또박 적혀있다. 옥스퍼드대, 칼텍, NIH, 인디애나대, 그리고 UNIST까지. 과학자들에게 꿈의 구장인 이곳들은 바로, 민경태 UNIST 생명과학부 교수가 새로운 보물을 찾은 곳들이다.

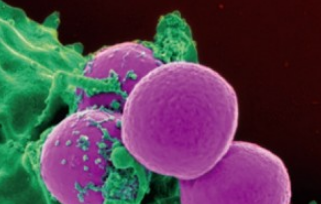

과학자들은 자신의 연구 분야나, 대상, 장소를 쉽게 바꾸지 않는다. 아무리 통섭의 시대라 해도 자신이 수 년, 수십 년 연구한 분야를 버리고 다른 분야를 찾아 떠나기란 쉽지 않다. 그러나 민경태 UNIST 생명과학부 교수에겐 예사였다. 국내외 대학, 기관, 연구소를 여럿 거치며 실험 대상을 박테리아에서 초파리로, 다시 쥐로 바꿨다. 연구 분야도 순수 생화학에서 뇌신경, 뇌질환, 미토콘드리아에 이르기까지 종잡을 수 없다. 최근엔 쥐를 이용해 뇌신경망이 어떻게 발달하는지에 대한 연구를 하고 있다.

“Open the door.” 민 교수의 답은 하나였다. 민 교수는 “생명과학 연구는 우리 몸속에서 보물찾기를 하는 것과 비슷하다”며 “그런데 보물 자체를 찾는 것보단, 보물이 숨겨진 곳을 찾아 다른 사람들에게 알려주는 쪽이 내겐 더 재밌다”고 말했다. 민 교수는 그런 ‘노다지’를 하나 찾으면 다른 노다지로 관심을 돌리고는 그 자리를 떠났다. “실험 대상이나 공간은 하나의 시스템일 뿐입니다. 새로운 의문점이 풀고 싶다면, 새로운 시스템을 공부하고 적응하는 게 자연스럽지요.”

노다지만 찾아 놓고 떠나다 보니 30년 동안 낸 논문은 불과 30편 가량이다. 논문을 많이 내는 연구자는 이 정도 기간에 최대 수백 편을 쓴다. 민 교수는 “논문 수가 적어도 우리 팀은 항상 새로운 연구를 하고, 양질의 논문을 낸다고 인정받는다”며 “‘우리 선생님’께서도 논문 하나를 내더라도 정말 새로운 것을 하라고 하셨다”고 말했다.

‘선생님’이 도대체 누구예요?

민 교수를 인터뷰하면서 가장 많이 나온 단어는 ‘우리 선생님’이었다. 그 선생님의 정체는 미국 칼텍 석좌교수였던 고(故) 시모어 벤저. 벤저 교수는 생체리듬이라는 개념을 처음 만들었고, 이 외에도 초파리를 이용한 학습과 기억, 노화에 대한 연구를 했으며, 유전자에 대한 분자생물학적 정의 등 새로운 개념들을 무수히 만들어낸 신경유전학의 대가다.

둘의 인연은 민 교수가 박사후연구원으로 일하던 칼텍에서 시작됐다. 민 교수는 “선생님은 내게 탐험가 기질이 있다는 것을 알아챘고, 역시 탐험가 체질이었던 선생님은 나와 정말 죽이 잘 맞았다”며 당시를 회상했다. 벤저는 숱한 성과를 냈음에도 유명 대학과 연구소의 임원직을 모두 거절하고 2007년, 생을 다할 때까지 실험에서 손을 떼지 않았다. 민 교수는 “돌아가시기 일주일 전까지 전화 통화를 했는데, 86세에도 총명함을 잃지 않고 연구에 대한 얘기를 하셨다”며 “선생님은 내 롤 모델”이라고 말했다.

선생님과 함께 했던 칼텍은 최고의 연구 환경이기도 했다. 민 교수는 “칼텍은 작지만, 모든 연구팀이 각 분야의 리더였다”며 “어떤 분야에 맞춰 사람을 뽑는 게 아니라, 좋은 사람을 뽑으면 그 사람들이 새로운 분야를 만들어 리드해가는 곳이었다”고 말했다.

국내 연구 환경에 대한 아쉬움도 토로했다. “국내 대학의 시설과 학생 수준이 절대 외국에 뒤지지 않는다”며 “다만 인기가 높은 곳에 쏠려가기 때문에 다른 나라에 뒤쳐질 수 있다”고 말했다. 그는 또 “특정 기획과제를 주거나, 말뿐인 세부계획을 짜게 하는 것 등은 과학자들의 생각을 가두는 것”이라고 우려했다. 민 교수는 “유능한 과학자를 자유롭게 놔두면 새로운 분야를 스스로 개척할 것”이라고 말했다.

“Open the door.” 민 교수의 답은 하나였다. 민 교수는 “생명과학 연구는 우리 몸속에서 보물찾기를 하는 것과 비슷하다”며 “그런데 보물 자체를 찾는 것보단, 보물이 숨겨진 곳을 찾아 다른 사람들에게 알려주는 쪽이 내겐 더 재밌다”고 말했다. 민 교수는 그런 ‘노다지’를 하나 찾으면 다른 노다지로 관심을 돌리고는 그 자리를 떠났다. “실험 대상이나 공간은 하나의 시스템일 뿐입니다. 새로운 의문점이 풀고 싶다면, 새로운 시스템을 공부하고 적응하는 게 자연스럽지요.”

노다지만 찾아 놓고 떠나다 보니 30년 동안 낸 논문은 불과 30편 가량이다. 논문을 많이 내는 연구자는 이 정도 기간에 최대 수백 편을 쓴다. 민 교수는 “논문 수가 적어도 우리 팀은 항상 새로운 연구를 하고, 양질의 논문을 낸다고 인정받는다”며 “‘우리 선생님’께서도 논문 하나를 내더라도 정말 새로운 것을 하라고 하셨다”고 말했다.

‘선생님’이 도대체 누구예요?

민 교수를 인터뷰하면서 가장 많이 나온 단어는 ‘우리 선생님’이었다. 그 선생님의 정체는 미국 칼텍 석좌교수였던 고(故) 시모어 벤저. 벤저 교수는 생체리듬이라는 개념을 처음 만들었고, 이 외에도 초파리를 이용한 학습과 기억, 노화에 대한 연구를 했으며, 유전자에 대한 분자생물학적 정의 등 새로운 개념들을 무수히 만들어낸 신경유전학의 대가다.

둘의 인연은 민 교수가 박사후연구원으로 일하던 칼텍에서 시작됐다. 민 교수는 “선생님은 내게 탐험가 기질이 있다는 것을 알아챘고, 역시 탐험가 체질이었던 선생님은 나와 정말 죽이 잘 맞았다”며 당시를 회상했다. 벤저는 숱한 성과를 냈음에도 유명 대학과 연구소의 임원직을 모두 거절하고 2007년, 생을 다할 때까지 실험에서 손을 떼지 않았다. 민 교수는 “돌아가시기 일주일 전까지 전화 통화를 했는데, 86세에도 총명함을 잃지 않고 연구에 대한 얘기를 하셨다”며 “선생님은 내 롤 모델”이라고 말했다.

선생님과 함께 했던 칼텍은 최고의 연구 환경이기도 했다. 민 교수는 “칼텍은 작지만, 모든 연구팀이 각 분야의 리더였다”며 “어떤 분야에 맞춰 사람을 뽑는 게 아니라, 좋은 사람을 뽑으면 그 사람들이 새로운 분야를 만들어 리드해가는 곳이었다”고 말했다.

국내 연구 환경에 대한 아쉬움도 토로했다. “국내 대학의 시설과 학생 수준이 절대 외국에 뒤지지 않는다”며 “다만 인기가 높은 곳에 쏠려가기 때문에 다른 나라에 뒤쳐질 수 있다”고 말했다. 그는 또 “특정 기획과제를 주거나, 말뿐인 세부계획을 짜게 하는 것 등은 과학자들의 생각을 가두는 것”이라고 우려했다. 민 교수는 “유능한 과학자를 자유롭게 놔두면 새로운 분야를 스스로 개척할 것”이라고 말했다.