올해 노벨 화학상은 ‘완전 뛰어난’ 현미경을 만든 세 명의 과학자에게 돌아갔다. 빛을 이용하는 광학현미경이라는 점이 첫 번째고, 단백질만한 작은 물체까지 볼 수 있다는 게 두 번째 요소다. 전문용어로는 ‘초분해능 광학현미경’이라고 하는데 분해능은 ‘해상도’라는 말과 비슷하다. 스웨덴 노벨위원회는 10월 8일 미국 하워드휴즈의학연구소의 에릭 베치그 그룹리더, 스탠퍼드대 윌리엄 머너 교수와 독일 막스플랑크 생물물리화학연구소의 슈테판 헬 소장을 수상자로 선정했다.

생물학하면 가장 먼저 떠오르는 실험 장비가 현미경이다. 17세기 중엽 영국의 로버트 훅이 광학현미경을 개발한 이래 현미경은 생물학을 혁신적으로 발전시켰다. 세포를 알게 된 것도 현미경이 탄생하고부터다. 하지만 1994년 전까지 광학현미경은 200nm(1nm=10억 분의 1m)보다 작은 물체를 볼 수 없었다(아베 한계, PLUS 참조). 세포는 봤지만, 세포 소기관은 볼 수 없었고, 바이러스나 단백질은 꿈도 꿀 수 없었다. 수상자들은 형광물질을 이용해 현미경의 해상도를 10배 가까이 끌어올려 이 한계를 뛰어넘은 것이다.

학생기숙사에서 탄생한 아이디어

‘정말 아베 한계를 극복할 수 없을까?’ 1990년 독일 하이델베르크에서 박사과정을 공부하던 슈테판 헬은 광학현미경으로 얻은 이미지가 좀처럼 만족스럽지 않았다. 형광물질을 입힌 세포 소기관을 더 자세하게 보고 싶었지만 그럴 수 없었던 것이다. 하지만 헬에게는 수백 년간 단단히 버텨왔던 아베 한계를 무너뜨리겠다는 도전의식이 있었다.

처음에 그의 야심은 무모해보였다. 누구도 그의 꿈이 가능하다고 보지 않았다. 헬은 독일에 있는 여러 대학과 연구소에 지원했지만 번번이 떨어지고, 결국 유럽의 변방이라고 할 수 있는 핀란드 투르크대에 어렵게 자리를 잡는다. 자신의 특허를 팔아 얻은 돈과 부모님께 빌린 돈으로 1993년 학생기숙사에서 연구를 시작한다. 바로 여기서 초분해능 형광현미경의 아이디어가 탄생했다.

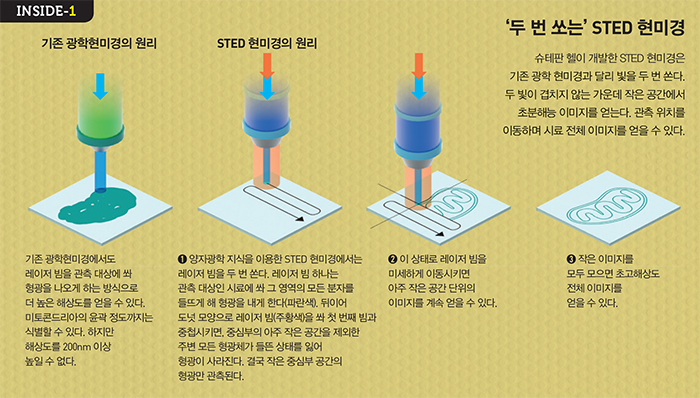

아베 한계는 빛의 회절 때문에 생긴다. 가시광선 파장의 절반 거리(대략 200nm)보다 가까이 있는 두 물체에서 각각 출발한 가시광선은 좁은 대물렌즈를 통과하며 회절을 일으켜 보강·상쇄 간섭을 일으킨다. 이 때문에 두 물체를 구분해서 볼 수 없다. 헬은 레이저 빔을 두 번 쏴서 이 문제를 해결했다. 하나는 불을 ‘켜는’ 레이저 빔이고, 다른 하나는 불을 ‘끄는’ 레이저 빔이다. 두 레이저 빔을 적절히 조합하면 아베 한계를 뛰어넘을 수 있다(INSIDE-1참조). 이 혁신적인 아이디어를 접한 독일 막스플랑크연구소는 헬이 실험할 수 있도록 독일 괴팅엔에 자리를 마련해줬다.

1999년, 마침내 헬은 최초로 아베 한계를 극복한 형광이미지를 얻는 데 성공한다. 그 후 분해능은 15nm에 이르게 된다. 헬은 이 현미경을 유도방출감쇄(STED) 현미경이라고 불렀다. 미토콘드리아 내부의 접힘 구조뿐만 아니라 핵공 단백질 하나하나까지 구별할 수 있는 초고해상도 현미경이었다. STED는 세포를 ‘산 채로’ 관찰할 수 있다는 장점도 있었다. 전자현미경은 시료를 고정시키고 얇게 만드는 과정에서 훼손시킬 우려가 있는데, STED는 살아있는 시료를 직접 보기 때문에 좀 더 실제에 가까운 모습을 볼 수 있다.

필자는 2006년 학회에서 우연히 헬의 강연을 듣고 깊은 감명을 받아서, 2007년부터 2010년까지 그의 연구실에서 공부하게 됐다. 헬은 특이한 교수였다. 학생들에게 “일이 잘 진행되고 있느냐” 묻지 않고 늘 “지금 행복하냐”고 물었다. 연구 자체가 즐거워야 좋은 결과를 얻을 수 있고, 충분한 휴가를 보내야 새로운 아이디어를 얻을 수 있다는 게 그의 신조였다. 필자를 포함해 80명이 넘는 학생과 연구원들에게 언제나 웃으면서 강한 동기 부여를 해주던 헬 교수가 올해 노벨상을 받게 돼 그 누구 보다도 기쁘고 자랑스럽다.

분자를 하나 하나 보는 현미경

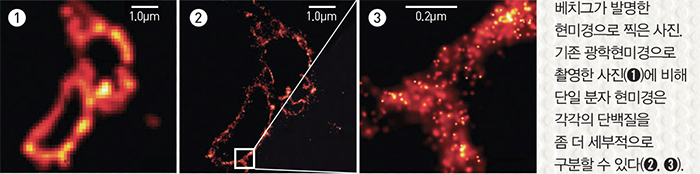

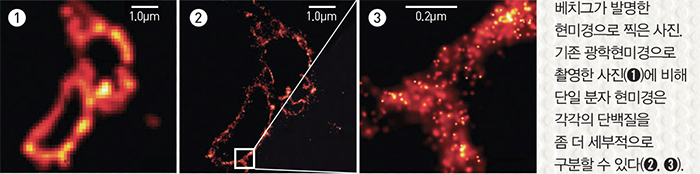

에릭 베치그와 윌리엄 머너는 다른 방법으로 초분해능 형광현미경을 만들었다. 두 사람은 ‘단일 분자’ 현미경이라는 새로운 길을 열어젖힌 연구자들이다. 머너는 이론적 토대를 마련했고, 베치그가 실제 현미경 개발에 성공했다.

먼저 베치그부터 살펴보자. 베치그는 1990년대 초에 이미 슈퍼스타 과학자였다. 벨연구소에서 초분해능 현미경의 조상뻘인 근접장 현미경(빛이 퍼지기 전에 표면 근처에서 신호를 포착해 이미지를 만드는 기술)을 연구하며 이름을 날렸다. 하지만 1994년, 아버지가 운영하는 기계장비 회사를 돕겠다는 말을 남기고 돌연 학계를 떠난다. 과학계의 따분한 구조에 질렸고, 새로운 일을 하고 싶은 강한 욕망 때문이었다.

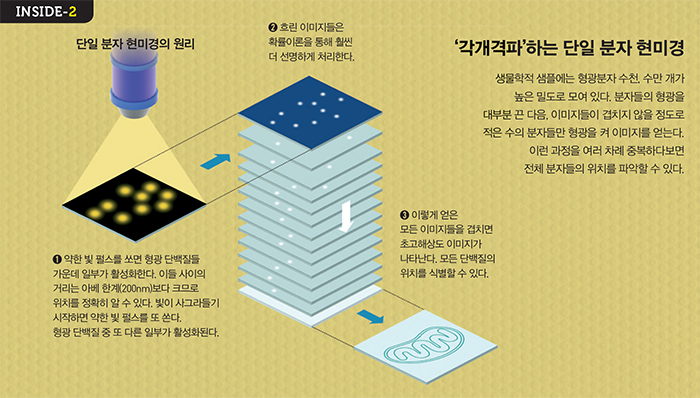

7년간 회사에서 일하며 그가 깨달은 점은, 자신이 형편없는 세일즈맨이라는 것과 여전히 과학을 너무 사랑한다는 사실이었다. 베치그는 절친 해롤드 헤스와 함께 헬과는 전혀 다른 초분해능 형광현미경을 만들어 집 거실에서 실험을 시작한다. 아이디어는 간단했다. 샘플을 분자 단위로 ‘각개격파’하는 것이다(INSIDE-2 참조). 분자 여러 개가 좁은 공간에 모여 한꺼번에 빛을 내면 회절 한계 때문에 이들을 구별할 수 없다. 하지만 고흐의 점묘법처럼 따로따로 빛을 내도록 한 다음 이를 한데 모으면 초고해상도 이미지를 얻을 수 있다. 베치그는 운 좋게도 미국 보건성에 있는 과학자들의 도움으로 각개격파가 가능한 형광 단백질들을 얻을 수 있었다. 2006년 실험을 통해 단일 분자 현미경이 가능함을 증명한 그는 결과를 ‘사이언스’에 발표한다. 이 논문은 초분해능 형광현미경 논문 중에 가장 인용수가 많다.

7년간 회사에서 일하며 그가 깨달은 점은, 자신이 형편없는 세일즈맨이라는 것과 여전히 과학을 너무 사랑한다는 사실이었다. 베치그는 절친 해롤드 헤스와 함께 헬과는 전혀 다른 초분해능 형광현미경을 만들어 집 거실에서 실험을 시작한다. 아이디어는 간단했다. 샘플을 분자 단위로 ‘각개격파’하는 것이다(INSIDE-2 참조). 분자 여러 개가 좁은 공간에 모여 한꺼번에 빛을 내면 회절 한계 때문에 이들을 구별할 수 없다. 하지만 고흐의 점묘법처럼 따로따로 빛을 내도록 한 다음 이를 한데 모으면 초고해상도 이미지를 얻을 수 있다. 베치그는 운 좋게도 미국 보건성에 있는 과학자들의 도움으로 각개격파가 가능한 형광 단백질들을 얻을 수 있었다. 2006년 실험을 통해 단일 분자 현미경이 가능함을 증명한 그는 결과를 ‘사이언스’에 발표한다. 이 논문은 초분해능 형광현미경 논문 중에 가장 인용수가 많다.

베치그의 연구는 머너 덕분

머너는 세계 최초로 ‘분자 하나’를 탐지한 과학자다. 그는 IBM에서 연구원으로 지내던 1989년, 단일 분자 검출에 성공했다. 1년 후 프랑스에서 형광을 이용하면 더 쉽게 고감도로 단일 분자 검출이 가능하다는 연구가 나오고, 새로운 응용 기술이 폭발적으로 개발되기 시작했다. 단일 분자를 이용하면 생체분자의 고유한 성질이나 다른 분자와의 결합 혹은 구조변화를 직접 관찰할 수 있다. 앞서 소개한 베치그의 연구도 머너의 단일 분자 기술이 없었다면 불가능했을 것이다. 형광 단백질이 깜빡이는 과정을 밝힌 사람도 바로 머너였다. 그래서 머너의 노벨 화학상 수상은 오래 전부터 예견됐다.

생물학은 보는 것에서 시작한다

살아 있는 세포에서 단백질과 염색체들이 어떻게 상호작용하고 움직이는지를 고해상도로 볼 수 있다면 수많은 생물학 문제를 해결할 수 있을 것이다. 전자현미경으로는 볼 수 없었던 뉴런의 새로운 구조를 STED 현미경으로 관찰하는 데 최근 성공하기도 했다. 뇌과학의 신비를 풀어나가는 것도 이 분야의 중요한 연구 주제다. 초분해능 형광현미경은 ‘보는 것이 믿는 것이다’는 말을 가장 잘 대변해주는 최첨단 과학 기술이다.