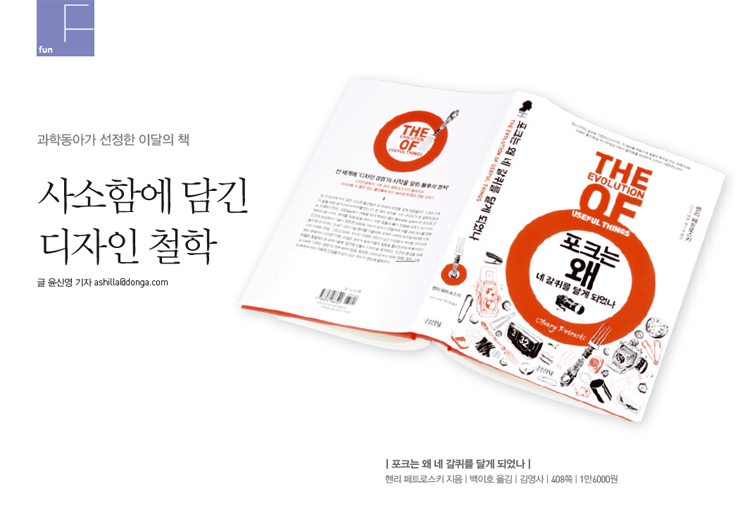

자료를 책상 위에 쌓아두고 보고서나 기사를 쓰다보면, 접착 종이(일명 ‘포스트잇’)가 얼마나 고마운 발명품인가 새삼 생각하게 된다. 포스트잇이 없었다면 자료에 종이 조각이나 책갈피로 표시를 할 수밖에 없었을 것이기 때문이다. 책상은 책에서 빠져 나온 종이로 뒤죽박죽이 되고 머릿속은 제때 자료를 찾지 못해 혼란에 빠질 것이다. 생각만 해도 갑갑하다.

포스트잇이 없을 때도 사람들은 방대한 책을 잘만 쓰고 살았다고 항변할지도 모른다. 다윈은 20여 년에 걸쳐 조사한 자료와 연구 결과를 쓸어담아 502쪽에 달하는 ‘종의 기원’을 썼다. 마르크스는 세 권의 두툼한 책으로 이뤄진 ‘자본’을 썼다. 이들이 포스트잇이 없어서 고뇌와 회의에 빠졌다는 말은 들어본 적이 없다. 하지만 막상 미국의 기업 3M이 포스트잇을 만들어 발표하자 벌어진 일은? 책갈피는 물론, 게시판이나 메모장, 이름표, 편지지 등 상상도 못한 온갖 역할을 대신하는 것이었다. 대부분 작고 사소하고 개인적인 일을 정리하는 역할이다. 하지만 우리 일상을 지배하는 것은 이렇게 작고 사소한 일들이 아니던가.

잘 알려져 있듯, 포스트잇은 3M의 엔지니어가 만든 실패한 접착제에서 탄생했다. 강력하지만 쉽게 떨어져나가는 성질이 있는 이 물질은 일반적인 접착제에 쓰기 부적합했다. 이 제품은 사장될 뻔했지만, ‘접착력 있는 책갈피’를 꿈꾼 엉뚱한 동료 엔지니어에 의해 화려하게 부활했다. 원래이 접착제는 바로 포스트잇에 쓰이지 못했다. 종이에 접착약이 묻어나 그리 깔끔하지 못했기 때문이다. 이 문제를 해결한 것은 또다른 동료 엔지니어들이었다. 이들에게는 근무시간에, 일이 아니라 관심 있는 연구를 자유롭게 할 수 있는 자유시간이 보장됐다. 그래서 1년 반에 걸쳐 틈틈이 재료를 개선하기 위해 연구했고, 포스트잇을 완성할 수 있었다(사람들에게 ‘딴짓’할 시간을 보장하라!).

사실 포스트잇 하나를 만들 때에도 개발자는 수많은 고민을 해야 한다. 크기는 얼마로 해야 하는지, 접착제를 뒷면 전체에 발라야 할 것인지 혹은 끝 부분에만 발라야 할 것인지 등 사소한 결정사항 투성이다. 하지만 그런 사소함이 바로 사람의 마음을 사로잡고 행동을 이끄는 비법이다. 문득 느끼는 사소하고 작은 불편은 ‘뭔가 개선할 필요는 없을까’라는 생각으로 이어지고, 새로운 기능을 갖춘 물건의 탄생을 이끈다. 기능을 뒷받침하는 새로운 형태를 갖춘 채로다. 그 결과, 마치 생물의 진화처럼 다양한 형태의 제품들이 시장을 풍요롭게 한다.

저자는 이렇게 ‘형태’ 안에 사용자의 요구를 반영할 수 있는 ‘기능’이 반영돼 있어야 진짜 디자인이라고 본다. “물건의 형태는 우리가 원했던 기능에 부응하지 못한 다른 물건의 실패를 반영해 결정”되기 때문이다. 사용자의 사소한 마음을 붙잡고, 전통적인 사용 습관을 따르지 못하는 물건이 과연 제대로 팔리고 쓰일 수 있을까. 형태에는 다 사용자와 창조자의 고민이 담겨 있다. “(식기류 등 기능적인 제품의) 가장 중요한 목표는 상품성이다. (…) 깜짝 놀랄 새로운 형태의 물건을 만들어내겠다고 너무 골몰하다가는, 자칫 전통적인 기능을 잃고 마는 우를 범할 수 있다.”