‘골든타임’이나 ‘굿닥터’같은 의학 드라마의 주인공은 왜 늘 의사일까요? 식은땀을 흘리며, 어려운 전문 용어들을 뱉어가며 수술을 집도하는 의사선생님은 참 멋있지요. 하지만 자신의 몸에 나타나는 문제들이 어찌된 것인지 제대로 이해할 길 없이, 무뚝뚝한 의사 선생님의 해결만을 기다려야 하는 환자 입장에서 의학 드라마를 다시 써 본다면 어떨까요?

소독약 냄새와 흰 가운을 입은 사람이 가득한 병원은 환자에게 그리 편안한 공간이 아니에요. 더군다나 다른 나라, 다른 문화에서 온 환자라면 훨씬 낯설고 불편한 감정이 커질 거예요. 미국 작가 앤 패디먼이 1997년에 발표한 ‘리아의 나라’는 의학기술이 부족해서가 아니라 문화충돌 때문에 환자를 치료하지 못한 사례를 잘 다룬 책이에요. 이 책의 주인공이자 실제 인물인 리아는 1980년대 미국으로 이민 온 몽족(라오스의 소수민족) 이주민의 딸이었어요.

간질 : 영혼에게 사로잡혀 쓰러지다

리아는 몽족 언어로 ‘코 다 페이(quag dab peg)’라는 병을 앓고 있었어요. 풀이하자면 ‘다(dab)’라는 이름을 가진 영혼에게 사로잡혀 쓰러진다는 뜻인데, 리아는 태어난 지 3개월 만에 이 병에 걸려 때때로 바들바들 떨며 발작을 일으켰어요. 리아의 부모는 캘리포니아에 있는 종합병원으로 리아를 데리고 갔지요. 말은 하나도 안 통했지만, 의사는 리아의 발작을 보고 무슨 병인지 한 눈에 알아차렸어요. 바로 간질이었어요.

미국 의사들은 간질에 맞는 약을 처방했어요. 발작이 일어날때 약만 잘 챙겨먹으면 간질은 어느 정도 통제가 가능한 병이었거든요. 그런데 리아는 갈수록 상태가 나빠지는 거예요. 리아가 병원에 올 때마다 의사들은 약 종류를 바꾸고 양을 늘려 처방했지만, 발작은 점점 심해졌어요. 사실 리아의 부모가 의사들이 처방해준 대로 약을 먹이지 않고 있었거든요.

이 사실을 눈치 챈 병원은 리아의 부모를 불러 주의를 줬지만, 부모의 태도는 오히려 완강했어요. 부모는 병원이 아이를 이 지경으로 만들어놨다고 생각했거든요. ‘코 다 페이’가 왔을 때 몽족의 전통 방식대로 치료를 했다면 아이가 이렇게 아프지 않을 거라고 믿었어요.

서구의학에 익숙한 우리 눈에는 몽족의 전통 치료방식은 황당하고 비과학적으로 보일 수 있지요. 서구의학이 합리적인 치료방법을 제시하고 있는 것 같고요. 하지만 당시 리아 부모의 입장에서 생각해 보면 다릅니다. 의사가 처방해 준 약인 페노바비탈을 먹였을 때 리아가 일시적으로 과잉행동을 보였고, 다일랜틴을 먹였을 때 잇몸에서 피가 나고 의식을 잃는 등 부작용을 보이기도 했어요. 리아에게 없던 병이 생긴 게 아닌지 의심이 들만 했지요. 반면 몽족 샤먼(종교적 능력자)인 ‘치 넹’은 발작을 당장 멈추게 하지는 못했지만 환자와 가족에게 심리적인 안정을 주었어요. 치 넹 중에는 어릴 때부터 간질을 앓았던 사람이 많아서 환자의 고통을 이해할 수 있었거든요.우리 주변을 둘러보면 아직도 의사와 환자 사이를 중재할 사람이 필요한 경우가 많아요.

환자가 주인공인 의학드라마

먼 옛날이야기 같다고요? 첨단 의료기기가 환자의 세포 속까지 낱낱이 밝혀내는 마당에 샤먼에 의존한 전통 치료방식이 설 자리가 어디 있냐고 반문할 수도 있어요. 하지만 중요한 건 ‘환자 입장에서 의학드라마를 다시 써보는 자세’예요. 미국에 이민 간 몽족 이주민들에게 더 이상 치 넹이 필요 없어졌을지는 몰라도, 당장 우리 주변을 둘러보면 아직도 의사와 환자 사이를 중재할 사람이 필요한 경우가 많아요.

제가 얼마 전 만난 이주민 진료소의 한 의사 선생님은 조선족 환자 경험을 이야기해 주더군요. 작업장에서 팔이 부러져서 깁스를 해 주고는 2주 동안 절대로 일하지 말라고 신신당부를 했는데, 일주일이 채 지나지 않아 그만 일을 다시 시작하더라고. 깁스는 친구의 도움을 받아 톱으로 잘라내고 말이에요.

왜 이러는 걸까요? 일용직 노동자가 낮에 진료소를 방문하려면 그날 일을 포기해야 해요. 도저히 일을 하지 못할 정도로 통증이 심하지 않으면 그냥 일을 계속 하는 게 낫다고 생각하는 거예요. 의사를 만나봤자 없는 살림에 병을 고칠 수 있는 뾰족한 방법이 없다는 것을 알게 된 다음에야, 굳이 돈벌이 기회를 버리고 진료시간에 맞춰 올 이유도 없죠.

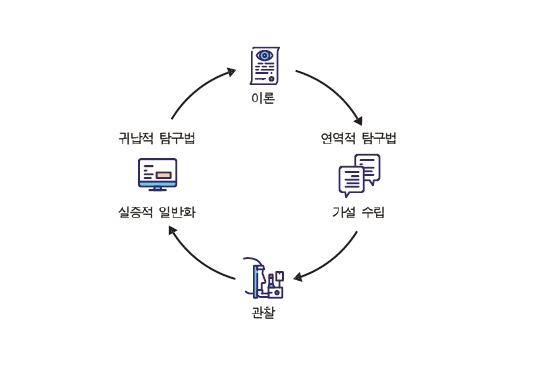

이처럼 인종과 종교, 언어, 경제력 등 환자가 처한 문화적 조건은 의료에 종종 커다란 영향을 미쳐요. 그걸 밝히는 사람이 저와 같은 의료인류학자이고요. 새로운 치료기술을 연구하는 것은 아니지만, 사람을 살리는 데 도움이 되기 위한 연구를 한다는 점에서 의학과 목표가 같아요.

관광객과 노동자, 결혼 이민자를 포함해 우리나라에 머물고 있는 외국인은 현재 150만 명을 넘어요. 의료관광을 오는 외국인도 연 16만 명으로 불과 몇 년 새 훌쩍 늘었고요. 서로 다른 문화를 가진 의사와 환자, 더 이상 남의 일이 아니에요. 우리나라의 의료인류학 연구는 이제 막 걸음마를 뗀 수준이라 앞으로 할 일이 많지요.

의사가 전통방식을 존중했더라면

참, 리아는 어떻게 됐냐고요? 미국 의사들과 리아 부모 사이에 갈등이 커지면서 리아의 상태도 점점 나빠졌어요. 병원에서는 법원에 문제제기해서 리아를 부모로부터 강제로 뺏어 치료하기도 했지요. 하지만 리아는 합병증을 앓다가 네 살에 식물인간이 되고 말아요. 의사들은 식물인간이 된 리아가 길어야 5년을 넘기지 못할 거라고 생각했지만, 부모가 극진히 돌본 덕분에 무려 26년을 더 살았어요. 2012년 8월 31일, 폐렴 감염으로 세상을 떠난 리아는 당시 30세였지요.

리아가 식물인간이 된 게 의사나 부모의 탓은 아니지만, 병원에서 이렇게 했으면 어땠을까요? 몽족의 전통방식을 존중해 부모가 간절히 원하는 전통치료를 일부 병행하도록 허락해 주는 것이죠. 약초를 달여 먹인다거나 치 넹이 굿을 하고 계란을 천으로 싸서 리아의 몸을 문지른다고 해서 치료에 나쁜 것도 아니었거든요. 안정을 얻은 부모가 의사의 처방을 덜 거부하고 약을 제때 먹이지 않았을까요.

실제 효과를 본 사례도 있어요. 미국 뉴욕주립병원 정신과 의사인 야스민 코야조는 멕시코에서 이민 온 환자가 원하면 병원에서 멕시코 전통 치료사(쿠란데로)가 정화의식을 치르게 해주기도 해요. 그러고 나면 환자들이 항정신병 약을 훨씬 더 잘 먹는다고 합니다.

의료인류학자가 있다면 더 근본적인 변화가 가능할 거예요. 예를 들어 몽족은 ‘죽는다’는 말을 함부로 하지 않아요. 죽음을 재촉한다고 믿기 때문이에요. 노인에게도 “돌아가신 후에…”란 표현 대신 “자녀분이 120살쯤 될 때…”란 표현을 에둘러 쓰지요. 미국 의사들이 “리아가 2시간 안에 죽을 확률이 95%”라고 말하는 걸 들을 때 리아 부모의 마음은 어땠을까요. 의사들이 딸을 죽이려 작정을 했다고 생각하지 않았을까요. 이런 문화적 차이를 미리 파악하고 치료효과를 높이는 방법을 찾는 연구가 필요한 이유예요. 이 글을 읽는 여러분 가운데는 의사나 간호사를 비롯해 의료분야에 종사할 사람도 있겠지요. 이것 하나만 기억해 주세요. 의료 역시 하나의 문화랍니다.