롤리팝, 매직홀, 크리스탈폰….

기억이 나는 이름이 있을까. 스마트폰이 나오기 전 대한민국을 풍미했던 피처폰의 애칭이다. 기능은 요즘 쓰는 스마트폰에 비하기 힘들지만 배터리만큼은 한 번 충전하면 2박 3일은 걱정이 없었다. 당시 쓰던 배터리의 용량은 800~1000mAh(밀리암페어아워) 정도. 그럼 충전 없이는 하루를 버티기 힘든 오늘날 스마트폰의 배터리 용량은 어떨까. 최신 스마트폰은 보통 2000mAh 이상(아이폰5는 1440mAh)이다. 그런데 배터리 용량은 2배 넘게 커졌지만 자유롭게 쓸 수 있는 시간은 한 나절을 넘기기 힘들다. 고성능 CPU(중앙처리장치)와 고해상도 대형 화면이 잡아먹는 전력량이 크게 늘어났기 때문이다.

그대들의 노력은 가상하다만

스마트폰 배터리에 대한 원성이 하루이틀이 아닌 만큼 제조사도 이 문제로 골치를 썩고 있다. 국내 제조사들이 내장형 배터리를 고수하는 아이폰 시리즈와 달리 배터리 교체가 가능한 제품을 계속 출시하는 것도 이 점을 의식해서다. 사실 가장 쉬운 해결방법은 배터리를 크게 만드는 것이다. 스마트폰보다 덩치가 큰 태블릿 제품군에서는 배터리 문제가 덜하다. LCD나 LED 같이 화면과 직접 관련된 부품을 제외하면 태블릿이나 스마트폰 모두 핵심부품이 차지하는 공간은 비슷하다. 나머지 빈 공간을 모두 배터리로 채울 수 있다는 뜻이다.

공간을 최대로 활용한 아이패드 4세대는 배터리 용량이 비슷한 시기에 나온 아이폰5의 8배인 1만 1560mAh에 달한다.

8월 중순에 팬택이 새롭게 출시한 베가 LTE-A는 스마트폰 중에서는 가장 큰 3100mAh 용량의 배터리를 달고 나왔다. 하지만 스마트폰의 배터리를 크게 만드는 덴 한계가 있다. 오늘날 소비자들이 디자인에 민감한 탓에 두께나 무게 중 어느 하나 늘리기가 쉽지 않다. 배터리의 용량을 더 늘릴 수 없다면 차선책은 전력을 덜 쓰는 방법뿐이다.

스마트폰에 들어가는 전자부품들은 저전력 설계를 기본으로 한다. 불필요한 연산이 없도록(스마트폰이 쓸데없이 머리 쓰지 않도록) 소프트웨어의 알고 리듬을 최적화하는 것도 필수다. 그럼에도 모자라 최신 스마트폰에서는 여러 묘책을 더했다. 삼성에서 올해 상반기에 출시한 휴대폰 갤럭시 S4에 들어간 CPU ‘엑시노스5 옥타’는 연산장치인 코어가 이름처럼 8개다. 그런데 코어 8개의 성능이 다 같지가 않다. 8개 중 4개는 고성능의 1.6GHz 쿼드코어를, 나머지 4개는 저전력 1.2GHz 쿼드코어를 구성한다.

만약 사용자가 구동하는 프로그램(앱)이 빠른 연산이 필요 없다면 자동으로 저전력 쿼드코어만 이용할 수 있다. 삼성전자는 “새 CPU가 구 기종의 CPU보다 70%까지 전력소비를 아낄 수 있을 것”이라고 강조한 바 있다(하지만 사용시간이 부족하다는 목소리는 여전히 있다).

팬택 또한 올해 상반기에 출시한 베가 아이언에 묘책을 더했다. LCD에 별 도로 램(휘발성 기억장치)을 추가한 것. 한 번 내려 받은 뉴스 기사를 읽거나 사진을 보고 있을 때 CPU에게 계속해서 새로운 연산을 명령하는 대신, 미리 램에 저장해둔 내용을 LCD에 띄우고 그 동안 CPU는 쉬는 방식으로 전력소모를 줄인다. 베가 아이언 기획에 참여한 배정헌 팬택 기획자는 “약 30% 정도 사용시간을 늘릴 수 있었다”고 강조했다.

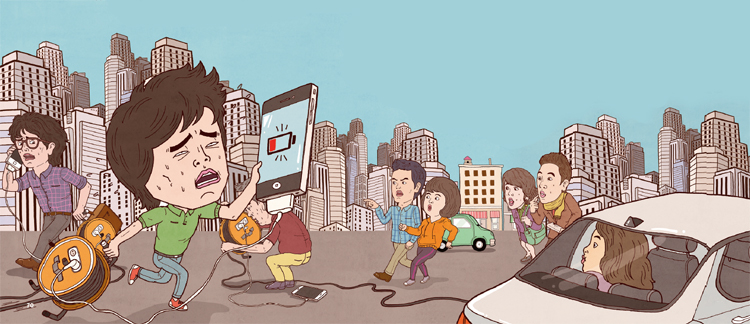

그러나 스마트폰의 배터리는 여전히 부족하다. 밖에서 자유롭게 쓰기 위해 있는 휴대전화인데 배터리 때문에 되레 발목이 잡히는 꼴이다. 결국 본질적 해결책은 배터리 용량을 늘리는 것뿐. 무게와 부피는 그대로 두고 배터리 용량을 늘릴 방법은 없는 걸까.

거짓말 같은 진짜 :

배터리는 현재 업그레이드 중(그러나 천천히)

역대 스마트폰의 사양을 살펴보면 신제품일수록 총 중량과 총 부피는 줄어드는데 배터리 용량은 신기하게 늘어난다. 설계방식을 최적화하고 부품을 소형화해 배터리에 쓸 수 있는 공간이 늘어난 것도 사실이지만, 같은 질량과 부피일 때 배터리의 용량은 실제로 조금씩 늘어나고 있다.

CPU나 메모리 기술 발전과 달리 배터리 기술 발전이 눈에 띄지 않았던 까닭은 ‘무어의 법칙’이나 ‘황의 법칙’처럼 지속적이고 빠른 발달이 일어나지 않기 때문이다.

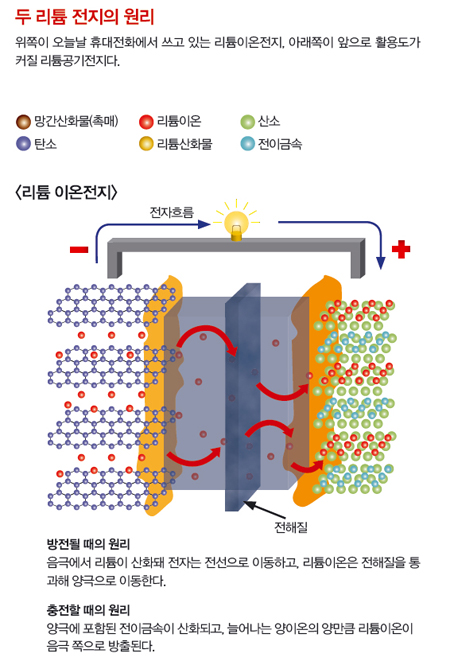

배터리 기술은 새로운 물질이나 물질의 조합비율을 발견할 때만 간헐적으로 진보할 수 있다. 니켈수소전지에서 리튬이온전지로 세대를 건너 오면서 에너지 밀도가 140~300W•H/L에서 250~730W•H/L로 2배 이상 늘어났다. 이 같은 획기적인 발달이 있으려면 배터리에 쓸 수 있는 새로운 물질을 발견해야만 한다.

1991년 일본 소니가 처음 상용화한 지 22년이 지난 리튬이온전지의 에너지 용량은 어떻게 계속해서 늘릴 수 있을까. 지금까진 ‘도핑’이란 방법을 써왔다.

도핑이란, 운동선수에게 화학물질을 주사해 더 높은 운동능력을 끌어내듯, 불순물을 첨가해 리튬이온전지 안에서 더 많은 리튬이온이 양극과 음극 사이를 오가도록 하는 방법이다. 양극 재료로 쓰는 리튬코발트산화물(LiCoO2)에서 리튬이온을 과도하게 끄집어내면 양극 구조가 불안정해지는데 도핑으로 첨가한 불순물이 안정화를 돕는다. 그러나 이 방법으로 배터리 성능을 개선해온 지가 벌써 10년이다. 강기석 서울대 재료공학부 교수는 “3~4년 후면 현재 에너지 용량 대비 50%까지 늘어날 것으로 보이지만 여기까지가 도핑기 술의 한계일 것”이라고 추측했다.

“배터리 문제는 해결될 기미가 안 보이니 충전 케이블 관리를 잘 하자”

리튬이온전지를 향상시킬 다른 방법은 없을까. 과잉리튬전극산화물(OLO) 이 다음 주자로 주목 받고 있다. 양극을 구성하는 전이금속 결정 구조 안에 부피 당 리튬의 양을 늘려 더 많은 리튬이온을 이용할 수 있게 하는 기술이다.

전자를 전달하는 리튬이온이 많아지면 저장할 수 있는 에너지 용량도 커진다. 이론상 현재 쓰이는 리튬이온전지의 2배를 저장할 수 있다. 하지만 재충전을 반복하면 전압이 크게 떨어지는 문제를 극복해야 실용화가 가능하다.

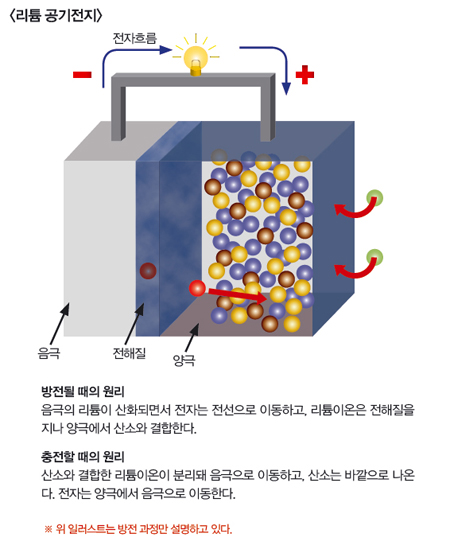

리튬이온을 이용한 또 다른 차기 배터리로는 리튬공기전지가 있다. 전이금속 대신 공기를 양극 재료로 이용해 무게가 가벼워서 에너지 밀도가 높다. 하지만 리튬과 산소 사이의 강한 결합력 때문에 충전과 방전이 까다로워 해결책이 필요하다.

리튬 말고 아예 다른 걸 쓰면 어때

니켈수소전지에서 리튬이온전지로 세대가 바뀌면서 일어난 큰 변화는 전하 운반체가 수소이온에서 리튬이온으로 바뀌었다는 것이다. 덕분에 에너지 용량도 크게 늘어났다. 리튬이온 외에 다른 전하 운반체를 쓸 순 없을까.

주기율표에서 리튬 바로 아래에는 나트륨이 있다. 리튬과 같은 알칼리 금속인데다 무엇보다 구하기가 쉽다. 바닷물 속의 소금(염화나트륨)에서 분리하면 어마어마한 양의 나트륨을 얻을 수 있다. 하지만 나트륨은 리튬보다 무겁고 산화환원 반응에서 나오는 전류의 전압이 낮은 것이 단점이다. 따라서 스마트폰의 배터리 문제를 해결할 구세주가 되긴 어렵다. 대신 상대적으로 싼단가 덕분에 대형 전지나 전력저장시스템으로 활용될 가능성이 높다.

나트륨 대신 마그네슘을 이용할 수도 있다. 리튬이온(Li+)과 나트륨이온(Na+)은 전자 1개를 운반할 수 있지만 마그네슘이온(Mg2+)은 전자 2개를 운반할 수 있기 때문에 고에너지를 저장하고 전달하는데 유리한 부분이 있다. 하지만 이온결합의 개수가 많아 결합력이 강해 충전과 방전이 힘들다는 단점을 극복해야한다.

리튬이온전지에 이은 차세대 2차 전지를 찾기 위한 경쟁은 이미 시작된 지오래다. 저마다의 장단점을 놓고 전 세계 연구팀이 고민 중이지만 쉽사리 해결될 것 같지는 않다. 앞서 얘기했듯 배터리의 발달은 새로운 물질의 발견에 크게 의지하는 만큼 빠른 발전을 기대하기 힘들기 때문이다. 그런데 잠깐. 그럼 이 말은 한나절도 못가 뻗어버리는 스마트폰 배터리를 앞으로도 한동안은 죽 써야 한다는 뜻이 아닌가!

와이파이 쓰듯 무선으로 배터리를 충전한다

케이블을 꽂지 않아도 배터리가 채워지는 무선충전기술은 이미 상용화된 기술이다. 스마트폰의 충전단자와 연결되는 전용 커버를 씌운 다음 충전패드에 올려놓기만 하면 알아서 충전이 된다. 2개의 코일을 가까이 두고 한쪽 코일에 전류를 흘려보내면 두 코일이 직접 연결되지 않아도 자기장의 영향으로 전류가 따라 흐르는 전자기 유도 현상을 이용했다.

하지만 5mm라도 떨어지면 충전이 잘 되지 않는다. 이래서야 충전 중에 전화를 받거나 마음 놓고 메시지를 보내기 힘들다.

적어도 와이파이존 만큼의 범위 안에서는 충전이 돼야 진짜 무선 충전이라고 할 수 있지 않을까.

올해 들어 무선충전기술 관련 특허출원이 크게 늘었다. 특히 1~2m 떨어져 있어도 충전이 가능한 ‘자기공명방식’ 관련 특허가 많이 출원됐다. 자기공명방식이란 2007년 마린 솔라서치 미국 매사추세츠공대(MIT) 교수가 개발한 기술로, 특정 주파수의 자기장에 공명하도록 만든 코일 쌍을 이용한다. 전력을 전송하는 송신코일에 교류전기를 흘려보내 특정 주파수의 자기장을 만들면 멀리 떨어진 수신코일이 이에 공명해 전류가 흐르는 원리다. 애플, 인텔, 삼성, LG 등 여러 기업이 관련 기술 개발에 뛰어들고 있다. 차세대 고용량 배터리가 나오기 전까진 이따금씩 ‘무선충전존’에 들러 스마트폰을 충전하는 건 어떨까.

편집자 주

사용 중인 휴대전화에 대한 불만사항을 모조리 풀어드립니다.

지난호 LTE에 이어 이번호에서는 배터리에 대한 불만사항을 다룹니다.

툭하면 흠집나는 재질에 대한 마지막 불평이 10월호에 이어집니다.