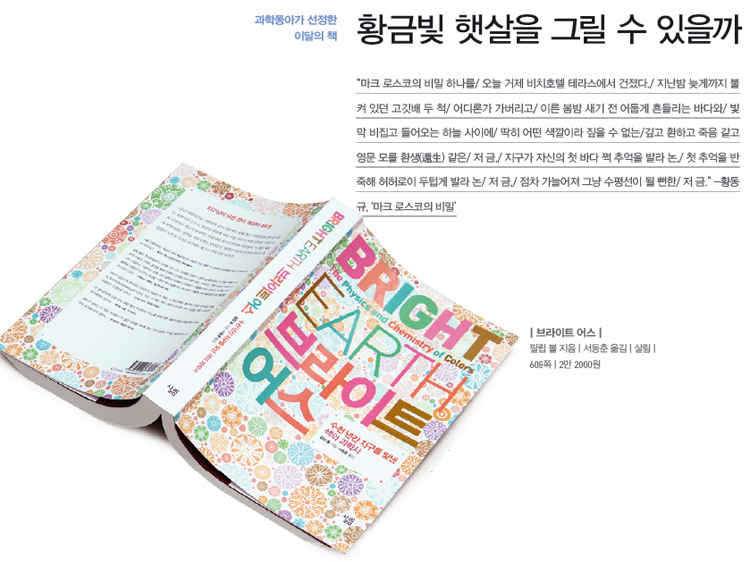

마크 로스코의 그림을 본 적이 있다. 2006년 서울에서 열린 전시였다. 두 개의 색이 서로 만나는 곳에 알 듯 말 듯한 가느다란 선이 하나 놓여 있었는데, 그게 그렇게 넓어 보일 수가 없었다. 한참을 들여다보다 빨려 들어갈 것 같아 흠칫 놀라며 뒷걸음질쳤다.

시와 비슷한 ‘금’을 본 것은 통영의 달아공원에서였다. 지는 해가 하늘과 바다 사이에 제3의 공간을 만들고 있었다. 거제와 같은 남해 바다니, 아마 황 시인이 본 것과 같은 빛이었을지도 모르겠다.

자연을 따라 하기 좋아하는 게 사람의 속성이다. 지는 해의 신비로운 금빛을 다른 곳에 재현할 수 있을까. 하얀 도화지 위에 금색을 입히거나, 옷에 화려한 색을 더하고자 하는 사람은 미술가가 되기 전에 화학자가 돼야 했다. 위엄 있는 사람을 장식할 색이니 금을 이용해 만드는 게 최선이었지만, 비싼 금값을 감당할 수 없으므로 만들어 써야 했다.

화학이 충분히 발전하지 못한 19세기엔 우연히 색을 발견하거나, 아무 색이나 뒤섞으며 원하는 색이 나올 때까지 실험하는 수밖에 없었다. 이런 시행착오 중 기발한 황금 염료가 태어났다. 소에게 망고 잎을 먹인 뒤 오줌을 받아 침전시키는 방법이다. 원시적이었지만, 깊고 진한 황금빛을 만들 수 있어 인기가 높았다.

금 대신 금색을 낸다는 사실에 사람들은 충격을 받았다. 이 색의 정체는 유기산에 칼슘을 넣어 침전시킨 칼슘염 가루였지만, 이 사실은 화학이 발전한 나중에야 알 수 있었다. 오줌으로 만든 안료는 동물학대로 비난 받다 20세기 초에야 사라졌고 화학적인 제조법이 그 자리를 대신했다.

또 다른 황금색은 동남아시아에서 유럽으로 넘어왔다. 캄보디아에서 유래한 ‘갬부자’라는 염료로, 동남아 원산의 나무 껍질을 갈라 얻은 수지로 만들었다. 빛의 화가 렘브란트도 좋아해서 즐겨 썼다. 여기에 깊은 바다색을 나타내는 페르시안 블루를 섞으면 ‘후커의 녹색’이라 불리는 고급 녹색이 피어 올랐다. 이런 식으로 색은 무궁무진하게 만들어졌다. 마법의 빗자루를 손에 넣은 견습 마법사처럼, 화학의 장난이 화려한 색을 꽃피웠다. 이 녹색은 화학만의 전유물이 아니었다. 물리학 역사에도 깊은 인상을 남겼다. 1908년 프랑스 물리학자가 유명한 ‘브라운 운동’을 실험할 때 쓴 입자는 녹색으로 반짝반짝 빛나는 후커의 염료 가루였다.

과학저술가이자 화학자인 필립 볼이 쓴 이 책은 과학책이라기보다는 색의 역사지리지 같다. 인류가 자연의 빛을 흉내 내기 위해 인공 색을 얻는 과정이 세심하고 꼼꼼하게 기록돼 있다. 화학자지만 그는 결코 기술과 과학적 발견이 색채와 미술의 역사를 바꿨다고 함부로 말하지 않는다. 미술과 과학은 주거니 받거니 함께 발전하는 사이였다. 야외로 나간 인상주의 미술의 선구자들은 ‘색의 떨림’ 현상을 보이는 자연을 표현하기 위해 보색 대조를 미술로 끌어들였다. 이것은 수십 년 전에 화학자가 개발한 색채 과학이었다. 이렇게 만든 보색을 캔버스에서 실현하기 위해서는 야외의 눈부신 빛을 표현할 맑고 밝은 색이 필요했다. 이 빛은 화학 합성에 눈을 뜨던 물감 상인들이 맡았다. 마크로스코가 ‘깊고 환하고 죽음 같고 영문 모를 환생(還生) 같은’ 금을 표현할 때 사용한 유채 물감도 그 때 태어났을까.

인터뷰나 취재를 하다 보면 ‘한번 강의를 들어보고 싶다’는 생각이 드는 과학자들이 있다. 비유도 잘 해 내용이 머리에 쏙쏙 들어오고, 평소 해놓은 연구 사례도 풍부해 이야깃거리가 많다. 몇 시간이고 거뜬히 들을 수 있을 것 같다. 때로는 강의를 그대로 옮기면 기사나 책이 될 것 같기도 하다. 정하웅 KAIST 물리학과 교수가 그 중 한 명이다. 나중에 들어보니, 실제로 강의를 잘 하는 것으로 유명하고, 그 때문에 KAIST에서 주는 우수 강의 대상도 받았다. 이런 과학자가 작정하고 강의를 한 뒤 그 내용을 책으로 엮어보면 어떨까.

상상은 금세 현실이 된다. 정 교수를 비롯해 강의 잘 하기로 소문난 KAIST 교수들을 초빙해 시리즈 대중 강연을 하고 그 내용을 책으로 묶은 것이다. 생물 정보학을 전공하는 김동섭 바이오및뇌공학과 교수, 양자 정보학 전문가 이해웅 물리학과 명예교수도 참여해 네트워크와 정보에 대한 두툼한 책이 됐다.

대중강연이라고 하면 깊이가 없을 것 같지만 아니다. 세 교수의 전공 분야 모두 과학동아에서 특집과 기획으로 기사를 진행해 봤지만, 미처 다루지 못했던 사례나 내용이 등장했다. 강의다 보니 설명도 길고 풍성했다. 무엇보다, 연구를 직접 한 연구자가 자신의 사례를 ‘말로’ 들려주는 느낌이라 생생함이 달랐다.

‘KAIST 명강’이라는 제목이 붙은 이 강의는 뇌과학 등 다른 분야에서도 이뤄졌고, 이 역시 곧 책으로 나올 예정이다.