원전에서 나오는 사용후 핵연료에는 우라늄, 플루토늄, 넵투늄, 퀴륨, 아메리슘과 같은 악티늄족 핵종(주기율표 3족에 속하는 방사성 원소)이 들어 있다. 이들은 반감기가 길게는 수십만 년에 달하는 고준위폐기물이다. 방사능은 물론 화학 독성도 강하다. 이들을 분리해서 뽑아내는 과정이 핵연료 재처리다. 원래는 핵무기로 쓸 수 있는 플루토늄을 뽑아내는 게 주목적이었지만, 원자력 발전이 늘어나면서 핵연료로 쓸 수 있는 우라늄-플루토늄 혼합연료를 만드는 데도 쓰고 있다. 그러나 플루토늄이 핵무기에 쓰일 수 있다는 이유 때문에 재처리 기술은 세계적으로 강한 제재를 받고 있다. 핵무기 보유국 외에는 일본이 유일하게 재처리를 하고 있는 정도다.

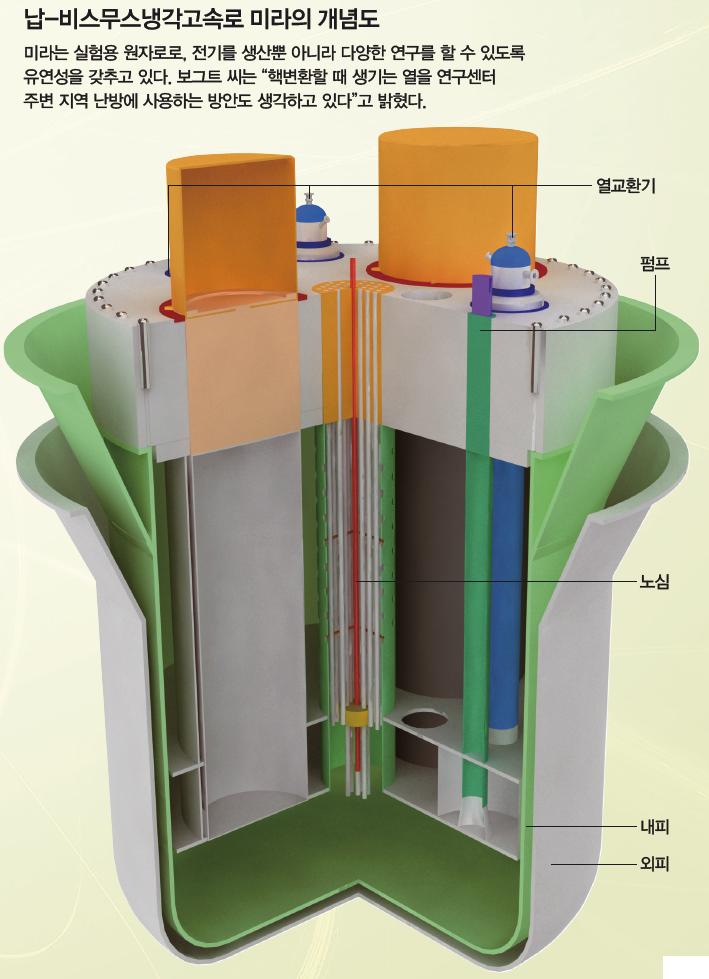

그런데 재처리 기술의 하나인 ‘파이로프로세싱’이 주목을 받고 있다. 파이로프로세싱은 악티늄족 핵종을 동시에 뽑아낸다. 플루토늄만 따로 분리할 수 없기 때문에 핵무기를 만들 수 없다는 장점이 있다. 이렇게 분리한 악티늄족 핵종은 다시 핵연료로 쓸 수 있다. 일반 경수로로는 태울 수 없지만, 차세대 원전인 고속로를 이용하면 가능하다. 고속로는 고속의 중성자를 이용해 이들을 태워 에너지를 만들 뿐 아니라 독성이 약한 핵종으로 변화시킨다. 벨기에 원자력 연구센터에서 연구하고 있는 ‘미라(MYRRHA)’도 그런 고속로다.

액체 금속 문제 해결해야

지난 6월 벨기에 북부의 몰(Mol)에 있는 원자력 연구센터를 찾았다. 수도인 브뤼셀에서 자동차로 약 한 시간 정도 걸리며, 나무와 호수로 둘러싸인 부지에 자리 잡고 있다. 이곳의 역사는 길다. 미라 프로젝트 매니저인 올리비에 반 데 보그트 씨는 “우리 연구소는 유럽에서 두 번째로 큰 원자력 연구소”라며 “현재 750명 정도가 근무하고 있고 이중에서 70명 이상이 박사급 연구원”이라고 설명했다.

유럽에서 작은 나라인 벨기에에 세계적인 수준의 원자력 연구센터가 생긴 과정은 제2차 세계대전까지 거슬러 올라간다. 당시 벨기에는 아프리카 콩고를 식민지로 삼고 있었다. 콩고에는 우라늄이 풍부했는데, 미국이 원자탄을 개발하는 ‘맨하탄 프로젝트’에 쓴 우라늄이 바로 여기서 나왔다. 전쟁 뒤 벨기에는 우라늄을 제공한 대가로 미국으로부터 기술을 이전받았다.

이후 그들은 BR1~3, 비너스(VENUS)와 같은 실험용 원자로를 건설했다. 최근 주력하고 있는 미라 프로젝트는 1998년에 시작했다. 예정대로라면 2014년에 기초 설계를 마친 뒤, 세부 설계에 들어가 2023년경 가동을 시작한다. 원자력발전의 비중을 낮춘 독일 같은 나라도 기존의 고준위폐기물을 줄이기 위해 미라와 같은 고속로에 관심을 갖고 있다.

보통 원전에서는 물을 냉각재로 쓰지만, 고속의 중성자를 이용하는 고속로는 그럴 수 없다. 물은 중성자를 감속시키기 때문이다. 현존하는 고속로는 모두 액체 금속을 냉각재로 쓴다. 현재 세계적으로 소듐(나트륨)을 냉각재로 쓰는 고속로를 많이 연구하고 있지만, 미라는 납-비스무스 합금을 쓴다. 납과 비스무스의 비율은 44.5대 55.5다. 녹는점은 소듐이 98℃이며, 납-비스무스는 123℃다. 두 냉각제는 유출돼도 빨리 고체로 변하기 때문에 널리 퍼지지 않아 안전하다.

두 방법에는 아직 각각 단점이 있다. 소듐은 물과 격렬히 반응한다. 문제가 생겨 유출됐을 경우 물과 만나 폭발을 일으킬 수 있다. 납-비스무스는 폭발 위험은 없는 반면 부식성이 있어, 금속 배관을 손상시킨다. 때문에 부식에 강한 배관 재료를 찾아야 한다. 보그트 씨는 “현재 스테인리스 스틸에 피복을 입히는 방식으로 부식을 막는 방법을 시험하고 있다”고 밝혔다.

고속로가 실용화되려면 아직 20여 년은 더 필요하다. 미라도 납의 부식성 외에 더 많은 문제를 해결해야 한다. 그중 하나가 가속기다. 미라는 중성자를 공급하기 위해 가속기를 이용한다. 가속기를 쓰면 중성자를 꾸준히 공급할수 있고, 고장이 나도 원자로를 멈추기 쉽다. 이를 위해 중 성자빔이 끊이지 않고 연속적으로 나올 수 있는 안정적인 가속기를 건설해야 하며, 가속기와 원자로의 연결 부위도 안정적으로 만들어야 한다. 가속기 내부를 진공으로 유지하려면 액체 상태의 납-비스무스와 분리돼야 하기 때문이다.

또한, 액체 납-비스무스는 불투명해서 원자로 내부의 상태를 관찰하기 어렵다. 이를 위해 초음파로 내부 상태를 관찰하는 장치를 개발해야 한다. 소듐냉각고속로용으로는 이런 장치가 이미 개발돼 있다. 납은 소듐보다 표면장력이 약해서 센서에 접촉이 잘 안 돼 음파가 더 강해야 한다.

땅에 묻고 후손에게 전달

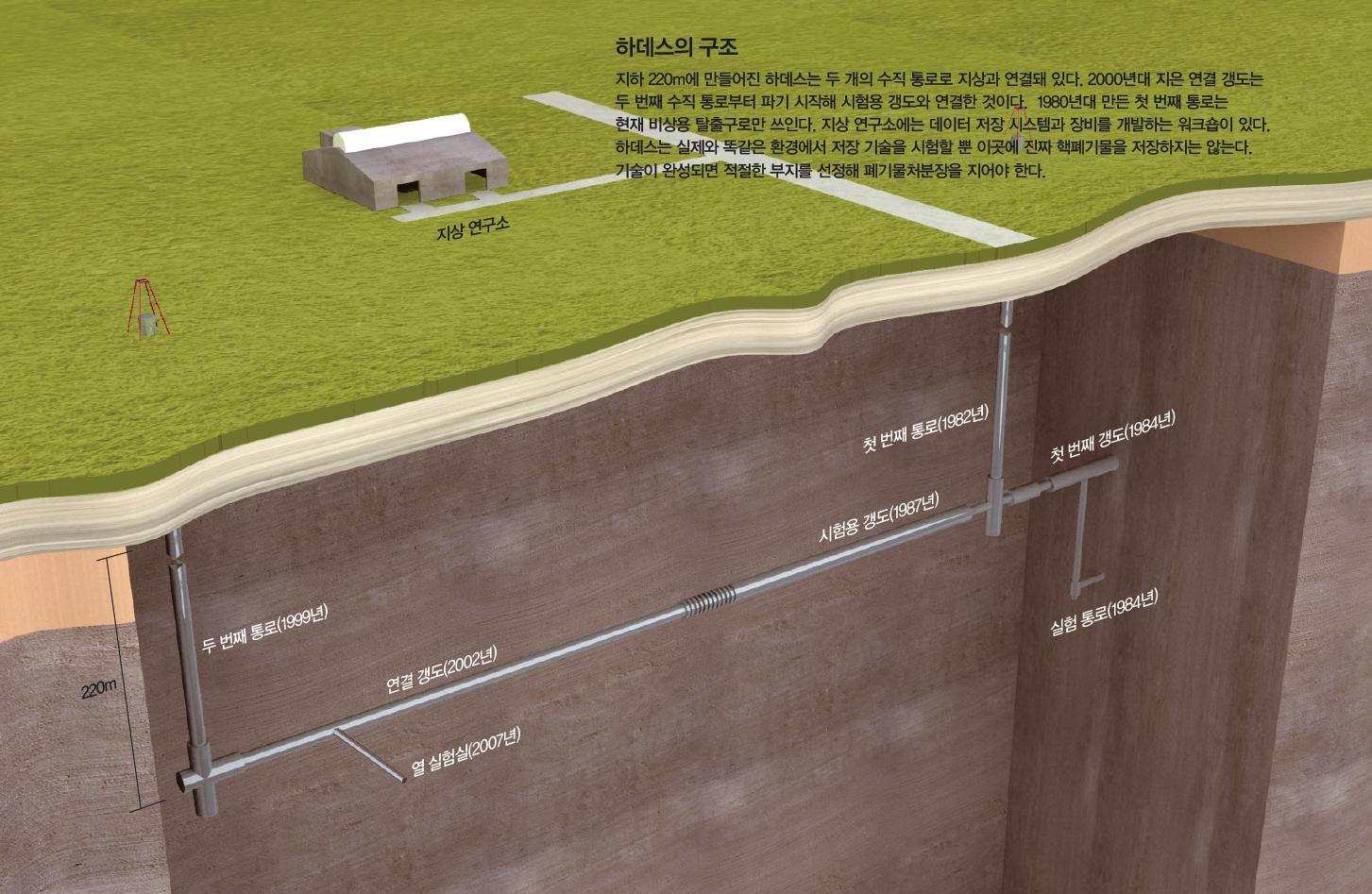

벨기에 원자력 연구센터에는 사용후 핵연료 처리를 위한 연구시설이 또 있다. 바로 실험용 지하저장고인 ‘하데스(HADES)’다. 하데스는 지하 220m에 파 놓은 터널로 이곳에서는 핵폐기물을 지하에 묻었을 때 장기적으로 어떤 일이 벌어지는지를 연구한다. 1980년부터 지하로 내려가는 수직 통로를 만들어 지하에 실험실을 만들었고, 1990년대 말에는 두 번째 수직 통로를 만들어 2007년까지 꾸준히 규모를 확장했다. 커뮤니케이션 매니저인 얀 리펜스 씨의 안내를 받아 엘리베이터를 타고 지하로 내려가자 길게 직선으로 이어진 통로를 볼 수 있었다.

반감기가 수백 년부터 길게는 수십만 년에 이르는 폐기물을 안전하게 보관하기 위해서는 조사해야 할 사항이 많다. 먼저 지질이 중요하다. 하데스가 있는 지역은 점토 지대다. 지하 161m에서 264m까지가 점토로 이뤄져 있다. 안전 평가 결과 이 점토 지대는 물을 잘 통과시키지 않고 방사성 원소도 잘 흡수한다.

피터 디 프리터 소장은 “핵폐기물 처리는 해당 국가에 책임이 있기 때문에 그 나라의 지질 특성에 맞는 시설을 각자 연구해야 한다”고 말했다. 지질에 따라 특성이 다른데, 점토는 균일해서 성질을 밝히기 쉽고, 장기간 신뢰성이 높다. 화강암은 불균일해 성질을 규정하기 어렵고, 잘 깨지며, 물이 잘 통과한다. 암염은 물의 움직임도 적고 안정적인 편이다.

하데스에서 가장 눈에 띄는 시설은 열 실험실이다. 고준위폐기물은 열을 많이 발생시키는데, 오랫동안 열을 받았을 때 주변의 점토가 어떻게 변하는지를 실험하는 곳이다. 실제 폐기물을 이용할 수는 없기 때문에 하데스는 전기로 작동하는 열선을 이용한다. 예측보다 약간 더 높은 온도인 80℃의 열을 10년 동안 가하면서 점토의 성질이 어떻게 바뀌는지, 균열이 생기는지, 압력은 어떻게 변하는지 등을 조사하고 있다.

물론 실제로 핵폐기물을 저장해야 하는 기간에 비해 10년은 매우 짧은 시간이다. 수천, 수만 년이 지난 뒤에 어떻게 될지 알아내기는 어렵다. 심지어는 후손들이 그곳에 핵폐기물 저장소가 있다는 사실조차 잊을 가능성이 높다.

“핵폐기물 저장소가 있다는 사실을 알려야 하는 문제에 대해서는 뾰족한 방법이 없습니다. 미래가 어떻게 될지는 아무도 모르는 일이기 때문이죠. 단지 ‘가능한 오래 관리하라’와 ‘가능한 오래 다음 세대에게 전달하라’라는 두 가지 운영 원칙이 있을 뿐입니다.”

한국도 차세대 원전 연구에 박차

우리나라에서도 사용후 핵연료를 처리하는 문제를 연구하고 있다. 한국원자력연구원은 2006년 고준위폐기물을 지하에 처분하기 위한 연구시설인 ‘KURT’를 완공해 운영하고 있다. 화강암반 속에 터널을 뚫어 만들었으며, 고준위폐기물 처분 기술의 성능을 확인하고 폐기물이 주변 암반에 끼치는 영향을 조사한다.

파이로프로세싱과 고속로도 국내에서 연구가 진행 중이다. 한국원자력연구원은 파이로프로세싱을 개발하고 있으며, 황일순 서울대 원자핵공학과 교수도 한국원자력연구원의 프로세스를 바탕으로 몇 가지 기능을 추가한 ‘파이로그린’ 기술을 개발한다. 파이로그린은 경수로뿐 아니라 중수로에서 나오는 사용후 핵연료도 재활용할 수 있으며, 그 과정에서 나오는 세슘, 스트론튬과 같은 원소를 방사선원이나 배터리 재료로 재활용할 수 있다.

건식법인 파이로프로세싱은 기존의 핵무기보유국이 쓰던 습식재처리 방식의 단점을 해결할 수 있다. 가장 표준적인 습식재처리 방식인 ‘PUREX’는 핵폐기물 문제를 해결한다기보다는 핵무기의 원료인 플루토늄만 뽑아내 모으는 데 목적이 있다. 화학적으로 불안정하다는 점도 문제다.

황 교수는 “습식재처리에서 쓰는 질산이나 유기용매는 고온이 되면 폭발하는 성질이 있으며, 플루토늄이 모여서 임계핵사고(중성자가 늘어나는 것을 막지 못해 핵분열 반응이 일어나 열과 방사선이 방출되는 사고)가 일어날 가능성이 있다”고 말했다. 또한, 유기용매는 감마선을 받으면 구조가 깨져서 못 쓰게 된다. 그래서 사용후 핵연료를 감마선이 나오지 않을 때까지 10년 이상을 묵힌 뒤에 처리해야 한다. 반면, 파이로프로세싱은 방사선의 영향을 전혀 받지 않아서 바로 사용후 핵연료를 재활용할 수 있다.

그런데 최근에는 습식재처리 방식으로도 플루토늄 외의 원소를 뽑아내는 기술이 개발됐다. 이제는 파이로프로세싱만 핵무기와 무관하다는 장점을 갖고 있다고 주장할 수 없게 된 것이다. 황 교수는 “이제는 상황이 달라져 파이로 프로세싱의 핵비확산성만 내세워서는 안 된다”며 “제염계수(처리 후 방사능이 줄어드는 정도를 나타내는 수치로 높을수록 많이 줄어든다는 뜻)를 높여 고준위폐기물을 완전히 중저준위화할 수 있다는 점을 강조해야 한다”고 말했다.

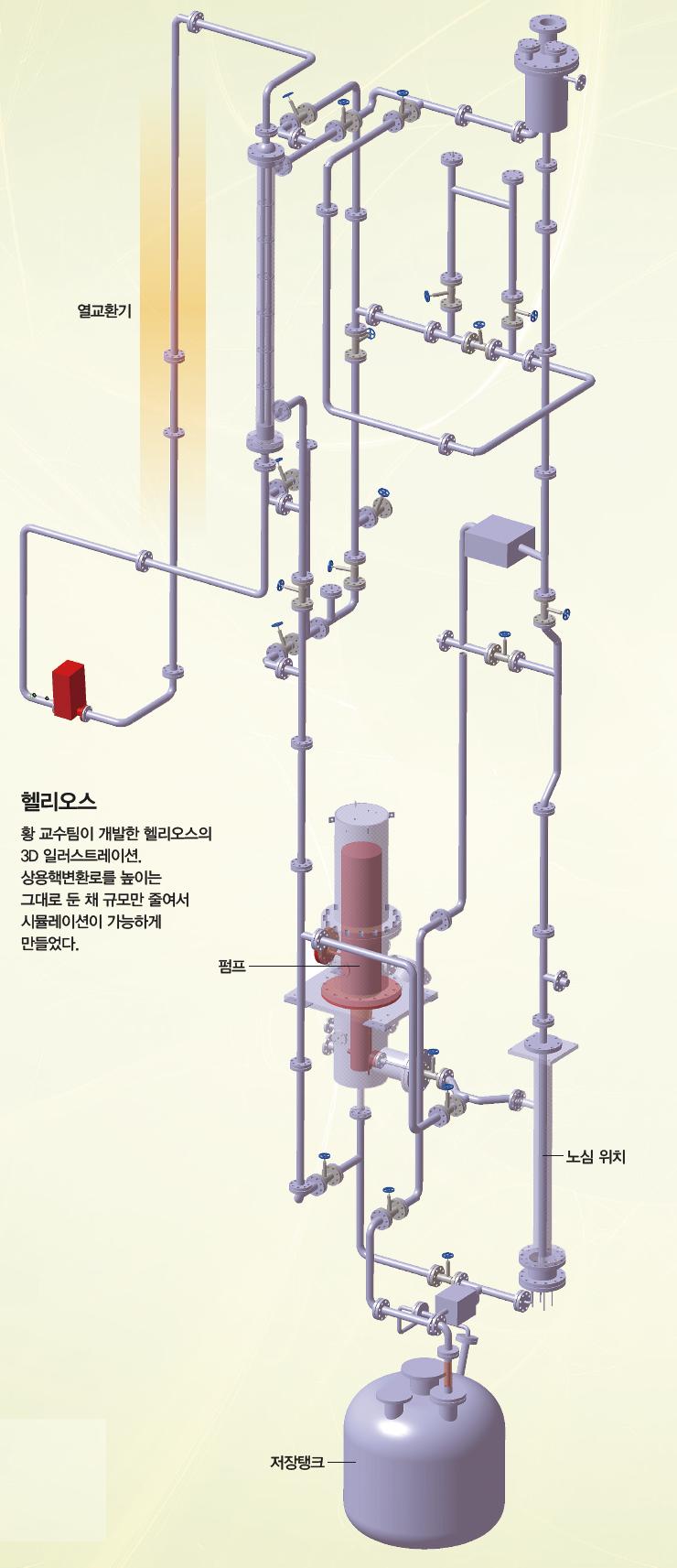

사용후 핵연료를 재활용해 태우는 기술은 어떨까. 한국원자력연구원은 세계적인 추세에 따라 소듐냉각고속로를 연구하고 있다. 소수파에 속하는 납-비스무스냉각고속로는 황 교수팀이 유일하다. 그래서 황 교수는 벨기에의 미라 프로젝트와 협력해 연구를 검증할 계획이다. 납-비스무스 냉각 시스템의 안정성과 기능을 실험하기 위한 ‘헬리오스’와 납-비스무스냉각고속로를 소형모듈화한 ‘우라누스’가 황 교수팀의 작품이다. 여기에는 미라와 달리 가속기가 빠져 있다. 황 교수는 “가속기가 있으면 태우는 속도가 2배 빠르지만, 비용이 많이 들고 오작동하면 위험하기 때문에 안정성과 경제성을 위해 포기했다”고 설명했다.

폐기물 문제 아직 확실한 대책 없어

파이로프로세싱과 고속로를 이용한 사용후 핵연료 재활용이 가능해지려면 앞으로 최소한 20년 이상이 걸린다. 그동안 생기는 사용후 핵연료와 현재 가지고 있는 고준위폐기물을 해결할 뚜렷한 방안이 없다는 것은 큰 문제다. 현재 경주에 중저준위폐기물처분장을 건설하고 있지만, 처음 논의가 시작된 이래 부지를 선정하고 주민을 설득하는 과정에 무려 30년 가까이 걸렸다.

‘사용후 핵연료 정책포럼’은 임시저장 시설을 최대한 오래 사용하면서 2024년 이전까지 중간저장시설을 완공해야 한다고 정부에 건의했다. 중간저장시설은 영구 처분장으로 옮기기 전에 수십 년 동안 사용후 핵연료를 보관하는 시설이다. 그러나 이런 고준위폐기물처리장을 20년 안에 짓는 데는 어려움이 많다. 중저준위폐기물에 비해 방사능이 강해 주민을 설득하는 일도 더욱 어렵다. 중간저장시설을 만들어 보관한다고 해도 수십 년 동안만 시간을 버는 셈이니 그 사이에 해결해야 할 일은 여전히 많다.

[중저준위폐기물을 처리할 목적으로 경주에 짓고 있는 방사성폐기물 처분장의 모습. 현재 공사율은 90% 정도다.]