물체의 운동을 다루는 물리학을 대다수는 어려운 학문으로 여긴다. 눈에 보이는 구체적인 현상이 미적분학이나 미분방정식 같은 추상화된 형식으로 표현되기 때문이다. 그러다보니 수학에 약한 사람은 물리학을 포기하기 마련이다. 도르래에 매달린 추나 대포알, 기껏해야 당구공 정도로 비유되는 물체도 막연해서인지 별 흥미를 끌지 못한다.

그렇다면 좀 더 생활에 밀착된 대상에서 일어나는 현상에 물리학 법칙을 적용해보면 어떨까. 그 내용을 다 이해하기는 어렵겠지만 그래도 꽤 흥미롭지 않을까. 최근 비와 커피, 만년필에 숨어있는 물리학이 논문으로 발표돼 화제다. 어떤 내용인지 들여다보자.

비의 물리학 | 빨리 달린다고 비 덜 맞는 건 아니다

올여름은 마른장마 탓인지 여느 때보다 무더웠다. 하지만 세월 앞에는 장사가 없는 법. 8월 중순 비가 한 번 시원하게 쏟아진 뒤 더위도 한풀 꺾였다. 그 뒤 몇 차례 비가 더 오면서 이제 아침저녁으로 선선하기까지 하다. 그런데 우산을 챙기지 못했을 때 비를 만나면 드는 생각. ‘어떻게 가야 비를 가장 덜 맞을까?’

상식적으로 생각하면 최대한 빨리 달릴수록 비를 덜 맞을 것 같다. 예를 들어 100미터 거리를 비를 맞고 가야할 경우 우사인 볼트라면 10초 안에 주파할 수 있지만 보통 사람은 달려도 15초는 걸린다. 걸어가면 대략 1분 30초는 비를 맞아야 한다. 비가 일정량 내린다는 조건이라면 빨리 달릴수록 몸이 덜 젖는 건 당연한 일 아닌가.

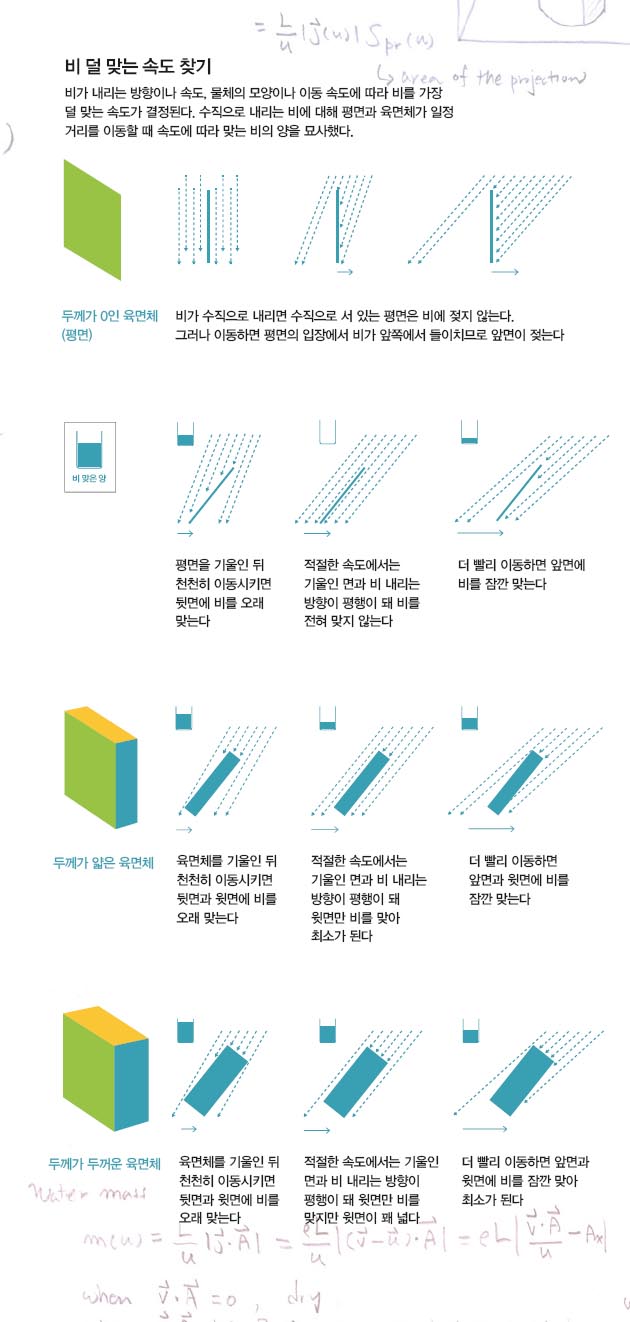

그런데 이탈리아 브레시아대 기계·산업공학과 크랭코보치 교수는 ‘유럽물리학저널’ 7월 19일자에 발표한 논문에서 꼭 그렇지는 않다는 것을 보여줬다. 비가 어떤 방향으로 어떤 속도로 내리는지와 이동하며 비를 맞는 사람 또는 물체의 모양이 어떻게 생겼느냐에 따라 상황이 달라진다는 것. 심지어 무한히 얇은 종이처럼 부피가 없는 물체는 비를 한 방울도 안 묻히고 빗속을 지나갈 수도 있다.

뚱뚱한 사람은 빨리 달릴수록 덜 맞아

사람처럼 형태가 복잡하고 수시로 변하는 경우는 수식화 할 수 없기 때문에 보치 교수는 비를 맞는 물체를 유형별로 나눈 뒤 각각에서 비를 가장 적게 맞는 조건을 찾았다.

먼저 무한이 얇은 종이 같은 2차원 평면을 생각해보자. 평면이 수직으로 세워져 있고 비가 수직으로 내린다면 ‘수학적으로’ 평면은 비를 한 방울도 맞지 않는다. 그런데 이 상태에서 평면을 이동시키면 진행방향쪽 면으로 빗방울이 들이친다. 이동하는 평면의 입장에서는 맞바람이 불어 자기쪽으로 비가 쏟아지기 때문이다. 이 때 평면을 진행방향으로 기울여 앞면과 뒷면 모두 빗방울이 떨어지지 않는 속도로 이동하면(이 때 기울인 면과 비 내리는 방향이 평행이 된다) 비를 한 방울도 맞지 않을 수 있다. 더 빠른 속도로 이동하면 이동 시간은 줄지만 앞면에 비를 맞는다.

하지만 현실에서는 평면처럼 부피가 없는 대상이 빗속을 이동하는 경우는 없다. 따라서 평면에서 진행 방향으로 두께를 준 육면체 형태로 상황을 시뮬레이션했다. 사람을 가장 단순하게 나타낸 형태인 셈이다. 보치 교수는 “두께가 생기면 어떤 속도로 가던 비를 전혀 안 맞을 수는 없다”며 “다만 두께가 얇으면 여전히 비를 가장 적게 맞는 이동 속도가 있다”고 설명했다. 반면 두께가 어느 선 이상 두꺼워지면 위에서 맞는 양이 많아지기 때문에 빨리 달릴수록 덜 맞는다.

이 결과를 사람에게 적용할 수 있을까. 흥미롭게도 우산 없이 빗속을 갈 때 사람들은 보통 몸을 앞으로 숙인다. 배쪽도 등쪽도 상대적으로 비를 덜 맞는 자세라는 걸 본능적으로 알고 있는 걸까. 한편 육면체 계산 결과는 마른 사람(배에서 등까지가 얇은 경우)은 적절하게 몸을 굽히고 걷거나 뛰면 비를 덜 맞을 수 있지만 뚱뚱한 사람은 무조건 빨리 뛰는 게 상책임을 시사하고 있다.

한편 이동 방향 옆쪽에서 부는 바람 세기에 따라 비를 덜맞는 적당한 속도가 사라지기도 한다. 즉 바람이 강해 비가 몸 옆쪽에서 들이칠 경우 몸을 좌우로 굽히지 않는 이상 피할 도리가 없으므로 빨리 달릴수록 비를 덜 맞는다.

커피의 물리학 | 나는 왜 커피를 자주 쏟을까

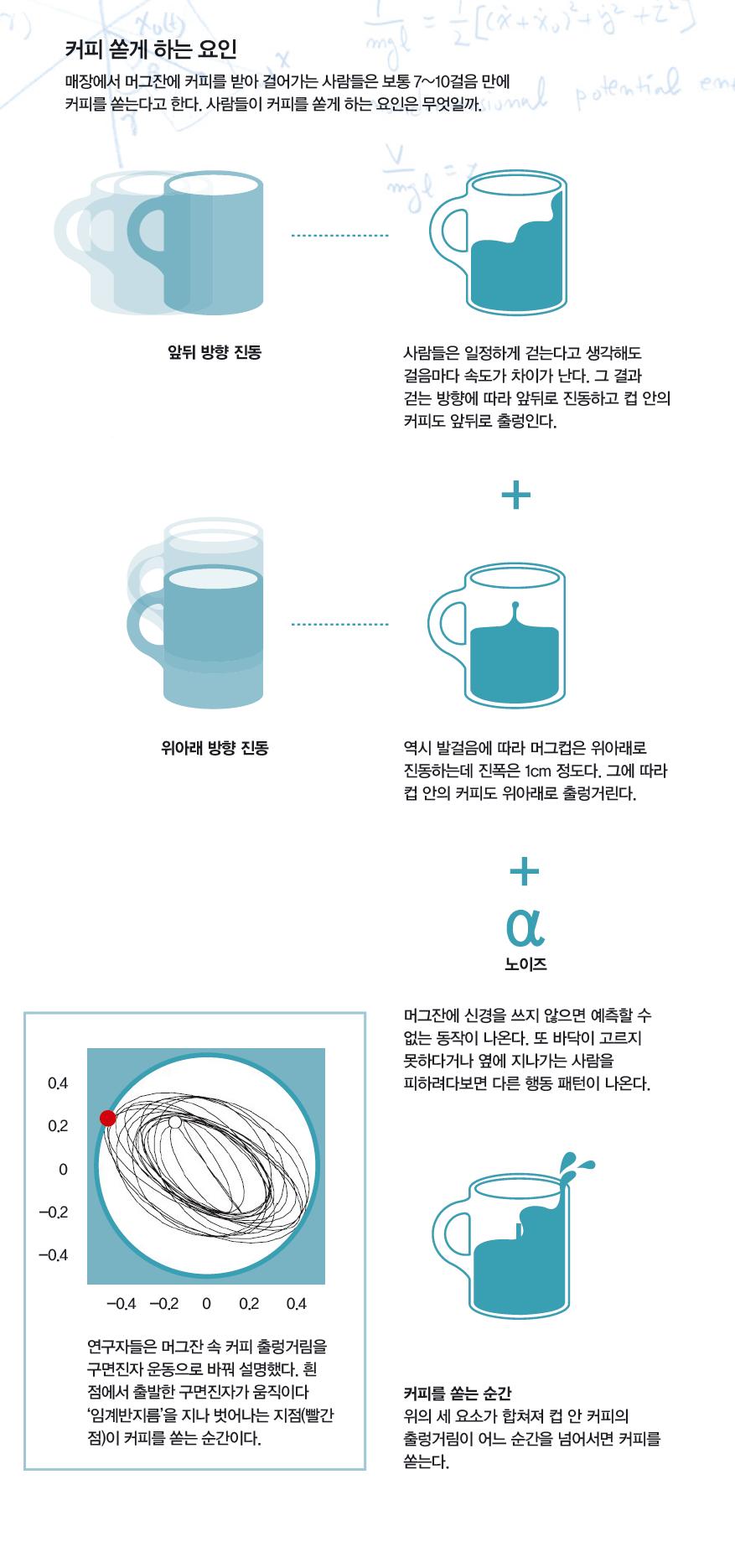

“바쁜 일상에서 우리는 누구나 커피잔을 들고 걸을 때가 있다. 그리고 종종 커피를 쏟지만 이 흔한 현상이 체계적으로 연구된 적은 없다.”

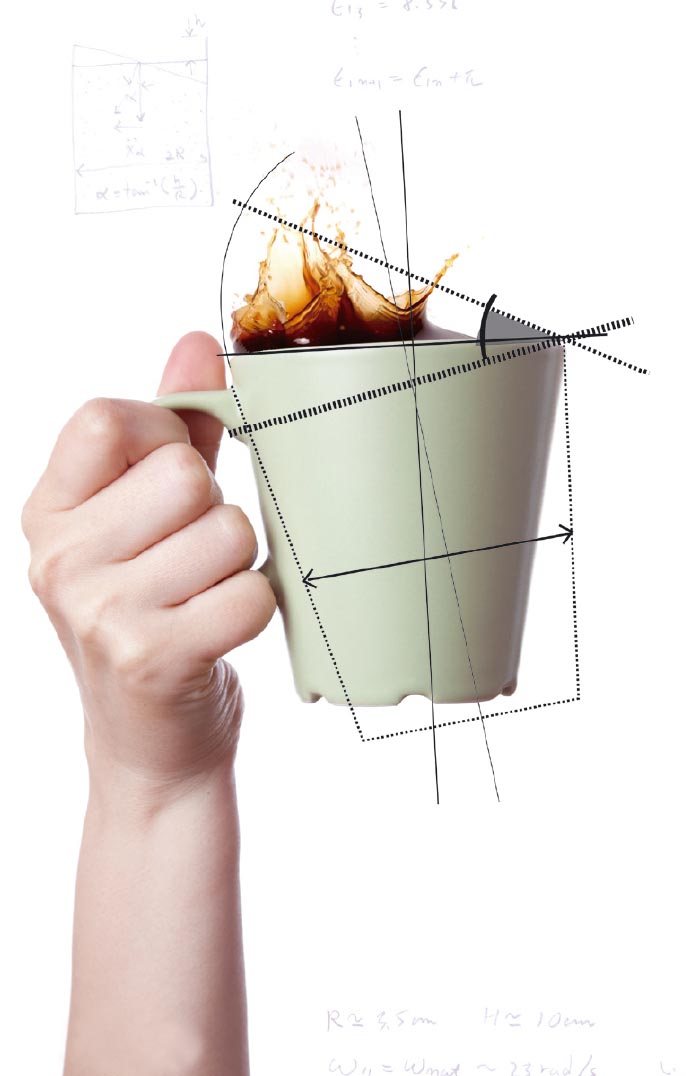

물리학 분야 학술지 ‘피지컬 리뷰 E’ 4월 26일자에 실린 논문 ‘커피 들고 걷기: 왜 커피를 쏟는가?’는 이렇게 시작한다. 미국 UC산타바바라 기계공학과 루슬란 크레체트니코프 교수와 대학원생 한스 마이어는 지난해 한 학회에서 사람들이 커피잔을 들고 이리저리 움직이다가 커피를 쏟는 장면을 보면서 이 현상의 배후에 있는 물리학을 연구해보기로 했다고 한다. 참 한가로운 사람들이다. 아니면 낭만적인?

연구자들은 머그잔에 센서를 달아 피험자가 걸을 때 움직이는 머그잔의 좌표값과 커피를 쏟는 순간을 기록했다. 이때 몇 가지 변수를 설정했는데 머그잔의 지름, 커피가 담긴 정도, 사람이 걷는 속도, 걸을 때 머그잔에 주의를 기울이는가 여부다.

연구결과 자체는 사실 상식적이다. 머그잔에 커피가 가득 담겨있고 주의하지 않은 경우 더 빨리 쏟았다. 그런데 그 해석이 재미있다. 먼저 속도 분석을 보자. 서 있던 사람이 걷기 시작하면 속도가 빨라지다 어느 속도로 안정화된다.

그런데 우리가 일정하게 걷는다고 생각할 때도 사실 분석해보면 발걸음에 따라 속도가 미세하게 빨라졌다 느려졌다 한다. 이를 가속도로 표시하면 사인곡선처럼 진동한다. 따라서 컵은 진행방향에 따라 앞뒤로 진동하고 따라서 안의 커피도 앞뒤로 출렁이게 된다.

연구자들은 피험자의 주의도에 따라 최대 가속도에 차이가 있다는 사실을 발견했다. 즉 커피잔에 주의를 기울이는 사람은 최대 가속도 값이 작고(움직임의 변화가 완만하다는 뜻) 부주의한 사람은 컸다. 한편 걷는 건 머그잔의 높낮이에도 영향을 미친다. 데이터를 보면 진폭이 약1cm 정도로 위아래로 진동한다.

여기서 중요한 건 걷는 데 따른 커피잔의 진동이 곧 커피를 쏟게 하는 건 아니라는데 있다. 걸음을 옮길 때마다 잔 속 커피의 출렁거림이 커져야 어느 순간 커피가 흘러 넘치게 되기 때문이다. 즉 머그잔 속 커피의 고유진동수와 걸음으로 인한 진동이 공명해야 이런 현상이 나타난다. 연구자들은 원통형 실린더에 들어있는 액체의 고유진 동수를 예측하는 수식을 머그잔에 적용했다.

노이즈가 출렁거림 증폭시켜

흥미롭게도 앞뒤나 상하의 진동만으로는 커피를 쏟는 현상을 제대로 설명할 수 없었다. 주의를 기울인 사람과 부주의한 사람 사이에 앞뒤나 상하 진동의 차이가 별로 없었음에도 부주의한 사람이 훨씬 빨리 커피를 쏟았기 때문이다. 연구자들은 그 원인을 노이즈(noise), 즉 잡음에서 찾았다. 물론 원하는 정보를 담지 않은 불필요한 소리라는 좁은 의미에서의 잡음이 아니라 걷기라는 주기적인 행동에 숨어있는 예측하지 못한 요소라는, 넓은 뜻에서의 노이즈다. 주의를 기울인 사람과 부주의한 사람의 진동패턴을 요소별로 분석해보면 후자에서 노이즈가 큼을 알 수 있다.

즉 진동수가 높은 노이즈가 걷기진동수에 추가되면서 머그컵의 고유진동수가 공명을 일으켜 커피의 출렁거림이 커져 넘치게 됐다는 말이다. 그렇다면 커피를 쏟지 않으려면 어떻게 해야 할까.

당연한 말이지만 먼저 커피를 적당량 담아야 한다. 연구자들은 커피를 담을 때 머그컵 높이의 8분의 1은 남겨두라고 조언한다. 그리고 위험하다 싶을 땐 주의를 집중하라고. 한편 탄성이 있는 재질을 쓰거나 내벽에 특수구조물을 붙여 내용물의 진동을 흡수할 수 있는 컵을 만드는 방법도 제안했다. 물론 말미에 저자들도 덧붙였지만 커피를 흘리지 않겠다고 이런 복잡한 컵을 사서 쓸 사람은 없겠지만.

만년필의 물리학 | 펜촉에서 잉크가 술술 나오는 이유

며칠마다 잉크를 넣어줘야 하고 얇은 종이에는 뒤가 비쳐 한 면 밖에 못쓰고 글씨를 쓴 뒤 마르기 전에 건드리면 번지고 차를 마시다가 종이에 떨어뜨리면 마른 잉크가 다시 녹으며 글씨가 알아보지 못하게 된다. 이런 번거로움에도 만년필은 사라지지 않았고 오히려 최근 들어서는 찾는 사람이 늘고 있다고 한다.

사람들이 만년필에 애착을 보이는 건 종이에 글씨를 썼을 때 잠깐 유지되는 잉크 표면에서 비치는 빛의 반짝거림이 좋기도 하지만 글씨를 쓸 때 힘이 안 든다는 것도 이유일 것이다. 가볍게 펜 끝을 움직이기만 해도 잉크가 알아서 술술 나와 종이에 옮겨진다.

반면 볼펜은 그런 식으로 움직였다가는 아무 것도 써지지가 않는다. 어느 정도 눌러가면서 써야 한다. 볼펜끝의 구슬이 종이에 마찰돼야 구르기 때문이다. 구슬이 굴러야 위에 있는 잉크가 아래로 내려와 종이로 옮겨진다(자세한 내용은 ‘과학동아’ 2009년 12월호 ‘볼펜 한 자루의 과학’ 참조).

서울대 기계항공공학부 김호영 교수팀은 지난 연말 저명한 물리학저널인 ‘피지컬리뷰레터스’에 펜으로 글씨를 쓰는 원리에 대한 논문을 실었다. 수시로 잉크병에 찍어 써야하는 깃털로 만든 펜을 대신해 나온 게 만년필(엄밀하게 말하면 펜촉을 잉크에 찍어 쓰는 딥 펜을 거쳐)이니 이 연구는 만년필에서 잉크가 나오는 원리를 규명한 셈이다.

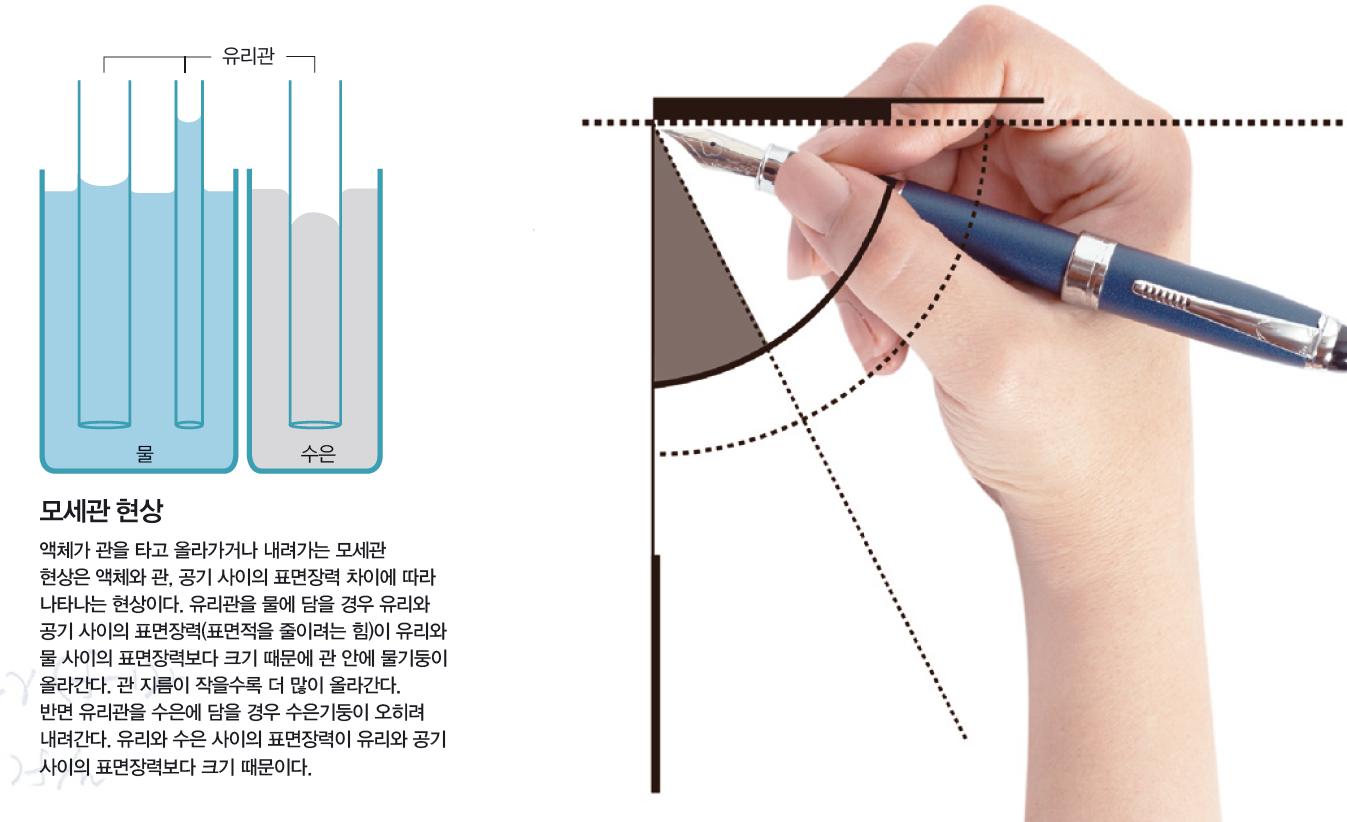

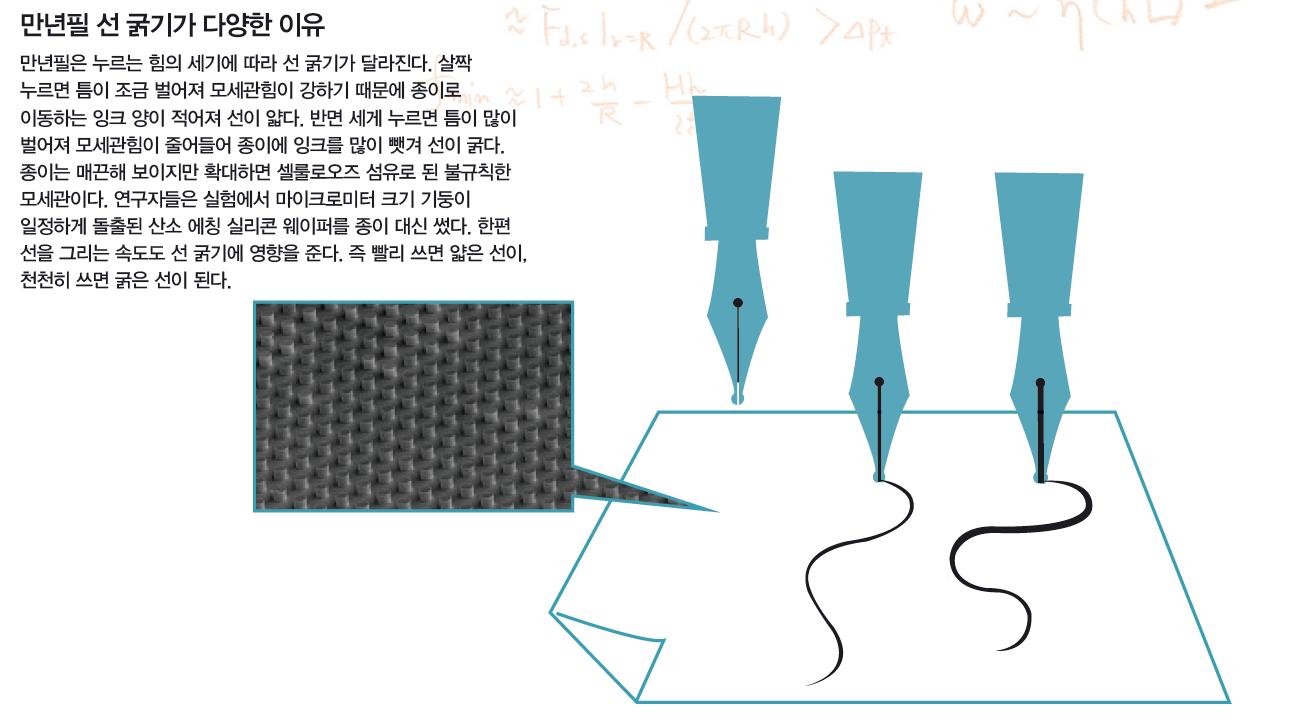

만년필 펜촉을 보면 가운데 금이 가 있다. 사실은 금이 아니라 완전히 잘려 분리된 두 면, 즉 틈(slit)으로 거의 맞닿아 있다. 펜촉이 종이에 닿았을 때 틈이 벌어지는 폭에 따라 얇은 선이 나오는 펜촉(EF, extra fine)에서 굵은 선이 나오는 펜촉(B, broad)까지 다양하다. 같은 펜촉이라도 더 세게 누르면 틈이 더 벌어져 좀 더 굵은 선이 된다. 김 교수팀은 모세관힘을 분석해 만년필에서 잉크가 나오는 원리를 설명했다. 모세관힘은 액체가 관을 타고 올라가거나 내려가는 현상을 일으키는 힘인데 관이 얇을수록 그 경향이 커진다. 즉 모세관힘이 강해진다. 모세관 현상은 액체의 표면장력과 관 안쪽 표면과 맞닿은 액체의 각도(접촉각) 때문에 일어나는 현상이다.

연구자들은 만년필로 글씨를 쓰는 건 결국 펜촉과 종이가 잉크를 두고 벌이는 모세관힘의 밀고당기기 결과로 잉크가 펜촉에서 종이로 이동하는 현상이라고 설명했다. 펜촉이야 모세관으로 볼 수 있지만 종이가 어떻게 모세관일까. 종이는 우리 눈에는 매끈해 보이지만 확대해보면 셀룰로오즈 섬유가 복잡하게 뒤엉킨, 일그러진 모세관이라고 볼 수 있다.

결국 펜촉 끝의 잉크가 종이로 옮겨가는 건 중력 때문이 아니라 모세관힘 때문이다. 만일 중력이 중요하다면 종이를 들고 펜촉을 위로 향해 글씨를 쓰면 잘 안 써질 것이다. 플라스틱 필름 코팅이 돼 있는(따라서 모세관힘이 미약한) 명함 위에 메모를 하려고 해도 글씨가 잘 안 써진다.

펜촉을 빨리 움직이면 더 얇은 선이 나오는 것도 모세관힘 사이의 동적평형으로 설명할 수 있다. 잉크가 펜촉에서 종이로 이동하는데 시간이 걸리기 때문에 빨리 움직이면 나오는 잉크 양이 적어 선이 얇을 수밖에 없다. 옷 속에 만년필을 꽂아 뒀다가 옷에 커다란 잉크얼룩이지는 경우가 있다. 뚜껑이 빠져 펜촉이 옷에 닿은 채 방치된 결과다. 이 역시 옷감 조직의 모세관힘 때문에 잉크가 빨려나가기 때문이다.

펜과 종이를 단순화 해 수식 만들어

연구자들은 펜과 종이를 모세관으로 단순화시킨 뒤 이런 변수를 고려해 잉크가 나오는 과정을 수식(비례식)으로 만들었고 실제 모형을 만들어 측정한 데이터로 계수(기울기와 y절편)의 값을 구했다. 즉 펜의 모형은 유리모세관으로 안쪽 반지름이 0.25~1.00mm, 모세관의 두께는 0.1mm다. 한편 종이의 모형은 마이크로 크기의 기둥이 일정하게 돌출돼 있는, 큰 친수성을 주기 위해 산소 플라

즈마 에칭한 실리콘 웨이퍼다.

연구팀은 이렇게 얻은 수식을 실제 만년필과 종이에 적용해봤다. 종이에 닿았을 때 펜촉의 틈은 0.1mm(수식에 적용하는 반지름으로는 0.05mm)이고 종이에 옮겨지는 잉크 필름의 두께는 5μm라고 했다(이 밖에 종이의 거친 정도와 잉크의 표면장력, 점도 값도 필요하다). 1초에 5mm 속도로 펜을 움직일 때 수식에 대입하면 선의 두께가 0.82mm가 나온다. 실제 만년필로 선을 그렸을 때 측정한 두께는 0.7mm로 이론값과 꽤 가깝다.

한편 펜촉을 종이에 대고 가만히 있을 경우 종이에 번지는 반점의 크기를 예측한 수식도 유도했는데 앞의 조건과 같을 경우 펜촉을 2초간 대고 있을 경우 잉크반점의 반지름이 3.0mm로 나왔다. 실제 측정값은 1.3mm로 꽤 차이가 난다. 연구자들은 종이가 잉크를 머금으면서 부풀어 올라 모세관힘이 약해지기 때문이라고 설명했다.

5000년 전 고대이집트 사람들이 갈대 펜으로 파피루스에 글씨를 쓰던 이래 사용돼 온 잉크를 이용한 필기구의 작동원리가 이제야 밝혀졌다는 것도 놀랍지만, 단백질의 구조 계산처럼 항이 끝없이 이어지고 슈퍼컴퓨터가 없으면 풀 수 없는 수식이 난무하는 요즘에도 이런 식의 고전적인 연구를 할 여지가 남아있다는 게 신기하다.