빨강 노랑 알록달록한 단풍이 눈을 즐겁게 해준 10월이 끝나고 11월이 되면 나무는 어느새 벌거숭이가 돼 있다. 잎이 무성해 대낮에도 어두컴컴했던 산길은 환해졌지만 앙상한 가지만 남은 나무를 바라보는 마음은 오히려 스산하다. 왜 나무는 기껏 아름답게 채색한 잎을 떨어뜨리고 줄기가 바람과 눈을 고스란히 받을 수 밖에 없는 상태로 변하는 걸까.

“식물은 낮의 길이와 온도에 따라 생존 전략을 달리합니다. 가을에 잎이 떨어지는 건 겨울을 준비하는 과정이지요.”

노유선 서울대 생명과학부 교수의 설명이다. 식물에서 잎은 생산을 담당하는 기관이다. 잎의 세포에 분포한 엽록체에서 광합성을 통해 포도당을 합성하고 이로부터 다양한 생체분자가 만들어지기 때문이다. 식물은 잎이 만들어낸 산물을 줄기나 뿌리로 가져와 이용하며 생존하고 성장한다.

그런데 낮이 짧아지고 햇빛도 비스듬히 들어와 강도가 약해지면 광합성의 효율이 떨어진다. 게다가 기온이 영하로 떨어지기라도 하면 자칫 잎이 얼어버릴수도 있다. 잎을 이루는 세포의 내부는 물론, 잎과 가지를 연결하는 체관(광합성 산물을 수송하는 조직)과 물관(물과 이온을 수송하는 조직)의 물이 얼면 부피가 팽창하면서 얼음 결정이 세포를 파괴한다.

3단계의 낙엽 프로그램

따라서 식물은 잎을 지닌 채 겨울을 날 것인지 떨어뜨리고 날 것인지 결정해야 한다. 전자의 전략을 택한 종류가 상록수이고(온대나 한대 지방에서는 대부분 침엽수)이고 후자의 전략을 택한 종류가 낙엽수다. 노 교수는 “상록수는 잎이 얼지 않게 하기 위해 물에 녹아 있는 이온이나 당의 농도를 높여 어는점 내림을 일으키고 큐티클층을 발달시켜 잎의 조직을 보호한다”고 설명했다.

물론 상록수라고 해서 한번 난 잎이 나무가 죽을 때까지 붙어 있는 건 아니다. 다만 잎의 일부만 떨어지기 때문에 눈치채지 못할 뿐이다. 한편 낙엽수는 말 그대로 가을이 깊어지는 시기 불과 몇 주 사이에 모든 잎을 떨어뜨리는 대변화를 일으킨다. 그렇다면 어떤 과정을 통해 잎이 지는 것일까.

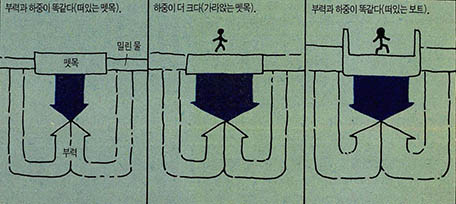

한여름 태풍이 와 뿌리째 뽑힌 나무에도 가지에는 잎이 무성히 붙어 있다. 그런데 가을에는 바람만 한번 휙 불어도 잎이 가지에서 힘없이 떨어진다. 잎의 부착력이 급격히 떨어진 결과다. 동물과 마찬가지로 식물도 다세포 생물이다. 세포가 모여 어떤 형태를 이루려면 서로 붙어 있어야 한다.

식물 세포의 경우 세포 사이가 주로 펙틴으로 이뤄진 부착 네트워크로 이어져 있다. 펙틴은 셀룰로오스와 헤미셀룰로 오스로 이뤄진 복합세포벽 다당류다. 결국 낙엽은 잎과 줄기 사이 세포들의 상호 결합력이 떨어져 줄기가 잎의 무게(또는 잎에 가해진 충격)를 견뎌내지 못해 떨어진 잎이다.

사실 식물체에서는 꽃잎도 떨어지고 열매도 떨어진다. 이처럼 식물체에서 어떤 기관이 떨어지는 현상을 탈리(abscission)라고 부른다. 떨어지는 기관은 다르지만 탈리 현상에는 공통된 메커니즘이 존재한다. 바로 탈리층이라는 특별한 세포무리가 관여한다는 점이다.

탈리층은 말 그대로 원래 붙어 있던 두 기관이 분리될 때 분리가 일어나는 면으로 수 개의 세포층으로 이뤄져 있다. 탈리층을 포함한 주변의 영역을 탈리대라고 부른다. 낙엽을 예로 들면 보통 잎에서 잎몸과 가지를 연결하는 부분인 잎자루에 탈리대가 형성된다.

탈리의 관점에서 보면 잎의 변화는 3가지 단계로 이뤄진다. 먼저 봄과 여름에 잎이 가지에 튼튼하게 매달려 있는 ‘잎 유지기’다. 이 시기에는 잎몸에서 만들어지는 옥신이라는 식물호르몬이 탈리대까지 퍼져 높은 농도를 유지하고 있다. 그 결과 잎은 온전한 형태로 줄기에 붙어 있으면서 광합성을 왕성하게 한다. 옥신은 또 다른 식물호르몬인 에틸렌의 생성을 억제한다.

잎이 두 번째 단계인 ‘탈리 유도기’에 들어서면 두 호르몬의 힘 겨루기에서 변화가 생긴다. 낮이 짧아지고 기온이 떨어지면서 잎이 노화 모드로 들어가는데 이는 옥신의 감소와 에틸렌의 증가로 이어진다. 그 결과 엽록체에서 광합성을 맡고 있는 색소인 엽록소가 제대로 합성되지 않는다. 엽록소는 불안정한 분자로 쉽게 파괴되기 때문에 계속 만들어져 손실된 양을 채워야 한다. 엽록소가 없는 엽록체는 필요가 없기 때문에 곧 분해된다. 잎에서 엽록소의 짙은 녹색이 사라지면서 숨겨진 노란색이나 빨간색 색소가 드러난 결과가 단풍이다.

SAG 가운데는 생체분자를 재활용하기 위한 각종 분해효소의 유전자 뿐 아니라 ACC생성효소와 ACC산화효소의 유전자도 포함된다. 이들은 바로 식물호르몬 에틸렌을 만드는데 관여하는 유전자다. 즉 에틸렌은 아미노산인 메티오닌으로부터 ACC를 거쳐 합성된다. 이처럼 잎이 노화한 결과 증가한 에틸렌은 탈리대로 이동해 탈리대에 본격적인 변화를 일으킨다. 이것이 3번째 단계인 ‘탈리기’다.

즉 에틸렌의 신호를 받은 탈리대의 세포들에서는 자체적으로 펙틴분해효소와 셀룰로오스분해효소를 비롯해 세포벽을 이루는 다당류와 단백질을 분해할 수 있는 분해효소라 만들어진다. 그 결과 세포벽이 약해지면서 세포 내부의 압력(팽압)으로 세포가 부풀어 오르고 세포벽이 더 약해져 균열이 일어나기 시작한다. 서로 단단히 맞물려 있던 탈리층 세포들은 결국 약간의 외부 충격으로도 쉽게 떨어진다. 탈리가 일어나는 것이다.

에틸렌이 없으면 탈리도 없다

한편 탈리층 주변의 세포들도 변화하는데 이 경우 탈리층이 분리돼 외부에 노출되면서 상처나 감염에 취약해 질 수 있기 때문에 세포가 전체적으로 단단해지는 쪽으로 바뀐다. 즉 잎이 떨어져 외부로 노출되기 전에 물관과 체관이 폐쇄되고 수베린과 리그닌 같은 물질이 세포안에 쌓이면서 세포가 코르크화 된다. 그 결과 줄기에서 잎이 떨어져 나간 자리가 매끈하게 마무리된다.

그렇다면 에틸렌이 제대로 작동하지 않는 식물체가 있다면 잎의 탈리가 제대로 일어나지 않을까. 지난 2003년 연구자들은 에틸렌의 신호를 제대로 받지 못하는 변이 자작 나무를 만들었다. 이 변이체와 자연 상태의 개체(야생형)에(둘 다 잎이 무성하게 달려 있다) 에틸렌을 3일간 뿌려줬다. 그 결과 야생형의 식물에서는 잎의 탈리과정이 진행돼 며칠 만에 잎이 거의 다 떨어져 앙상한 줄기만 남았다. 그러나 에틸렌을 잘 인식하지 못하는 변이체 자작나무는 잎이 그대로 남아 있었다.

프랑스의 시인 레미 드 구르몽의 시처럼 ‘낙엽은 버림받고 땅 위에 흩어져 있다’고 볼수도 있다. 그러나 자연은 때로는 버림으로써 결국은 더 잘 살게 되는 삶의 이치를 보여 주고 있는 게 아닐까.