구약성서에는 아담과 이브가 나뭇잎으로 몸을 가리기 시작했다는 이야기가 나온다. 인류가 최초로 옷을 지어 입은 건 언제일까. 원시인들은 동물을 사냥해 가죽을 벗겨 몸을 가렸다. 하지만 동물 껍질을 그대로 말려 입으면 딱딱하고 뻣뻣한 단점이 있었다. 옷을 부드럽게 만들 필요가 있었다.

전문가들은 스위스 드웰러 호반에서 인류가 최초로 옷을 지었다는 기록으로 생각되는 유적을 발견했다. 기원전 1만 년 전에 아마(Linum usitatissimum)로 옷과 어망을 지었다는 것이다. 의류학계에서는 인류가 섬유를 얻기 위해 재배한 가장 오래된 식물이 아마라고 추정한다. 이 밖에도 인도 인더스 강변에서 발견된 면직물이 기원전 5000년 전 유물로 밝혀졌고, 중국의 역사에서도 4500년 전 황제비가 양잠을 권장했다는 기록이 전해진다. 이를 통해 인류가 기원전 5000년~1만 년 전부터 마(아마로 짠 천)와 모, 면, 견(실크) 같은 섬유를 생산해 옷을 만들었다고 추측할 수 있다.

19세기 말에 등장한 인조섬유가 천연섬유 대체

산업혁명 이후 제조기술의 발달과 함께 섬유가 의상 재료뿐 아니라 공업에서도 사용되기 시작했다. 문화가 발달하고 인구가 늘어남에 따라 섬유 수요량도 급격히 증가했다. 결국 천연섬유만으로는 충족할 수 없어 새로운 섬유 재료인 ‘인조섬유’를 개발했다. 인조섬유는 1884년 프랑스 화학자 힐라르 드 샤르도네가 처음 개발했는데, 셀룰로오스와 질산에서 합성된 니트로셀룰로오스에서 실을 뽑아 레이온을 만들었다. 그 뒤 약하고 불에 타기 쉬운 레이온의 단점을 보안한 비스코스레이온(1892년), 구리암모늄레이온(1899년), 아세테이트 섬유(1921년)가 잇따라 개발됐다. 이 섬유들은 광택이 훌륭하고 흡수성이 좋아 지금까지도 속옷(란제리)이나 양복 안감, 블라우스, 실내용 커튼을 만들 때 사용되고 있다. 또 합성섬유가 흡습성과 촉감이 떨어진다는 결점을 보완하기 위해 이 섬유들을 혼방하기도 한다.

천연에 존재하는 화합물이 원료인 인조섬유가 발달하는 동안 섬유를 구성하는 고분자 화합물 자체를 합성해 새로운 섬유를 만드는 연구가 진행됐다. 그 결과 1938년 미국 유기화학자 월리스 캐러더스는 나일론을 발명했다. 나일론은 신축성이 뛰어나고 부드러우며 물의 온도나 세제에 영향을 받지 않아 그 당시 획기적인 발명품이었다.

나일론의 첫 생산품은 칫솔모였다. 점차 낚싯줄, 수술용 실에 사용되다가 듀폰사가 나일론으로 스타킹을 만들자, 발매 첫날에 500만 켤레가 팔려나갈 만큼 선풍적인 인기를 끌었다. 이때 스타킹과 낙하산의 소재는 실크에서 나일론으로 대체됐다. 그 당시 실크는 값이 비싸고 생산이 한정적이었다. 최근 유명 브랜드 ‘프라다’에서도 주요 소재로 낙하산 천인 나일론을 택해, 때가 잘 타지 않고 쉽게 망가지지 않는 가방을 제작하고 있다.

그 뒤 주름이 잘 생기지 않고 모양이 변하지 않는 폴리에스테르, 열에 잘 견디고 햇볕을 오래 쬐어도 영향을 받지 않는 폴리아크릴로니트릴 같은 합성섬유가 발명됐다. 이들은 지금까지도 3대 합성섬유의 자리를 차지하고 있다. 그중 폴리에스테르 섬유는 의류 소재로 가장 널리 사용된다. 폴리아크릴로니트릴은 일반적으로 스웨터에 사용되는 아크릴섬유로 양말, 겨울내의에 사용된다.

대량으로 생산하고 소비하던 시대 분위기가 1980년대 중반부터 다품종, 소량화, 고급화 시대로 변하면서 폴리에스테르 섬유에 대한 선호는 점차 감소했다. 요즘에는 폴리에스테르를 신기술로 가공해 기존 섬유로는 표현할 수 없었던 아름다움과 쾌적함을 내는 새로운 질감의 섬유(신합섬)를 만든다. 예를 들면 폴리에스테르의 단면을 견 같은 삼각단면사로 개발해(이형단면섬유) 뻣뻣한 결점을 보완하고 부드러운 성질의 직물을 만들 수 있게 됐다. 극세사는 흡수력이 뛰어나 오염물질을 제거할 수 있어 스포츠타월, 안경 닦는 천 같은 클리너 제품으로 쓸 수 있다. 지금도 화학자들은 더 쾌적하고 위생적이며 몸을 안전하게 보호하는 섬유를 개발하기 위해 노력하고 있다.

나노 구멍으로 땀 배출하고 마이크로캡슐로 체온 유지

어떤 옷이 ‘쾌적함’을 줄까. 옷의 쾌적함은 인체와 옷, 환경 간의 상호작용에서 온다. 옷이 주변 환경에 따라 수분과 열을 얼마나 잘 전달하고 유지하는지가 중요하다는 얘기다. 옷이 수분을 전달하는 특성은 습도와 관련 있다. 피부는 끊임없이 수분을 증발시키는데, 쾌적함을 느끼려면 수분이 빨리 증발해 옷의 습도가 60% 이하여야 한다. 만약 수분 전달 특성이 좋지 않다면 피부 표면이 습해져 땀이 찬 듯한 불쾌감을 준다. 일반 면직물을 입고 운동을 하면 땀이 옷에 축축하게 배어, 여름에는 체온이 올라가 더 덥고 겨울에는 체온이 떨어져 더 춥게 만든다.

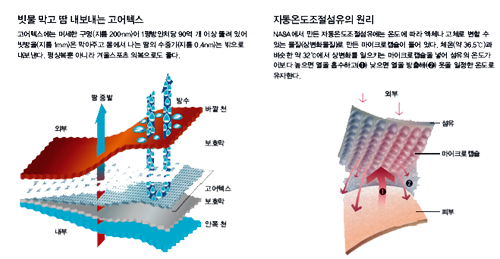

1969년 미국 고어앤어소시에이츠사의 윌버트 고어 박사가 개발한 고어텍스는 일반 방수용 천의 단점을 보완했다. 고어텍스에 뚫려 있는 미세한 구멍은 지름이 200nm(나노미터, 1nm=10-9m)로 빗방울(지름 1mm)보다 작고 수증기(지름 0.4nm)보다 커서, 외부의 물은 막아주고 몸에서 방출된 열은 바깥으로 날려 보내 옷의 습도를 낮출 수 있다. 구멍은 크기뿐 아니라 1평방인치(2.54cm×2.54cm)당 90억 개 이상 뚫려 있다는 점도 쾌적함을 준다. 이런 특성 때문에 고어텍스는 겨울스포츠를 위한 의복에도 적합하다.

옷이 쾌적함을 주기 위해 필요한 다른 요소가 바로 열 교환과 보온이다. 옷은 몸과 바깥 환경 사이에 열을 교환하는 일뿐 아니라 보온 작용으로 몸을 따뜻하게 유지하는 역할도 중요하다. 보온섬유는 몸에서 나는 열이 밖으로 나가는 일을 막아주거나 밖에서 열을 끌어들인다. 열이 밖으로 나가지 못하게 막는 섬유는 북극곰의 중공모, 즉 중심부가 비어 있는 털의 특성을 이용해 소재를 개발한 것이다. 보온성이 뛰어날 뿐 아니라 속이 비어 있기 때문에 가벼운 장점이 있다.

외부의 열을 가져오는 섬유는 상변화물질(PCM)을 이용한 자동 온도조절섬유다. PCM은 미국항공우주국(NASA)에서 발명한 소재인데, 물질이 얼고 녹을 때 발생하는 열에너지의 흡입과 방출 원리를 응용했다. 즉 물이 0℃를 경계로 열을 방출해 어는점에 가까워지거나 열을 흡수해 액체가 되는 원리를 활용한 것이다. 이 소재는 체온(약 36.5℃)과 비슷한 온도인 약 32℃에서 상변화를 일으키는 마이크로캡슐을 넣어 섬유의 온도가 이보다 높으면 녹으면서 열을 흡수하고, 낮으면 굳으면서 열을 방출해 옷을 일정한 온도로 유지한다.

최근 섬유 산업은 의류뿐 아니라 우주항공, 자동차, 전기전자, 환경, 보건·의료 같은 첨단산업분야로 범위가 더욱 넓어지고 있다. 빛에 반응하는 이산화티탄을 일반 섬유에 코팅해 햇볕을 쬐면 스스로 균을 죽이는 소재나 위생 관리, 수술 후 치료보조 등 의료용 목적으로 개발된 섬유가 그 예다. 섬유 재료와 섬유제조 기술의 혁신적인 발전 덕분이다. 앞으로 나노기술과 생명과학기술, 인터넷 기술과 융합해 다양한 기능을 하는 첨단 섬유의 등장을 기대해도 좋을 것이다.