4월의 봄날이다. 이번 봄에는 꽃이 만발한 길이든 신록이 푸르러지는 길이든 어디로든 걸어보는 건 어떨까. 철학자는 아니더라도 우리가 걷기의 매력에 푹 빠지지 말라는 법은 없다. 걷기는 누구나 어디서든 할 수 있는 가장 간단한 신체활동이니 말이다. 그러다 보면 문득 생각에 깊이 잠긴 자신을 발견하게 될 것이다. 어떤 이는 걷기 그 자체에 대해 여러 궁금증이 생길지도 모르겠다. 걷기에 관한 여러 궁금증에 대해 과학자들이 그동안 알아낸 사실을 여기 소개한다.

이족보행 진화는 에너지 절약 차원

걷기에 관해 궁금증이 생긴다면 그 첫 번째는 뭘까. 그건 아마도 ‘왜 인간은 두 다리로 똑바로 서서 걷는 걸까’라는 의문이다. 이것은 걷기에 관한 고전적 질문인데, 그동안 이를 풀고자 하는 과학자들이 많았다. 하지만 지금도 10가지가 넘는 가설이 난무할 정도로, 베일에 가려 있는 난제다.

걷기에 관해 궁금증이 생긴다면 그 첫 번째는 뭘까. 그건 아마도 ‘왜 인간은 두 다리로 똑바로 서서 걷는 걸까’라는 의문이다. 이것은 걷기에 관한 고전적 질문인데, 그동안 이를 풀고자 하는 과학자들이 많았다. 하지만 지금도 10가지가 넘는 가설이 난무할 정도로, 베일에 가려 있는 난제다.유력한 가설로는 몇 가지가 있다. 인류의 조상이 도구를 이용하거나 뭔가를 옮기기 위해 손을 자유롭게 쓰려다 보니 두 발로 걷게 됐다는 주장이 있다. 다음으로 밀림에 살던 조상들이 평원의 사바나로 생활공간을 옮기면서 햇빛에 노출되는 양을 줄이기 위해서라는 가설도 있다. 또 나무에 달린 열매를 잘 따기 위해 두 다리로 서서 다니게 됐다는 주장도 있다.

소수 의견이지만 단순히 에너지 소비를 줄이기 위해 진화했다는 설명이 있다. 이는 수십 년 전에 등장한 가설인데, 먹을거리가 부족하던 최악의 환경에서 직립보행을 통해 칼로리 소비를 줄임으로써 살아남을 수 있었다는 뜻이다.

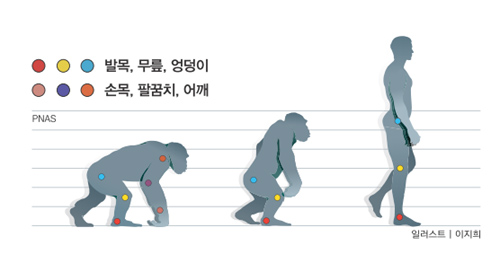

그런데 최근 이를 뒷받침하는 설득력 있는 연구 결과가 나왔다. 2007년 7월 미국 워싱턴대 인류학자 허만 폰처 교수는 사람과 침팬지를 이용해 이를 입증한 연구 결과를 미국립과학원회보(PNAS)에 소개했다.폰처 교수가 인간과의 비교대상으로 침팬지를 선택한 이유는 침팬지가 두 다리로 걷는 게 가능한 포유동물이기 때문이다. 침팬지는 평소 손과 발을 모두 이용해 ‘네 다리’로 움직인다. 하지만 훈련을 시키면 두 다리로 걸을 수 있다.

폰처 교수는 몸무게가 엇비슷한 인간과 침팬지를 러닝머신에서 동일한 거리를 걷도록 했다. 그리고 그동안 소비되는 에너지의 양을 측정했다. 사람은 1km를 걷는 동안 13kcal 정도를 소비한 반면, 침팬지는 두 다리로 걷게 했을 때 50kcal를, 네 다리로 걷게 했을 때 46kcal를 각각 소비하는 것으로 나타났다. 침팬지만 놓고 보면 두 다리로 걸으나 네 다리로 걸으나 에너지 소비는 별반 차이가 없다. 하지만 침팬지와 인간을 비교하면 인간이 에너지를 훨씬 적게 소비한다. 폰처 교수에 따르면 침팬지가 두 다리로 걸을 때 더 많은 에너지를 소비하는 이유는 구부러진 자세 때문이다. 관절에 걸리는 ‘토크(물체에 작용해 물체를 회전시키는 원인이 되는 물리량)’가 커서 에너지가 많이 손실된다고 한다.

반면 사람은 몸을 꼿꼿이 세우고 걷는다. 그 덕분에 관절과 근육에서 소모하는 에너지가 적다. 게다가 인간은 다리가 길다. 이 연구에 앞서 폰처 교수는 롱다리인 사람이 숏다리인 사람보다 걷는 데 에너지를 덜 소모한다는 결과를 발표해 화제를 모았다.

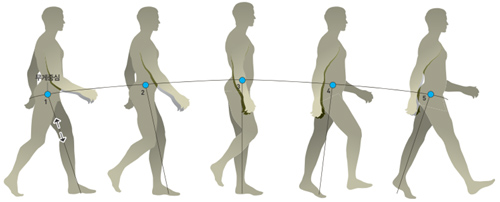

이처럼 몸을 곧게 세우고 긴 다리로 걷는 인간은 구부정한 자세에서 두 발로 걷는 침팬지보다 에너지를 덜 쓴다. 폰처 교수는 이를 근거로“사람이 직립보행하는 형태로 진화한 이유는 에너지 절약 차원”이라고 주장한다. 폰처 교수 주장의 사실 여부를 가리기는 힘들지만 사람이 두 발로 걷기 시작하면서 에너지 소모를 줄이려는 방향으로 진화했다는 부분은 어느 정도 일리가 있어 보인다. 또 다른 연구에서 확인됐기 때문이다. 사람의 독특한 걸음걸이가 다른 포유동물들과 비교했을 때 에너지 효율이 높다는 내용이다.

포유동물은 걸을 때 발이 땅에 어떻게 닿느냐에 따라 세 부류로 나뉜다. 우리 주변에서 흔히 보는 개나 고양이의 발바닥을 살펴보면 발톱과 그 바로 아래에 폭신한 부분이 보인다. 이들은 발톱 아래 폭신한 부분이 먼저 닿고 그 다음 발톱부분이 닿는다. 그래서 개나 고양이는 소리를 내지 않고 조용히 빠르게 움직일 수 있다. 이런 동물을 ‘지행동물(digitigrade)’이라고 한다. 반면 말이나 사슴처럼 발굽이 있는 경우는 이와 좀 다르다. 발 앞쪽에 있는 발굽이 땅에 닿는다. 이런 종류는‘유제동물(ungulate)’라고 한다.

포유동물은 걸을 때 발이 땅에 어떻게 닿느냐에 따라 세 부류로 나뉜다. 우리 주변에서 흔히 보는 개나 고양이의 발바닥을 살펴보면 발톱과 그 바로 아래에 폭신한 부분이 보인다. 이들은 발톱 아래 폭신한 부분이 먼저 닿고 그 다음 발톱부분이 닿는다. 그래서 개나 고양이는 소리를 내지 않고 조용히 빠르게 움직일 수 있다. 이런 동물을 ‘지행동물(digitigrade)’이라고 한다. 반면 말이나 사슴처럼 발굽이 있는 경우는 이와 좀 다르다. 발 앞쪽에 있는 발굽이 땅에 닿는다. 이런 종류는‘유제동물(ungulate)’라고 한다.그렇다면 사람은 어떻게 걸을까. 발뒤꿈치가 먼저 닿고 점점 앞으로 향하면서 발바닥이 전체적으로 땅에 닿으면서 걷는다. 하지만 이렇게 걷는 동물은 얼마 안 된다. 곰, 그리고 사람과 가까운 침팬지, 고릴라, 오랑우탄이 고작이다. 이들은‘척행동물(plantigrade)’로 분류된다. 그렇다면 척행동물이 이 같은 걸음걸이 방식을 갖게 된 원인은 무엇일까. 올해 2월 그에 대한 궁금증의 실마리가 풀렸다. 미국 유타대 생물학과 데이비드 캐리어 교수는 사람의 걸음걸이 방식이 에너지 소모를 적게 한다는 실험 결과를 ‘실험생물학저널’에 발표했다.

연구팀은 실험대상자 27명을 대상으로, 3가지 서로 다른 방식으로 걸어보도록 주문했다. 첫 번째 그룹은 고양이처럼 걷도록 했고, 두 번째 그룹은 말처럼 발끝으로 걷게 했다. 마지막 그룹에게는 평소 때처럼 걷게 했다. 그리고 동일한 거리를 갔을 때 에너지 소비량이 어떤지를 측정했다. 실험 결과 평소와 같이 걸었던 세 번째 그룹이 가장 적은 에너지를 소비한 것으로 나타났다.

고양이처럼 대부분의 포유류가 걷는 방식을 따라 한 그룹이 그 뒤를 이었다. 사람처럼 걸었을 때보다 50% 더 많은 칼로리를 소비했다. 말처럼 발끝으로 걸었을 때는 무려 83%나 더 많은 칼로리가 들었다. 연구팀은 한 가지 재미있는 사실을 알아냈다. 같은 방식으로 걷지 않고 달릴 경우 에너지 소모량에 차이가 없다는 점이다. 발뒤꿈치부터 내딛는 걸음걸이는 걸었을 때에만 유리한 방식인 셈이다. 캐리어 교수는 “이 결과는 인간이 걷기에 최적인 동물임을 보여준다”고 설명했다. 그는 “농업이 발달하기 전 수렵과 채집을 통해 먹을거리를 구하던 초기 인류는 장거리의 떠돌이 생활을 하면서 효율적으로 걸음걸이를 갖도록 진화했다”고 설명했다.

교통이 발달해 걷기를 별로 하지 않는 오늘날에는 그런 효율적인 걸음걸이는 별로 득이 되지 않는다. 오히려 비효율적인 걷기가 필요한 세상이다. 걷기를 하면서 다이어트 효과를 최대로 보고 싶다면 발끝으로 걸어야 하는 것이다. 보기에 우스꽝스럽고 걷기에 불편하겠지만 보통 걸음보다 2배 정도나 에너지를 더 소비할 수 있으니 말이다.

아프리카 여인은 효율적인 역진자 운동한다

불과 30~40년 전만 해도 무거운 짐을 머리에 이고 수십 리 산길을 거뜬히 오가는 시골 아낙의 모습은 낯설지 않았다. 교통이 발달한 지금은 그런 모습을 쉽사리 보기는 힘들어졌지만 여전히 하루하루 삶을 이어가기 위해 매일 장시간 걸어야 하는 사람들은 있다. 아프리카만 해도 여전히 땔감과 식량, 그리고 물을 구하러 하루에도 몇 시간씩 발품을 팔아야 한다. 심한 경우 하루 8시간 정도 무거운 짐을 지고 걷는 경우도 있다. 그것도 연약한 여성들이 주로 담당한다.

불과 30~40년 전만 해도 무거운 짐을 머리에 이고 수십 리 산길을 거뜬히 오가는 시골 아낙의 모습은 낯설지 않았다. 교통이 발달한 지금은 그런 모습을 쉽사리 보기는 힘들어졌지만 여전히 하루하루 삶을 이어가기 위해 매일 장시간 걸어야 하는 사람들은 있다. 아프리카만 해도 여전히 땔감과 식량, 그리고 물을 구하러 하루에도 몇 시간씩 발품을 팔아야 한다. 심한 경우 하루 8시간 정도 무거운 짐을 지고 걷는 경우도 있다. 그것도 연약한 여성들이 주로 담당한다.아프리카의 여성은 어떻게 그 무거운 짐을 지고 먼 길을 오가는 것일까. 벨기에 루베인대의 저명한 생리학자인 노먼 헤글룬트 교수는 이 문제를 풀기 위해 20년이 넘는 세월을 투자했다. 1977년 당시 미국 하버드대 대학원을 다니던 그는 아프리카에 사는 코끼리와 기린의 에너지 소비량을 알아보기 위해 러닝머신과 에너지 소비량 측정 장치를 들고 케냐를 방문했다. 하지만 그의 눈에 먼저 들어온 연구 대상은 무거운 짐을 지고 수십km를 주파하는 아프리카 여성들이었다.

그는 아프리카 여성의 머리 위에 짐을 지우고선 그들이 걷는 동안 소비하는 에너지양을 측정했다. 실험에 응한 여성들은 머리에 10kg의 짐을 이고 러닝머신에서 일정한 속도로 걸었다. 결과는 놀라웠다. 이들 여성들이 대부분 짐을 들지 않았을 때와 비슷한 수준의 에너지를 소비한 것. 헤글룬트 교수는 아프리카 여성들이 자기 몸무게의 20% 수준까지 아무 힘을 들이지 않고 걷는다는 사실을 알아냈다.

다시 학교로 돌아온 그는 일반인을 대상으로 동일한 실험을 수행했다. 보통 사람들은 달랐다. 일반인은 머리에 가벼운 헬멧만 써도 에너지 소비가 늘어난 것. 훗날 자료를 조사하면서 헤글룬트 교수는 아프리카 여성의 슈퍼 파워에 놀랐다. 짐을 나를 때 혹독한 훈련을 거친 군인들보다 더 적은 에너지를 소모한 것이다. 이런 놀라운 능력은 어디서 나오는 걸까. 헤글룬트 교수가 이를 알아내기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 처음에는 그들에게 특별한 유전자가 있거나, 목 근육이 특별히 발달했기 때문일 것으로 추정했다.

하지만 시간이 흘러 여러 지역의 사람을 더 분석한 결과들이 나오자 아프리카 여성만의 특징이 아니라는 사실을 알게 됐다. 헤글룬트 교수는 돌파구를 찾기 위해 걸음 연구로 유명한 이탈리아 밀라노대의 지오바니 카바냐 교수에게 도움을 청했다. 카바냐 교수는 사람이 걷는 원리를 역진자 운동으로 설명한 것으로 유명하다. 우리의 걸음걸이가 시계추가 왔다 갔다 하는 진자운동을 거꾸로 뒤집어 놓은 역진자의 움직임과 비슷하다는 이론이다.

헤글룬트 교수와 카바냐 교수는 아프리카 여성의 걸음걸이 원리를 2002년에서야 비로소 풀었다. 헤글룬트 교수가 연구를 시작한 지 25년, 그들의 공동 연구가 시작된 지 20년의 세월이 흐른 뒤였다. 비밀은 바로 역진자 운동의 효율에 있었다. 아프리카 여성의 경우 보통 사람보다 에너지 소비가 적은 역진자 운동을 한다는 뜻이다.

진자 운동은 운동에너지와 위치에너지가 서로 맞바뀌며 이뤄진다. 진자가 올라가면서 위치에너지가 높아지면 그만큼 운동에너지가 줄어든다. 그러다 진자가 다시 내려올 때는 위치에너지가 줄어들면서 그 차이가 운동에너지로 바뀌는 것이다. 하지만 인간의 진자운동은 이런 전환이 잘 이뤄지는 편은 아니다. 대개 에너지의 65%만이 보존될 뿐이다.

하지만 아프리카 여성은 에너지 전환율이 80%에 가까운 것으로 드러났다. 두 교수는 아프리카 여성이 짐을 들었을 때의 움직임을 면밀히 조사했다. 그리고 일반인과의 차이를 알아냈다. 보통 사람은 몸이 역진자 운동에 적응을 하느라 위치에너지가 곧바로 운동에너지로, 그리고 운동에너지가 곧바로 위치에너지로 전환되지 않는다. 그래서 역진자 운동의 효율이 낮다. 특히 한쪽 발로 땅을 디디고, 다른 한 발이 그 옆을 지나는 순간(위치에너지가 가장 클 때)에 운동에너지로 전환되는 데 시간이 더 걸린다.

두 교수의 연구에 따르면 보통 사람은 전환에 15ms(밀리초, 1000분의 1초) 걸리는 것으로 나타났다. 반면 아프리카 여성은 10ms 이하로 짧았다. 빨리 전환함으로써 에너지 손실을 줄일 수 있었던 셈이다.이상하게도 아프리카 여성들 역시 짐이 없을 때는 평범한 사람으로 돌아온다. 보통 사람처럼 비효율적인 역진자 운동을 하는 것이다. 그들은 짐을 머리에 지는 순간 몸이 효율적인 진자운동을 하도록 배어 있는 것이다.

지구에서 적정 속도는 시속 5~6km

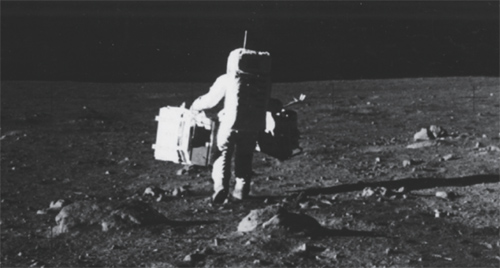

카바냐 교수가 걷기 연구를 시작한 건 1969년 아폴로 11호가 달에 착륙하기 훨씬 전이다.

1961년 미국의 케네디 대통령이 “우리는 10년 안에 달에 착륙하겠다”고 연설했을 때 카바냐 교수는 궁금증이 하나 생겼다. 사람이 달에서 걷는다면 지구에서와는 어떻게 다를까 하는 물음이다. 1964년 카바냐 교수는 달에서 사람은 지구에서처럼 평범하게 걷지 못할 것이라고 예측했다. 그리고 그의 예언은 아폴로 11호가 착륙해 인류가 최초로 달을 밟았을 때 사실로 밝혀졌다. 중력이 지구의 6분의 1인 달 표면을 뒤뚱뒤뚱 걸어가는 우주비행사들의 모습은 이를 증명했다.

카바냐 교수의 궁금증은 여기서 끝이 아니었다. 1998년 6월 ‘네이처’에 화성에서 사람이 걸음을 걷는 모양새를 예측한 연구를 발표했다. 화성의 중력은 지구의 0.4배 정도밖에 안 된다. 이 논문에 따르면 중력이 지구보다 약한 화성에서는 걸음 속도가 느리다.

지구에서 최적의 속도가 시속 5.5km이라면 화성에서는 시속 3.4km로 줄어든다. 반면 중력이 지구의 1.5배인 행성이라면 이상적인 속도가 시속 7km로 늘어난다.이런 결론은 그가 세운 역진자 운동이론에 바탕을 두고 있다. 진자운동은 운동에너지(1/2mv²)가 위치에너지(mgh)로, 그리고 위치에너지가 다시 운동에너지로 바뀌면서 나타난다. 그렇다면 중력이 달라지면 어떻게 될까. 질량 m은 양쪽 에너지 식에 모두 하나씩 있기 때문에 효과가 상쇄된다. 하지만 g 값은 진자운동에 영향을 미칠 수밖에 없다.

중력이 작으면 그만큼 밑에서 잡아당기는 힘이 작기 때문에 다시 내려오는 데 걸리는 시간이 길어진다. 반면 중력이 크면 밑에서 잡아당기는 힘이 커지기 때문에 올라가면 금방 다시 내려와야 한다. 중력이 작은 행성에서는 걸음이 느려지지만 중력이 큰 행성에서는 반대로 걸음이 더 빨라지는 것이다.

2000년대 초, 카바냐 교수는 실제로 그런지를 확인하기 위해 유럽우주국(ESA)의 무중력 비행기 에어버스 A300에 직접 탑승했다. 걷기 연구의 동반자인 헤글룬트 교수도 동승했다. 비행기에 탑승한 카바냐 교수는 추를 하나 들고 있었다. 무중력 비행기가 중력의 값을 인위적으로 바꿔줄 때 진자 운동이 어떻게 되는지를 확인하기 위해서다. 헤글룬트 교수도 몸소 무중력 비행기 안을 걸었다. 이 같은 간접 경험을 통해 두 과학자는 “지구보다 중력이 낮은 화성에서는 걸음이 매우 우아할 것”이라고 설명했다.

| |

| |

|

| |

| |

|

인간이 다른 동물과 구분되는 가장 큰 특징을 꼽으라면 똑바로 서서 두 다리로 걷는 것. 또 유달리 큰 뇌가 떠오를 것이다. 하지만 큰 엉덩이도 그중 하나다. 인간은 우리와 비슷한 유인원보다 큰 엉덩이를 갖고 있다. 유인원의 경우 엉덩이 근육(대둔근)이 엉덩이뼈에 보잘 것 없이 작게 붙어 있다. 이런 엉덩이는 나무를 타는 데 좋지만 오랫동안 서 있기에는 좋지 않다. 반면 사람은 두껍고 단단한 엉덩이 근육이 유인원보다 높은 곳에 붙어 있다. 이런 엉덩이는 우리가 서 있거나 걸을 때 안정감을 준다.

인간이 다른 동물과 구분되는 가장 큰 특징을 꼽으라면 똑바로 서서 두 다리로 걷는 것. 또 유달리 큰 뇌가 떠오를 것이다. 하지만 큰 엉덩이도 그중 하나다. 인간은 우리와 비슷한 유인원보다 큰 엉덩이를 갖고 있다. 유인원의 경우 엉덩이 근육(대둔근)이 엉덩이뼈에 보잘 것 없이 작게 붙어 있다. 이런 엉덩이는 나무를 타는 데 좋지만 오랫동안 서 있기에는 좋지 않다. 반면 사람은 두껍고 단단한 엉덩이 근육이 유인원보다 높은 곳에 붙어 있다. 이런 엉덩이는 우리가 서 있거나 걸을 때 안정감을 준다.