뚝딱뚝딱, 쾅쾅…. 서울 지하철 4호선 수유역에서 내려 10분 정도 버스를 타고 도착한 곳은 H 신학대다. 그곳에 한창 예배당을 짓고 있는데, 예배당 한쪽에서는 3층 천장까지 닿을 만큼 벽 전체를 가득 채우는 악기를 들여놓고 있다. 바로 파이프오르간이다. 오래된 성당에서도 볼 수 있는 파이프오르간은 건반악기의 시초라고 한다. 마침 올해는 건반악기의 막내 격인 피아노가 태어난 지 300년 되는 해. 거대한 파이프오르간을 올려다보며 저 악기에서 어떻게 피아노가 탄생했을까 문뜩 궁금해졌다.

뚝딱뚝딱, 쾅쾅…. 서울 지하철 4호선 수유역에서 내려 10분 정도 버스를 타고 도착한 곳은 H 신학대다. 그곳에 한창 예배당을 짓고 있는데, 예배당 한쪽에서는 3층 천장까지 닿을 만큼 벽 전체를 가득 채우는 악기를 들여놓고 있다. 바로 파이프오르간이다. 오래된 성당에서도 볼 수 있는 파이프오르간은 건반악기의 시초라고 한다. 마침 올해는 건반악기의 막내 격인 피아노가 태어난 지 300년 되는 해. 거대한 파이프오르간을 올려다보며 저 악기에서 어떻게 피아노가 탄생했을까 문뜩 궁금해졌다.파이프오르간의 시초는 물 오르간

아직까지 예배당은 완성되지 않아 파이프오르간(이하 오르간)을‘건설’하고 있는 현장까지 접근하는 데 힘이 들었다. 날리는 먼지 때문에 코와 입을 막고 철근과 벽돌을 잇달아 넘어 도착하니 오르간은 멀리서 볼 때보다 더 거대해 보였다. 가운데에 건반이 있는 걸 보니 오르간이 확실한데, 눌러 보니 아무 소리도 나지 않았다.

“아직 파이프를 끼우지 않아서 그래요. 피아노에서 연주는 건반으로 해도 소리는 안에 들어 있는 현에서 나는 것처럼 오르간도 소리를 내는 기관인 파이프가 있어야 합니다.”

안자헌 오르간제작 마이스터가 오르간에 걸쳐 있는 사다리에서 내려오며 말했다. 그는 오스트리아에서 온 오르간 제작기술자들과 함께 이곳에서 오르간을 설치하고 있는 중이었다.

안자헌 오르간제작 마이스터가 오르간에 걸쳐 있는 사다리에서 내려오며 말했다. 그는 오스트리아에서 온 오르간 제작기술자들과 함께 이곳에서 오르간을 설치하고 있는 중이었다.오르간 안에 들어 있는 파이프의 개수는 악기마다 다르다. 세계에서 가장 큰 오르간인 미국 필라델피아 워너메이커의 오르간은 파이프가 약 3만 5000개나 들어 있어 각기 다른 소리(음색)를 374개나 낼 수 있다. 동양에서 가장 큰 오르간은 서울 종로 세종문화회관에 있는데, 파이프 개수가 8000개를 넘을 정도로 으리으리하다.

오르간은 파이프마다 내는 소리가 다르며 한 악기에 많은 파이프가 들어가기 때문에 음끼리 조화를 이루는 일이 가장 중요하다. 그래서 여러음을 울려 하나처럼 합치는‘공명통’에 해당하는 건물의 크기도 중요하다.

안 마이스터는“오르간을 설치하기 위해서는 건물을 설계하는 단계에서부터 오르간이 들어갈 위치와 크기를 미리 설계에 반영하는 것이 중요하다”며 “오르간을 연주할 때 건물 공간에서 2.5~3초 동안의 잔향을 만들어야 악기 소리가 풍부해지기 때문”이라고 설명했다. 물론 건물을 지은 뒤 그 공간에서 알맞은 잔향이 생기도록 고려해 오르간을 제작하고 설치하는 경우도 있단다.

안 마이스터는“오르간을 설치하기 위해서는 건물을 설계하는 단계에서부터 오르간이 들어갈 위치와 크기를 미리 설계에 반영하는 것이 중요하다”며 “오르간을 연주할 때 건물 공간에서 2.5~3초 동안의 잔향을 만들어야 악기 소리가 풍부해지기 때문”이라고 설명했다. 물론 건물을 지은 뒤 그 공간에서 알맞은 잔향이 생기도록 고려해 오르간을 제작하고 설치하는 경우도 있단다.그는“오르간은 2000여 년 전에 만들어진 악기로 건반악기들의 시초”라고 말했다. 흔히 볼 수 있는 피아노와 오르간은 어떻게 다를까. 그는 “피아노는 현을 때려서 소리를 만들고 오르간은 파이프에 바람을 불어 넣어 파이프 안에서 공기를 진동시켜 소리를 만든다”고 설명했다.

피아노의 건반은 지렛대의 원리를 이용해 솜 망치(해머)로 현을 두드린다. 피아노의 현은 저음을 내는 부분은 1줄, 중음을 내는 부분은 2줄, 그리고 고음을 내는 부분은 3줄로 돼 있다. 고음을 내는 부분으로 갈수록 현이 가늘어져 저음을 내는 부분에 비해 음량이 적어지기 때문에 이를 막기 위해 고음을 내는 부분은 현이 3줄이 된다. 피아노는 건반에서 손을 떼면 진동차단장치가 현으로 내려와 모든 소리가 멈춘다.

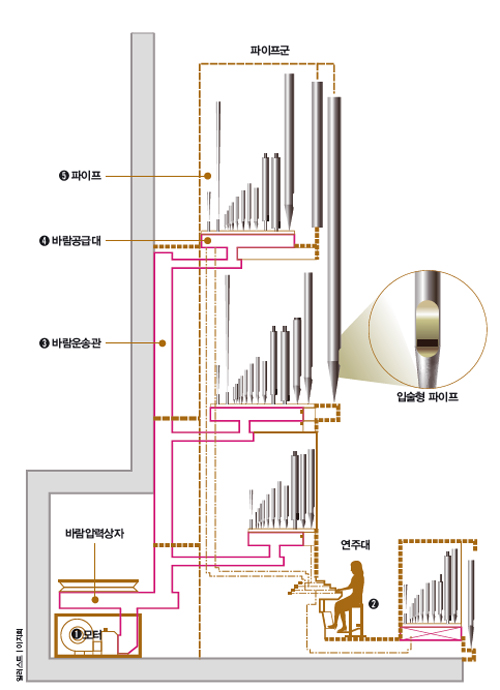

반면 오르간은 건반이 연결대를 통해 바람공급대 안에 있는 음정밸브와 이어져 있다. 모터에서 만들어진 바람은 운송관을 통해 바람공급대로 들어가 저장되고, 연주자가 건반을 누르면 음정밸브가 열리면서 저장돼 있던 바람이 해당하는 파이프로 이동한다. 결국 바람이 파이프를 지나면서 소리가 난다.

반면 오르간은 건반이 연결대를 통해 바람공급대 안에 있는 음정밸브와 이어져 있다. 모터에서 만들어진 바람은 운송관을 통해 바람공급대로 들어가 저장되고, 연주자가 건반을 누르면 음정밸브가 열리면서 저장돼 있던 바람이 해당하는 파이프로 이동한다. 결국 바람이 파이프를 지나면서 소리가 난다.오르간은 기원전 246년쯤 이집트의 기계

기술자 크테시비오스가 제작했다고 알려져있다. 당시 그가 만든 오르간을‘물 오르간’이란 뜻의 히드라울리스(Hydraulis)라고 불렀는데, 피스톤으로 바람을 만들고 물의 힘으로 일정한 공기 압력을 유지해 관으로 보냈다. 전문가들은 오보에처럼 리드(입으로 불어 소리를 내는 데 쓰는 얇은 진동판)가 두 개 이상 들어 있어 불기 어려운 악기를 쉽게 연주하는 방법을 모색하다가 히드라울리스를 만들었다고 추측한다.

61개 건반과 다양한 합금 파이프의 조화

오르간은 바로 앞에 피아노 건반과 닮은 손 건반이 있고 그 아래 발로 밟는 건반이 있다. 손 건반에는 건반이 54~61개(5옥타브)이며 커다란 오르간에는 손 건반이 3층 이상이다. 손 건반 양편에는 음색을 선택할 수 있는 음색봉이 있는데, 음색봉마다 각기 다른 음색을 나타낸다. 또 오르간에는 건반 수만큼의 파이프가 있다. 건반 수가 61개인 오르간이라면 음색마다 파이프 61개가 대응되는 셈이다.

건반 위로 머리를 들어 바라보니 2~3층 천장에도 닿을 만큼 길쭉한 파이프가 여러 개 꽂혀 있다. 번쩍번쩍 은색 빛이 나는 파이프는 대충 보기에도 길이가 2m가 넘는다. 오르간 내부로 들어가 직접 들여다보기로 했다.

뒤편으로 들어가자마자 눈에 띄는 건 커다란 나무상자다. 안 마이스터는“이 상자는 바람을 일으키는 모터가 들어 있는 바람압력상자이며 여기서 생긴 바람은 운송관을 통해 바람공급대로 보내진다”고 설명했다.

사람이 직접 펌프질을 해 바람을 만들던 과거에 비하면 전기를 이용해 바람을 만들 수 있으니 훨씬 편한 셈이다. 그러나 그냥 건반을 누르면 소리가 나지 않는다. 오르간은 연주하기 전에 음색을 선택하는데, 파이프에 따라 낼 수 있는 음색과 음 높낮이가 달라지기 때문이다. 도레미파솔라시도 같은 음계는 파이프의 길이에 따라 다르다. 즉 파이프가 길수록 저음, 짧을수록 고음을 낸다. 가장 긴 파이프는 11m 정도이고 가장 짧은 파이프는 7~8mm밖에 되지 않는다.

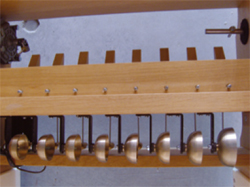

사람이 직접 펌프질을 해 바람을 만들던 과거에 비하면 전기를 이용해 바람을 만들 수 있으니 훨씬 편한 셈이다. 그러나 그냥 건반을 누르면 소리가 나지 않는다. 오르간은 연주하기 전에 음색을 선택하는데, 파이프에 따라 낼 수 있는 음색과 음 높낮이가 달라지기 때문이다. 도레미파솔라시도 같은 음계는 파이프의 길이에 따라 다르다. 즉 파이프가 길수록 저음, 짧을수록 고음을 낸다. 가장 긴 파이프는 11m 정도이고 가장 짧은 파이프는 7~8mm밖에 되지 않는다.건반 좌우에는 여러 개의 음색봉이 달려 있다. 문 손잡이처럼 생긴 음색봉을 뽑으면 닫혀 있던 바람 통로가 열린다. 즉 오르간의 소리를 내려면 원하는 음색봉을 뽑아 해당 파이프에 바람이 지나가도록 하고, 건반을 눌러 건반에 해당하는 음정밸브를 연다. 어느 음색봉을 뽑느냐에 따라 밝고 명랑한 프린지팔(Prinzipal), 플루트 같은 관악기 소리, 비올라 같은 현악기 소리 등을 낼 수 있다. 건반을 누르면 연결대가 움직이면서 바람공급대의 음정밸브가 열리고 닫힌다.

오르간 옆에는 아직 꽂다 만 파이프들이 쌓여 있었다. 한쪽에는 나무로 만든 기다란 관도 있었는데, 이것들도 물론 파이프다. 그는 “파이프를 만드는 재료는 대개 ‘오르간 금속’으로 알려진 납과 주석의 합금이며, 그 외에 나무를 쓰기도 한다”며 “디자인상 예쁜 악기를 만들기 위해 바깥쪽은 주로 주석이 많이 섞인 금속파이프들을 배치한다”고 설명했다.

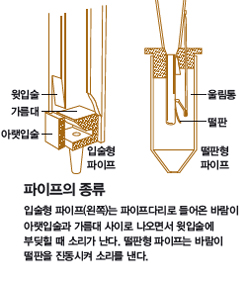

파이프는 구조에 따라 입술형 파이프와 떨판형 파이프로 나뉜다. 입술형 파이프는 소리를 내는 원리가 플루트, 트럼펫과 비슷하다. 파이프다리를 통해 바람이 들어가는데, 아랫입술과 가름대 틈을 통해 나오는 바람이 윗입술의 모서리에 부딪칠 때 미세한 파열음이 생긴다. 파이프 안쪽의 공기를 진동시켜 소리를 내는 셈이다.

파이프는 구조에 따라 입술형 파이프와 떨판형 파이프로 나뉜다. 입술형 파이프는 소리를 내는 원리가 플루트, 트럼펫과 비슷하다. 파이프다리를 통해 바람이 들어가는데, 아랫입술과 가름대 틈을 통해 나오는 바람이 윗입술의 모서리에 부딪칠 때 미세한 파열음이 생긴다. 파이프 안쪽의 공기를 진동시켜 소리를 내는 셈이다.입술형 파이프는 다시 몸통이 열려 있는 열린식 파이프와 몸통 끝부분이 막혀 있는 막힌식 파이프로 구별된다. 떨판형 파이프는 리드가 있는 악기인 클라리넷, 오보에와 비슷한 원리로 소리를 낸다. 바람이 지나갈 때 황동으로 만든 얇고 기다란 떨판이 진동해 미세한 소리가 생기고, 이 소리는 울림통을 지나면서 풍부한 배음을 만든다.

전자피아노‘손맛’살린 비결

전자피아노‘손맛’살린 비결건반을 이용해 연주한다는 점에서 피아노와 오르간은 분명 닮았다. 하지만 탄생한 지 2000년이 넘는 오르간에 비해 피아노는 만들어진 지 불과 300년밖에 되지 않았다. 그렇다면 피아노의 탄생에 직접적으로 영향을 끼친 악기는 무엇일까. 전문가들은 “16세기에 만들어진 클라비코드와 하프시코드가 피아노의 전신”이라고 말했다.

클라비코드는 16세기부터 18세기 초까지 스페인, 독일 등지에서 유행했던 악기로 최초의 건반현악기다. 가로 150cm, 세로 50cm의 아담한 크기로 피아노보다 약간 작다. 건반을 누르면 지렛대가 움직이면서 그 끝에 붙어 있는 놋쇠막대(탄젠트)가 현을 아래에서 위로 올리면서 필요한 음 높이를 만든다. 동시에 가볍게 현을 때리면서 진동을 일으켜 소리를 낸다. 현의 길이에 따라 각각 음이 정해져 있는 피아노와 다르지만, 현을 때린다는 공통점이 있어서 연주 방법에 따라 음을 여리게 또는 세게 낼 수 있다. 바흐가 평균율 클라비어곡집을 낼 정도로 음악가들에게 사랑받았던 악기였으나 음량이 작다는 단점 때문에 수명이 짧았다.

클라비코드보다 약간 늦게 태어난 하프시코드는 16~18세기 때 프랑스와 영국 등지에서 유행했다. 흔히 쳄발로라고 불리는데, 크기는 클라비코드처럼 피아노보다 약간 작고 ‘챙챙’ 소리가 나는 특징이 있다. 부드럽고 낭만적인 피아노나 클라비코드 소리와 달리 하프시코드의 음이 떨리는 이유는 현을 이용하는 방식이 다르기 때문이다. 하프시코드 건반 끝에는 가죽이나 새 깃대로 만든 도구(플렉트럼)가 있어 현을 튕긴다. 그래서 하프시코드 소리는 기타에서 나는 고음 같다.

클라비코드보다 약간 늦게 태어난 하프시코드는 16~18세기 때 프랑스와 영국 등지에서 유행했다. 흔히 쳄발로라고 불리는데, 크기는 클라비코드처럼 피아노보다 약간 작고 ‘챙챙’ 소리가 나는 특징이 있다. 부드럽고 낭만적인 피아노나 클라비코드 소리와 달리 하프시코드의 음이 떨리는 이유는 현을 이용하는 방식이 다르기 때문이다. 하프시코드 건반 끝에는 가죽이나 새 깃대로 만든 도구(플렉트럼)가 있어 현을 튕긴다. 그래서 하프시코드 소리는 기타에서 나는 고음 같다.클라비코드와 하프시코드는 200년 가까이 사랑을 받았지만 1709년 이탈리아의 파르톨로메오 크리스토포리가 피아노를 발명하면서 점차 사라졌다. 피아노는 음량이 풍부할 뿐 아니라 여운이 길며, 여린 음과 센 음을 마음대로 낼 수 있다는 장점이 있다. 피아노가 300년이 지난 지금까지도 사랑받는 이유다.

디지털 시대에 들어선 뒤, 피아노도 전자악기로 거듭나고 있다. 그 예가 전자발진기를 이용해 온갖 음을 자유로이 합성할 수 있어 각종 악기의 음색을 따라할 수 있는 신시사이저다. 1950년대에 탄생한 신시사이저는 피아노와 마찬가지로 건반을 이용해 연주하지만 설정에 따라 피아노 소리뿐 아니라 바이올린, 하프 같은 현악기 소리, 클라리넷, 호른 같은 관악기 소리부터 드럼 소리, 천둥 소리, 헬리콥터 소리, 심지어 사람 목소리까지 낼 수 있다.

디지털 시대에 들어선 뒤, 피아노도 전자악기로 거듭나고 있다. 그 예가 전자발진기를 이용해 온갖 음을 자유로이 합성할 수 있어 각종 악기의 음색을 따라할 수 있는 신시사이저다. 1950년대에 탄생한 신시사이저는 피아노와 마찬가지로 건반을 이용해 연주하지만 설정에 따라 피아노 소리뿐 아니라 바이올린, 하프 같은 현악기 소리, 클라리넷, 호른 같은 관악기 소리부터 드럼 소리, 천둥 소리, 헬리콥터 소리, 심지어 사람 목소리까지 낼 수 있다.신시사이저를 비롯한 전자건반악기를 쳐 본 사람이라면 건반을 누를 때 생각보다 덜 부드럽다고 느꼈을 것이다. 피아노 건반은 손가락을 떼자마자 건반이 올라오는 것이 아니라 손가락을 뗀 뒤 건반이 짧은 순간 내려가 있다가 다시 제자리로 돌아오는 느낌을 준다. 그래서 그 느낌을 살리기 위해 전자피아노 건반 뒤에는 작은 쇠뭉치가 붙어 있어 손가락에 무게감을 준다.

전자오르간의 경우도 오르간을 연주하는 느낌이 살아 있다. 안 마이스터는 “바람을 이용해 연주하는 오르간은 건반을 누를 때 바람이 들어가는 느낌이 전해진다”며 “전자오르간 건반 끝에는 자석을 붙여 건반을 누를 때 밸브가 열리며 공기가 지나가는 느낌이 들도록 만든다”고 설명했다. 태어난 지 2000년 이상이나 지난 오르간과 300살 된 그의 손자 피아노는 아름다운 음색과 풍부한 음량으로 오랫동안 사랑받고 있으며, 디지털 시대에도 굴하지 않고 아날로그적 느낌을 살린 ‘디지로그’ 악기로 다시 태어나고 있다.