쑥스러운 듯 머리를 긁적이며 최지범 군이 거실로 들어왔다. 수능 99일 전. 뒤처진 과목을 만회하기에 더없이 좋은 여름방학이다. 고등학교 3학년 수험생의 금쪽같은 시간을 빼앗기가 조금 미안하다.

쑥스러운 듯 머리를 긁적이며 최지범 군이 거실로 들어왔다. 수능 99일 전. 뒤처진 과목을 만회하기에 더없이 좋은 여름방학이다. 고등학교 3학년 수험생의 금쪽같은 시간을 빼앗기가 조금 미안하다.책 얘기부터 물었다. 그가 쓴 ‘물리학의 산맥’은 출판된 지 2달 만에 2쇄를 찍으며 조금씩 입소문이 나는 중이다. 고등학생이 물리교양서를 썼다는 이유만으로도 눈에 띄기에 충분하다. 무슨 생각으로 책을 쓸 맘을 먹었을까.

그는 “너무 쉽지도 어렵지도 않아서 또래가 부담 없이 읽을 수 있는 책이 필요해 보였다”고 말했다. 중학교 때 서점에 자주 가면서 그에겐 불만이 하나 생겼다. 자연과학 코너에 있는 물리교양서들은 너무 쉽거나 전문적인 수준을 갖춰야 읽을 수 있을 정도로 너무 어려운, 두 부류밖에 없었다.

2005년 9월 7일 밤 10시 30분. 최 군은 노트북을 펴고 글을 써내려가기 시작했다. 1시간 만에 10장을 채웠다. 세달 뒤, 그는 고전물리학부터 현대물리학, 카오스와 프랙탈 이론까지 ‘물리학의 산’ 7개를 넘는 긴 여정을 A4 용지 250장에 담았다. 그의 나이 열다섯, 중학교 3학년이었다.

그는 “‘블루백스’ 같은 책을 쓰고 싶었다”고 말했다. ‘블루백스’(Blue Backs)는 일본에서 나온 과학문고판 시리즈로 2000년대 초반까지 한국에도 번역돼 인기를 끌었지만 지금은 절판됐다.

중학교 2학년 때 그는 학교 도서실에 틀어박혀 참고서 대신 중고 서점에서 사 모은 ‘블루백스’를 탐독했다. 그의 나이보다 더 먹은 ‘과학동아’ 수십 권도 중고 서점을 뒤져 손에 넣었다. 책을 쓰면서 벽에 부딪힐 때마다 이들은 좋은 ‘해설서’가 됐다.

자신의 책에 몇 점이나 줄 수 있을까. 그는 “책이 100% 만족스럽지는 않다”며 냉정하게 말했다. 책을 읽을 때마다 빈 구석이 자꾸 눈에 보인단다. 그래도 “4장은 마음에 든다”며 “창의적으로 표현한 내용이 많다”고 평했다.

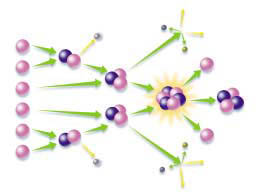

4장은 천체물리학을 다룬 부분. 그는 물리학 중에서도 천체물리학을 가장 좋아한다. 어머니 김혜영 동작고 교사는 “지범이를 가졌을 때 유명한 천체물리학자인 스티븐 호킹이 방한해 남산에 강연을 들으러 갔었다”며 “재미있는 우연”이라고 웃었다.

화이트보드가 아이디어 창고

전문가의 평은 후한 편이다. 이화여대 과학교육과(물리교육전공) 김성원 교수는 “물리학의 산을 넘는다는 개념을 스스로 생각했다는 점은 참신하다”며 “관심 있는 분야의 자료를 모으고 한 권의 책으로 만들어내는 적극적이고 능동적인 자세는 칭찬할 만하다”고 총평했다.

전문가의 평은 후한 편이다. 이화여대 과학교육과(물리교육전공) 김성원 교수는 “물리학의 산을 넘는다는 개념을 스스로 생각했다는 점은 참신하다”며 “관심 있는 분야의 자료를 모으고 한 권의 책으로 만들어내는 적극적이고 능동적인 자세는 칭찬할 만하다”고 총평했다.애정 어린 조언도 덧붙였다. 김 교수는 “물리를 비롯한 자연과학은 경험에서 우러난 통찰력이 매우 중요하다”며 “대학에 진학해 좀 더 깊이 있게 공부한 뒤 지금보다 더 훌륭한 책을 쓰길 바란다”고 말했다.

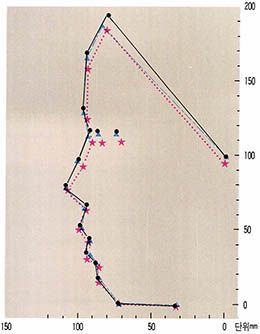

최 군은 대학에서 천체물리학을 전공하고 연구를 계속해 노벨물리학상에도 도전할 뜻을 비쳤다. 책도 계속 쓸 생각이다. 다작(多作)보다는 한 문장 한 문장 심혈을 기울여 깊이 있는 글을 쓰고 싶단다. ‘꺼리’는 많다. 공부방 한쪽 벽면을 꽉 채우고 있는 화이트보드에는 최 군만 알 수 있는 각종 물리 이론과 공식이 암호처럼 빼곡하게 적혀 있다.

‘첫 술에 배부를 수 없다’는 사실을 그는 너무 잘 안다. 몇 년 뒤 ‘내가 이런 책을 썼었나’ 얼굴을 붉힐지도 모른다. 하지만 ‘시작이 반’이라는 사실도 그는 너무 잘 안다. “어려운 물리를 가장 간단하게, 그 이치를 이해할 수 있도록 구성했다”고 한다. 그와 함께 ‘물리학의 산’을 한 고개씩 넘는 재미를 느껴보는 것은 어떨까.