내 이름은 피닉스. 화성에서 물을 찾는 임무를 맡은 탐사로봇이다. 지난 5월 25일 화성 북위 68° 지점에 있는 바스티타스 보레알리스 지역에 착륙해 지금까지 부지런히 땅을 파고 토양을 분석하는 탐사활동을 펼치고 있다.

화성의 북극 지역에 해당하는 이곳은 현재 해가 지지 않고 낮이 계속 이어지고 있다. 지구로 따지면 백야의 계절인 셈이다. 그 덕분에 영하 30~80℃의 추운 날씨 속에서도 하루 종일 햇볕을 쬐며 동력을 얻는다. 하지만 올해 9월 초가 되면 밤낮이 생기고, 몇 개월 더 지나 밤만 계속 이어지는 겨울이 되면 그때부터는 나도 긴 잠을 자야 할 것이다.

내 이름에 담긴 비밀을 알려줄까. 피닉스는 생명이 다할 때가 가까워지면 스스로 몸을 태워 죽었다가 그 재에서 다시 탄생한다는 고대 이집트 신화의 불사조다. 내가 이런 멋진 이름을 갖게 된 이유는 내 몸이 화성탐사가 취소됐거나 화성탐사에 실패했던 선배 탐사로봇의 부품으로 만들어졌기 때문이다.

2000년 미션이 취소된 ‘마스 서베이어 2001’ 탐사로봇의 기본 뼈대에 2004년 화성의 극지방에 착륙하다가 추락한 ‘마스 폴라 랜더’의 실험장치 일부를 업그레이드해 붙였다. 즉 선배 로봇들이 못다 이룬 화성탐사의 꿈을 대신 이룬 셈이다.

물론 화성에 성공적으로 착륙한 선배 탐사로봇도 5대나 있다. 1975년 화성에 생명체가 있는지 확인하기 위해 발을 디뎠던 ‘바이킹 1호’와 ‘바이킹 2호’를 시작으로 1996년에 ‘마스 패스파인더’가, 그리고 2003년에는 쌍둥이 탐사로봇 ‘스피릿’과 ‘오퍼튜니티’가 나란히 화성 착륙에 성공했다.

특히 스피릿, 오퍼튜니티 형제는 화성탐사 로봇계의 살아 있는 전설이다. 당초 90일 정도만 일하고 퇴역하기로 했지만 5년이 지난 지금도 부지런히 탐사를 계속하고 있기 때문이다.

그들을 만나러 가고 싶지만 나는 이들 형제와 달리 바퀴가 없는 고정형 탐사로봇이라 그럴 수 없다. 그들이 황량한 벌판에 있는 나를 보러 한번 와 주면 좋으련만….

착륙 장소는 영구동토층?

나는 2007년 8월 4일 ‘델타7925’ 로켓에 실려 지구에서 발사됐다. 마스 패스파인더와 스피릿, 오퍼튜니티 형제가 탔던 바로 그 로켓이라 발사 때 왠지 마음이 편안 했다. 특히 발사 직후 흔히 볼 수 없는 발사 구름이 하늘에 생겼는데, 그 모양이 흡사 불사조 같아 모두들 나의 여행길이 무사할 거라고 믿었다.

10개월 동안 6억 8000만km를 날아 아무 탈 없이 지난 5월 25일 화성에 접근했다. NASA 과학자들은 나의 화성 착륙에 큰 기대를 했다. 사상 처음으로 극지방에 착륙하는데다가 최근 화성에 도착한 선배들이 에어백을 타고 착륙한 것과 달리 나는 그 옛날 바이킹 1, 2호 선배들처럼 낙하산을 타고 착륙하기로 했기 때문이다.

화성 대기권을 진입할 때 속도는 자그마치 시속 2만 1000km였지만 7분 동안 뜨거운 열기를 온몸으로 견뎌 시속 8km까지 줄였다. 그런데 낙하산이 예상보다 7초 늦게 펴지는 바람에 예상 착륙지점에서 동쪽으로 25~28km 떨어진 곳에 15분 일찍 착륙했다.

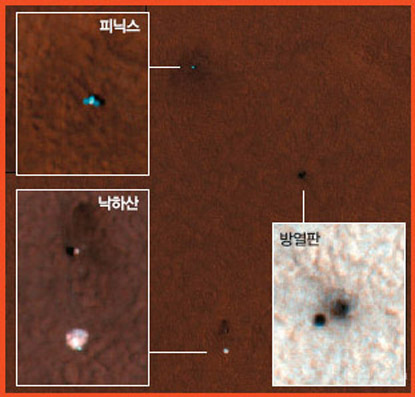

뒤늦게 안 사실이지만 화성 주위를 도는 궤도선 3대가 멀리 지구에서 온 신참내기를 환영해 주기 위해 깜짝 선물을 준비해줬다. 선물은 내가 대기권에 진입하는 순간부터 착륙 1분전까지의 과정을 찍은 사진이었다. 역사상 이런 일은 처음이라고 한다.

나는 ‘바이킹의 후예’답게 땅에 닿기 직전 역추진 로켓을 작동시키며 멋지게 착륙했다. 착륙 직후 주변에 먼지가 일어 한치 앞도 안 보였다. 먼지가 가라앉기를 15분 정도 기다렸다가 조심스럽게 태양전지판을 폈다. 따뜻한 햇볕을 쬐니 기운이 났다.

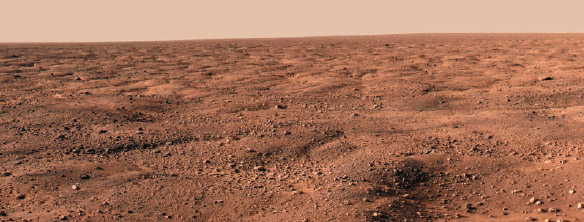

주위를 둘러보니 끝없이 펼쳐진 지평선이 보였다. 아~ 여기가 화성인가. NASA 과학자들은 내가 착륙한 지점에 ‘스노우 퀸’이라고 이름을 지어줬다. 군데군데 작은 자갈들이 있었고 깊이 10cm의 작은 고랑이 약 5m 간격으로 격자무늬를 이루고 있는 점이 특이했다. 그러고 보니 이 무늬는 지구의 극지방 영구동토층에 나타나는 무늬와 매우 비슷했다. 지구에서는 온도가 떨어지면 땅속의 물이 얼어붙었다가 기온이 올라가며 다시 녹는 과정을 반복하면 이런 무늬가 나타난다. 혹시 이곳에서도 물이 있어 이런 무늬를 만든 건 아닐까. 다음날 나는 주변을 찍은 첫 사진을 지구로 전송하며 임무를 시작했다.

하얀색 물질, 얼음인가 소금인가

5월 30일 로봇 팔에 달린 사진기로 착륙장소 주변을 찍었다. 착륙 직전 역추진 로켓을 분사해서인지 주변이 빗자루로 마당을 쓴 것처럼 휑하다. 그때 내 발이 디디고 있는 지점을 찍으려고 아래를 둘러보다가 지름이 90cm 정도 되는 하얗고 평평한 물체를 발견했다. 혹시 얼음이 아닐까. 재빨리 사진을 찍어 지구로 전송했다.

다음날 드디어 로봇 팔로 화성 토양의 첫 삽을 떴다. 지구의 과학자들은 이를 기념하기 위해 흙을 퍼 올린 땅에 남은 7~8cm 깊이의 흔적에 ‘도도’라는 이름을 붙여 줬다. 그런데 도도를 다시 보니 그곳에서도 하얀색 물질이 보였다. 그래서 옆 부분을 한 번 더 퍼 올렸다. ‘골디락’이라는 이름이 붙여진 그곳에서도 하얀색 물질이 보였다.

물질이 얼음인지 궁금해 퍼 올린 흙을 분석기에 담기 전에 자세히 살펴봤다. 지구의 흙과 겉모습은 크게 다르지 않았지만 하얀색 물질이 섞여 있었다. 좀 더 자세히 들여다볼까. 흙의 일부에 광학현미경을 들이댔다. 머리카락 지름의 10분의 1밖에 되지 않는 미립자부터 다양한 입자들이 선명하게 나타났다. 적어도 4가지 광물을 구별할 수 있었지만 하얀색 물질이 얼음 알갱이인지 소금인지 구별하기는 쉽지 않았다.

흙을 정밀하게 분석할 필요가 있다고 생각하고 6월 6일 흙을 4번 분석기에 담았다. 아뿔싸. 그런데 예기치 못한 일이 발생했다. 흙은 분석기 통 안에 들어가기 전에 지름 1mm까지 걸러내는 체를 통과하게 돼 있는데, 흙의 점성이 생각했던 것보다 커서 체를 통과하지 못했던 것이다.

6월 6일부터 4일 동안 하루에 몇 번씩 체를 흔들었다. 하지만 분석기 안에 들어간 흙은 극히 일부였다. 그동안 로봇 팔은 다음 실험에서 실수를 하지 않기 위해 흙을 분석기에 흩뿌려 넣는 연습을 했다.

수차례 시도 끝에 드디어 6월 11일 분석기 안에 충분한 흙이 모였다. 휴~. 이제 본격적인 분석 작업을 시작할 수 있다. 같은 실험을 몇 차례 더 한 뒤 분석 결과를 수 주일 내에 지구로 전송할 예정이다.

이번 탐사 기간 동안 기대했던 결과를 얻지 못할 수도 있다. 하지만 2010년 내 뒤를 이어 화성에 올 NASA의 대형 정밀 탐사로봇 ‘마스 사이언스 래보러토리’(MSL)나 2014년 지구에서 화성으로 출발할 예정인 유럽우주국(ESA)의 ‘엑소마스’ 같은 후배 탐사로봇에게 ‘멋진 선배’로 남기 위해 최선을 다할 것이다.

피닉스의 첨단 실험 장비

내가 화성의 북극으로 탐사를 오게 된 이유는 2002년 화성 궤도선 오딧세이가 이 지역에서 물을 구성하는 수소원자 흔적을 대량으로 발견했기 때문이다.

이번 미션에서 내가 맡은 임무는 땅을 파서 그 안에 들어있는 얼음 알갱이를 찾고, 토양 속에 들어 있는 여러 가지 광물을 분석해 화성 토양의 특성과 역사를 파악하는 일이다.

이 임무를 완수하기 위해 나는 지구에서 실험 장비를 빵빵하게 준비해왔다. 나의 두 눈에 해당하는 입체영상 카메라는 화성의 모습을 실감나게 보여줄 것이다. 두 대의 카메라로 같은 장소를 찍어 마치 사람의 눈으로 보는 것 같은 입체 영상을 만든다. 사실 두 눈은 선배 탐사로봇 마스 패스파인더와 마스 폴라 랜더의 눈을 업그레이드해 이식한 것이다.

무엇보다 가장 중요한 장비는 티타늄과 알루미늄으로 만든 로봇 팔이다. 7개의 관절로 이뤄진 로봇 팔은 최대 2.35m까지 펼 수 있으며, 굴삭기처럼 손목 부위의 회전 모터로 0.5m 깊이까지 땅을 팔 수 있다. 로봇 팔의 ‘손’에 해당하는 부분 위에는 카메라가 붙어 있어 토양의 실제 모습을 찍을 수도 있다.

로봇 팔로 퍼 올린 흙을 ‘열처리가스 분석기’(TEGA)로 보내면 8개의 분석기에서 토양을 980℃로 가열하면서 수증기로 증발하는 물이 있는지, 생명체를 구성하는 데 필수적인 탄소, 질소, 황, 인 같은 성분이 존재하는지 분석한다.

이 밖에 풍속계와 압력계, 온도계는 화성 날씨를 매일 보고하고, 라이더(마이크로파 대신 펄스레이저광을 내는 레이더와 비슷한 장치)는 하늘로 레이저를 쏜 뒤 산란하는 정도를 관측해 대기 중의 먼지나 구름의 성분을 조사한다.