“담쟁이덩굴에 붙어있는 저 잎 말이야. 마지막 한 잎이 떨어지면 나도 가는 거야.”

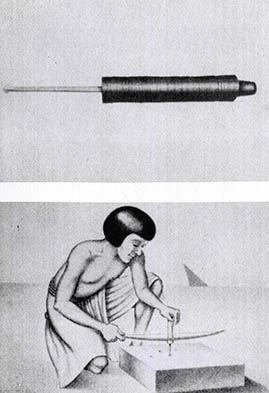

오 헨리의 단편소설 ‘마지막 잎새’에는 폐렴에 걸린 무명 화가 존시가 등장한다. 그는 하루 종일 창밖의 해묵은 담벼락만 바라보며 담쟁이 잎이 떨어질 때마다 죽음이 한 발작씩 다가온다는 망상에 빠져있다.

비바람이 거세게 몰아치던 밤이 지나고 절망에 빠진 존시가 커튼을 열었을 때 놀랍게도 작은 담쟁이 잎 하나가 꿋꿋하게 벽에 붙어있었다. 폭풍우에도 전혀 흔들림 없는 그 잎은 바로 아래층에 사는 늙은 화가가 그린 마지막 걸작.

소설 속 담쟁이가 존시에게 삶의 의지를 다잡게 해줬다면 현실에서는 뜨거운 도시의 열기를 식히는 역할을 한다.

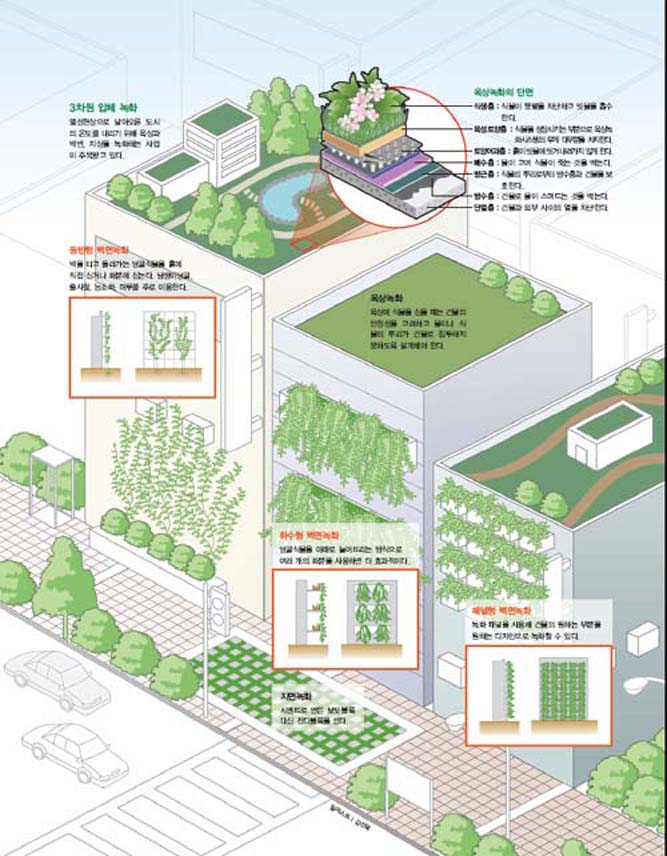

콘크리트 벽면이나 도로의 방음벽, 담장을 기어 올라가는 덩굴식물은 보기에 시원할 뿐만 아니라 소음을 줄이고 유독가스를 흡수한다. 또 옥상 정원에 자라는 돌나물이나 기린초, 키 작은 이끼는 건물의 온도를 떨어뜨리고 신선한 산소를 분수처럼 뿜어낸다. 옥상과 벽면에 펼쳐진 푸른 잎들로 도시 전체가 싱그럽게 숨쉬는 셈이다.

인내심 많기로 유명한 일본인에게도 도쿄의 후텁지근한 여름은 참을 수 없는 고통이다. 지난 100년 동안 도쿄의 평균기온은 3℃나 치솟아 같은 기간 전지구보다 4배나 더 뜨거워졌다. 지구온난화가 급격히 진행되고 여기에 열섬현상까지 더해지며 이제 도쿄의 여름 기온은 35~40℃를 오르내린다.

아스팔트와 콘크리트로 빚어 만든 도시는 하천과 녹지가 많은 교외보다 기온이 평균 2~5℃ 높다. 이때 기온이 같은 지점을 연결한 등온선이 바다에 떠있는 섬의 등고선처럼 보여 열섬(Heat Island)이라고 부른다. 열섬현상의 주범은 도시의 절반을 덮고 있는 회색빛 콘크리트. 재료와 조성에 따라 차이는 있지만 콘크리트의 비열은 0.22kcal/kg℃ 정도로 작아 뜨거운 햇볕을 여과 없이 흡수한다.

도쿄는 뜨거운 도시를 식히기 위한 수단으로 건물의 옥상과 벽면에 주목했다. 덩그러니 ‘맨살’을 드러내고 있는 옥상과 벽면을 녹화해 열섬현상을 줄이겠다는 의도였다. 2001년부터는 아예 부지 면적이 250㎡ 이상인 공공시설과 1000㎡ 이상인 민간시설을 대상으로 옥상 공간의 20%를 의무적으로 나무나 이끼, 잔디로 채우도록 했다. 벽면에는 담쟁이 같은 덩굴식물을 조성해 친환경적인 경관을 만들었다.

해마다 열섬현상이 심각해지는 우리나라도 녹화사업에 적극 나섰다. 서울시 푸른도시국은 2002년부터 옥상녹화사업을 시작했다. 올해부터는 ‘10만 녹색지붕만들기 사업’을 통해 옥상 공간이 100㎡ 이상인 건축물 가운데 심사를 거쳐 옥상녹화 공사비용을 절반 이상 지원하고 있다. 더불어 콘크리트 옹벽이나 방음벽, 담장에 담쟁이 같은 덩굴식물을 심는 벽면녹화사업도 추진 중이다.

하늘 향해 열려 있는 초록빛 정원

현재 서울시 건축물의 옥상 면적은 모두 166k㎡로 추정된다. 보일러실이나 엘리베이터 기계실 같은 옥상구조물을 제외하면 55k㎡의 면적에서 옥상녹화가 가능하다. 서울시 푸른도시국 조경과 윤세형 주임은 “올해 2월부터 서울시에서 새로 짓는 공공건축물은 옥상녹화를 의무적으로 해야 한다”고 말했다.

서울대 조경학과 이동근 교수는 옥상녹화를 주제로 한 연구를 3년째 이어가고 있다. 심는 식물의 종류, 흙의 종류와 두께를 달리 한 가로, 세로 50cm 크기의 실험구를 옥상에 설치해 실험한 결과 기온이 35℃ 이상인 여름에는 식물을 심은 옥상 표면의 온도가 그렇지 않은 곳보다 10~20℃ 낮았다. 게다가 식물 없이 흙으로만 덮어둔 경우에도 토양 속의 수분이 증발하면서 온도가 5℃ 정도 떨어졌다.

이 교수는 “건물 내부의 천장에서 온도를 측정하자 최고온도와 최저온도의 편차가 콘크리트 옥상일 때보다 2℃ 정도 줄었다”면서 “옥상 정원은 단열효과가 우수해 여름에는 건물을 시원하게, 겨울에는 따뜻하게 유지해준다”고 말했다. 그렇다면 왜 식물이 해답일까.

서울대 식물생산과학부 이석하 교수는 “더운 여름 사람이 땀을 흘린 뒤 시원해지는 것과 마찬가지로 식물도 증산작용으로 수증기를 내뿜으며 주변 기온을 떨어뜨린다”고 말했다. 여기에 바람도 가세한다. 중앙대 식물응용과학과 안영희 교수는 “식물 주변의 온도가 낮아지면 공기의 대류도 활발해져 저절로 바람이 불게 된다”며 숲이나 나무 주위가 늘 선선한 까닭을 설명했다.

최근 짧은 시간에 수십~수백mm의 비가 쏟아지는 집중호우가 자주 발생하고 있다. 2005년 서울시정개발연구원이 발행한 ‘서울도시연구’에 따르면 서울에 시간당 20mm 이상의 집중호우가 내린 시간은 1960년대 연평균 9시간에서 1970년대 15시간, 1980년대 24시간, 1990년대 61시간으로 증가했다.

도시를 둘러싼 두꺼운 콘크리트와 아스팔트가 빗물이 땅에 스며들지 못하게 막기 때문에 집중호우가 내리면 홍수가 나기도 쉽다. 이동근 교수팀의 실험 결과 시멘트 옥상은 빗물을 거의 흡수하지 못했다.

그러나 토양 두께가 10cm인 옥상 정원은 하루 동안 6~17mm의 빗물을 흡수했고 빗물이 밖으로 배출될 때까지 걸리는 시간도 1~11시간이나 지연시켰다. 한국건설기술연구원이 2004년 진행한 실험에서도 옥상 정원은 내린 비의 55%를 흡수하는 탁월한 능력을 보였다. 옥상녹화만으로 도시의 홍수 위험을 덜 수 있다는 얘기다.

햇볕 차단하고 유독가스 흡수한다

푹푹 찌는 날씨에도 건물 벽을 가득 메운 담쟁이덩굴 사이로는 청량한 바람이 불고 깊은 그늘이 드리워진다. 콘크리트 벽과 식물로 뒤덮인 벽을 나란히 적외선 카메라로 찍어보면 그 차이를 확연히 느낄 수 있다.

한국건설기술연구원 건축도시연구부 장대희 연구원은 “한여름 콘크리트 벽의 온도는 정오부터 올라가기 시작해 오후 3시경에는 40~50℃에 이르고 이 열이 건물의 내부까지 전달돼 저녁이 되도 식지 않는다”면서 “반면 벽면녹화를 한 벽은 햇볕을 정면으로 받아도 식물의 표면온도만 약간 올라갈 뿐 열을 대부분 차단한다”고 설명했다.

2중, 3중으로 겹쳐있는 식물의 잎이 햇볕을 막아준 덕분이다. 흡수된 열 또한 식물 사이의 공기층을 지나며 대부분 식는다.

덩굴식물은 도로의 방음벽이나 길가의 담장에서도 활약한다. 안영희 교수는 “식물이 광합성이나 호흡을 할 때 기공을 통해 산소와 이산화탄소를 교환하는 것뿐만 아니라 이산화질소, 이산화황, 일산화탄소도 함께 흡수한다”면서 “특히 잎에 미세한 돌기나 털이 나있는 식물은 먼지를 제거하는 데도 효과적이다”라고 말했다.

옥상녹화를 할 때 반드시 고려해야 하는 점이 바로 건물의 안전성이다. 대한건축학회의 ‘건축물 하중기준’에 따르면 주거용 일반주택은 단위면적(㎡)당 200kg의 무게를 견딜 수 있어야 하고, 18톤 이하의 트럭을 세우는 주차장은 1600kg의 무게까지 견디도록 설계한다.

장 연구원은 “옥상녹화에 가장 널리 사용하는 펄라이트 계열의 인공토양은 물을 최대한 머금었을 때의 무게가 단위부피당 450~600kg이므로 토양의 두께를 10cm라고 가정하면 단위면적당 45~60kg 밖에 안 나갈 정도로 가볍다”고 설명했다. 옥상에서 물이 새는 것을 막고 식물의 뿌리가 침투하지 못하도록 방수?방근처리를 하는 일도 빼놓을 수 없다.

일반적인 생각과 달리 녹화사업을 하면 옥상이나 벽면의 내구성은 오히려 향상된다. 장 연구원은 “보통 콘크리트 건물의 수명은 30년 안팎인데 옥상이나 벽면에서 식물을 키우면 햇볕과 비바람을 막아줘 수명을 더 연장시킬 수 있다”고 말했다.

도시에서 자연을 만나는 방법

지금 이 순간에도 우후죽순처럼 고층건물이 들어선다. 흙이 숨쉬던 자리가 육중한 콘크리트 덩어리에 눌려 생명을 잃은 바로 그 순간 자연과 인간의 연결고리는 단절된다. 도시는 점점 거대해지고 공기는 뜨겁게 달아오른다.

어쩌면 옥상에 뜰을 가꾸고 창가에서 담쟁이를 키우는 일은 그동안 소원했던 자연과 화해하기 위한 최소한의 노력이 아닐까. 도시의 열을 식히는 녹지가 옥상에도, 담장에도 그리고 지상에서도 점점 그 면적을 넓혀갈 때 비로소 삭막한 열섬에도 푸른 바람이 불 것이다.