늦가을의 청명함이 인상적이었던 지난 11월 14일, 기자는 고려대 박물관을 찾았다. 박물관 2층에서 7일부터 22일까지 열리고 있는 ‘파평윤씨 모자 미라 및 출토유물전’을 보기 위해서다.

입구를 들어서자 20여명의 사람들이 전시된 의복앞에 서서 안내자의 설명에 귀를 기울이고 있다. 주위를 둘러보니 도대체 관 하나에서 어떻게 이렇게 많은 유품들이 나올 수 있었는지 의아스럽다. 혼자 둘러보다 도무지 모르겠기에 사람들이 모인 곳으로 발걸음을 옮겼다.

“여기 머리카락이 엉켜있는 참빗이 보이시죠. 조선시대 여인들은 머리를 빗다가 빠지는 머리카락을 모아 다리, 즉 머리숱이 많아 보이게 덧 넣는 딴 머리를 만들었습니다.” 참빗 옆에는 땋아놓은 다리 세개가 애처롭게 놓여있다. 관속에서는 이밖에도 족제비 털이 대어져 있는 토시, 바늘집, 버선 등이 나와 당시 여인네들의 생활을 엿보게 해준다.

안내자의 상세한 설명에 연신 고개를 끄덕이며 전시장을 돌던 일행은 마침내 미라앞에 멈춰 섰다. 배위에 얇은 천 한 장을 덮고 있는 미라는 유리상자에 담겨 조용히 누워있다. 유리상자 위에는 흰 국화 몇송이가 놓여있다. 순간 주위가 숙연해진다.

“어제 노인 한분이 오셔서 꽃을 두고는 한동안 자리를 뜨지 못하시더군요. 아마 파평윤씨 후손인가 봅니다. 원래 이런걸 두면 안되지만 그분의 뜻을 기려 그냥 두기로 했습니다.”구경을 마치고 기자는 안내자와 인사를 나눴다. 뜻밖에 종합연구논문집에 ‘파평윤씨 모자 미라 염습과정 고찰’이라는 논문을 실은 이승해 학예사다.

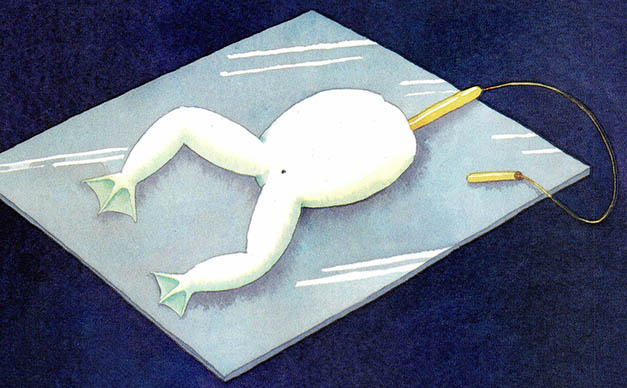

“관속에서 나온 옷이 36벌입니다. 남아있는 공간을 채운 옷이나 천 조각을 다 합치면 무려 2백8종의 직물이 나왔죠. 임진왜란 이전 조선전기의 복식사를 연구하는데 귀중한 자료입니다.” 미라 염습의 해포작업을 맡았던 이 학예사는 모자 미라의 염습과정을 자세히 설명해줬다.

이 학예사와 헤어진 뒤 기자는 다시 전시장 안으로 발걸음을 옮겼다. 미라를 한번 더 보기 위해서다. 점심시간대여서인지 주위에 사람이 없다. 오래된 곶감이 연상되는 흙갈색의 피부. 얼굴은 뭉그러져 이목구비의 흔적만 남아있다. 얼굴을 덮은 천을 떼어내다 떨어져나갔다는 윗입술자리에 드러난 앞니 두개가 서글프다. 가지런히 모아져있는 손끝에 남아있는 손톱이 오히려 정갈한 느낌을 준다. 말없이 누워있는 살아있는 주검.

공기마저 정지한 듯한 박물관을 뒤로하고 문을 나서자 내리쬐는 차가운 햇살이 눈부시다. 순간 ‘삶이란 덧없는 것이라서 더 소중한 것은 아닐까’라는 상념이 머리를 스친다.