올해 노벨 화학상을 수상한 일본인 다나카 고이치 연구원은 학부 출신이기 때문에 더욱 세인의 관심을 끌었다. 보통 노벨상은 박사나 교수가 수상하는 줄 알았는데, 어떻게 학부 출신이 받았을까. 이전에도 박사 학위가 없는 사람이 노벨상을 받은 적이 있을까. 최근 노벨상의 수상 경향이 바뀐 것일까.

최근 노벨상에 나타나는 학력 파괴 현상에 대해 포항공대 임경순 교수는 “겉으로 보이는 현상일 뿐, 실제로는 실험방법이나 장치를 개발한 기능인이나 기술자에게 최근 들어 노벨상을 자주 수여하는 경향에서 나타난 단면”이라고 설명한다. 과거에는 획기적인 실험결과를 낸 과학자에게 주로 노벨상이 수여됐는데, 최근에는 이런 실험결과의 바탕이 되는 실험방법이나 장치를 개발한 기술자도 노벨상위원회로부터 부쩍 주목받고 있다는 얘기다.

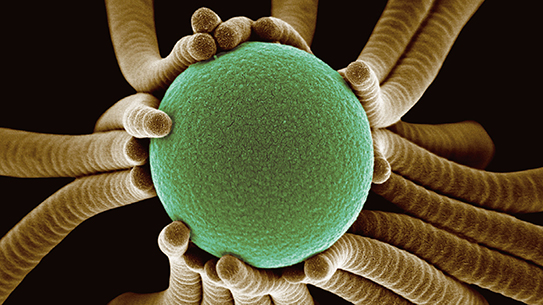

올해 노벨 화학상이 단백질의 질량을 재거나 구조를 알아내는 방법, 물리학상이 중성미자 관측장비와 X선 망원경을 개발한 업적에 돌아갔다. 모두 실험방법이나 장치에 수여된 셈이다. 지난해에는 새로운 물질상태인 보스-아인슈타인 응집상태를 구현한 실험장치에 물리학상이 수여됐다.

물론 이전에도 실험장치에 노벨상이 수여되는 일은 있었다. 1927년 영국의 윌슨이 안개상자를, 1939년 미국의 로렌스가 사이클로트론을, 1951년 영국의 코크로프트와 월턴이 고전압 입자가속기를, 1960년 미국의 글레이저가 거품상자를, 1986년 독일의 비니히와 스위스의 로러가 주사터널링현미경(STM)을, 1992년 프랑스의 샤르파크가 고에너지 입자측정계측기를 개발한 공로로 노벨상을 수상했다. 이렇게 볼 때 과거에 10년 정도의 주기로 실험장치에 노벨상이 수여되던 일이 최근에는 부쩍 늘었다고 할 수 있다.

사실 수상 초기에는 노벨의 유언에 따라 인류에게 혜택을 주는 발명이나 발견에 노벨상이 집중됐다. 그래서 1930년대까지는 실험결과에만 노벨 물리학상이 돌아갔다. 예를 들어 ‘역대 최고의 물리학자’ 아인슈타인도 상대성이론으로는 오랫동안 수상자명단에 오르지 못하다가 광전효과라는 실험결과로 노벨상을 수상하기도 했다. 이렇게 노벨상에서 실험을 중시하는 경향이 최근에는 실험장치와 이를 만든 기술자에게까지 미친 것이다.

훌륭한 실험방법이나 장치를 만드는 기술자가 올해 화학상을 수상한 다나카 연구원처럼 반드시 박사 학위를 가진 사람일 필요는 없다. 물론 다나카 연구원외에 박사가 아닌 사람이 2000년 물리학상을 수상한 미국 텍사스 인스트루먼트사의 잭 킬비 연구원(전기공학 석사) 정도인 것으로 봐서는 좋은 연구를 많이 하기에 박사가 유리함에는 틀림없다.

이 기사의 내용이 궁금하신가요?

기사 전문을 보시려면500(500원)이 필요합니다.

2002년 11월 과학동아 정보

🎓️ 진로 추천

- 화학·화학공학

- 물리학

- 전기공학

2002년 11월 과학동아 다른추천기사