사람사는 사회나 나무사회나 어디에나 얌체족은 있다. 이들은 아무리 없애려 해도 좀처럼 없어지지 않는다. 특히 나무의 생존 필수조건인 햇빛과 물의 공급을 막는 나무나라 얌체족들은 애교로 보아 넘기기엔 그 피해가 너무 크다. 나무사회의 대표적 얌체족들인 칡과 등나무, 겨우살이가 어떻게 어미나무에 피해를 입히는지 알아보자.

나무가 살아가는데 꼭 있어야 할 조건은 햇빛과 물이다. 숲 속의 나무들은 서로서로 적당한 경쟁을 통해 생필품은 조금씩 나눠 가지며 이웃과 평화롭게 지낸다.

그러나 나무나라에도 인간사회와 마찬가지로 나눠가져야 할 몫을 부당한 방법으로 혼자만 차지하는 얌체족이 있다. 방법도 가지가지다. 남의 안마당을 침범해 덩굴을 뻗고 넓은 잎을 펼쳐 햇빛을 원천 차단하는 녀석(칡)이 있는가 하면, 허락도 없이 남의 줄기를 감고 올라가 목을 조르며 아예 양분이 오르내리지 못하게 만드는 놈(등나무)도 있다.

칡과 등나무는 그 생김새가 전혀 다르나 몹쓸 짓으로는 낫고 못함을 따지기 어렵다. 그래서 사람과 사람 사이에 다툼을 묘사하는 말로 ‘갈등’이라는 단어가 생겼다. 이때의 갈(葛)은 칡이며, 등(藤)은 등나무를 뜻한다.

얌체족에는 칡과 등나무 외에 겨우살이라는 더부살이 나무도 빠뜨릴 수 없다. 눅눅한 숲 속의 땅은 처음부터 외면한 채 높다란 다른 나뭇가지에서 씨앗을 틔우며 처음부터 남의 신세지기를 작정한다. 자라면서 뿌리가 다른 나뭇가지의 살 속을 비집고 들어가 필요한 영양분은 물론 귀중한 물까지 뽑아가 버리니 아무리 자연의 섭리라지만 너무하다.

이렇게 온갖 얌체 짓으로 평화로운 숲 속의 질서를 망가트리는 나무나라 얌체족들을 구체적으로 알아보자.

이런들 저런들 서로 얽혀 백년회로 하자고?

‘이런들 어떠하며 저런들 어떠하리. 만수산 드렁칡이 얽혀진들 어떠하리. 우리도 이같이 얽혀져 백년까지 누리리라.’

두고두고 충절을 굽히지 않는 정몽주에게 태조 이방원이 던진 시조다. 만수산 칡 넝쿨이 이리저리 뒤엉켜 있듯이 풍진 한 세상 별스럽게 굴지 말고 서로 협조해 잘 살아보자는 뜻이다. 그러나 유감스럽게도 칡은 만수산 드렁칡처럼 얽혀서 사이좋게 살지 않는다.

칡과 같은 콩과식물은 아무 곳에서나 잘 자라고 생명력이 왕성해 숲 속에 웬만한 틈만 보이면 얼른 자리를 잡고 나선다. 나무줄기를 타고 순식간에 꼭대기로 올라가 어렵게 확보해 놓은 다른 나무의 광합성 공간을 저 혼자 쓰겠단다. 넓적한 잎을 수없이 펼쳐 단 한줄기의 햇빛도 들어가지 못하게 두툼한 이불을 덮어 씌워 버린다. 밑에 깔린 나무는 제발 같이 좀 살자고 비명을 질러대지만 들은 척도 않는다. 결국 밑나무는 햇빛 부족으로 광합성을 하지 못해 굶어죽고 만다.

이 뿐이 아니다. 시골길 전봇대를 타고 올라가 전선을 얼기설기 엮어놓는다. 비 오는 날 전기합선을 일으키는 용서받지 못할 망나니짓을 서슴지 않는 셈이다. 고육지책으로 전봇대를 지탱하는 철사 줄에 커다란 플라스틱 ‘고깔모자’를 뒤집어 씌운다. 칡덩굴 자람의 꼭지점이 고깔 속에서 뱅글뱅글 돌다가 말라 비틀어 버리게 하는 작전이다.

이래저래 오늘날의 칡은 나무 키우는 일에 매달리는 삼림공무원에게나 전력회사의 직원에게나 악명 높은 훼방꾼일 따름이다. 말 그대로 ‘칡과의 전쟁’을 벌리고 있으나 워낙 왕성한 생명력을 가진 녀석이라 칡을 잠재우는 일은 여의치 않다. 깊은 산에서 야산의 산자락까지 아니 있는 곳 없이 널리 퍼져버린 칡을 일일이 찾아 캐내자니 인건비가 문제고 생명력이 워낙 강해 약품으로 죽이기도 어렵다. 이래저래 칡은 우리 강토의 무법자로서 그 횡포가 날이 갈수록 심해지고 있다.

그러나 역사의 시계 바늘을 조금만 거꾸로 돌려보면 칡은 정말 고마운 식물이었다. 뿌리와 줄기, 잎, 꽃 모두 요긴하게 쓰인다. 갈근(葛根)이라 불리는 칡뿌리는 흉년에 부족한 전분을 공급하는 대용식이었으며 갈근탕을 비롯한 여러 한약제에도 들어갔다. 질긴 껍질을 가진 칡 줄기는 삼태기를 비롯한 생활용구로 널리 이용됐으며 다리와 배를 만들고 성을 쌓는 데까지 활용됐다는 내용이 우리의 옛 기록에 수없이 등장한다. 이처럼 여러 쓰임새가 있었으니 옛날의 칡은 지금처럼 횡포를 부릴 틈이 없었다. 보이는 대로 뿌리까지 캐내가 버려 칡을 찾아 산을 헤매야 할 지경이었다.

목 조르기의 명수 등나무

봄이 한창 무르익어 가는 5월초가 되면 연한 보랏빛의 아름다운 꽃을 주렁주렁 매달면서 여기저기 쉼터의 덮개를 만드는 덩굴나무를 흔히 볼 수 있다. 등(藤)이란 이름의 나무다. 아카시나무 비슷한 잎을 수없이 뻗어 한여름의 뙤약볕을 피할 수 있는 그늘을 만든다.

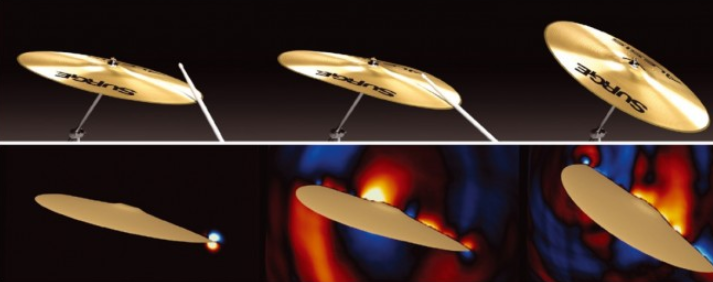

그러나 나무라는 이름이 부끄럽게 처음부터 곧게 일어서지 못하고 기어다니기 전문인 ‘뼈대 없는 집안’의 자손이다. 숲 속의 커다란 나무 밑에서 아무리 이리저리 기어 다녀도 햇살의 은총을 입을 기회가 없다. 이웃의 도움을 받아야만 살 수 있는 운명이다. 인심 좋은 이웃 나무들은 곧게 일어서지도 못하는 그를 불쌍하게 여겨, 감고 위로 올라가도록 자기 몸을 대가도 없이 빌려준다. 하지만 등나무는 세상만사 갈등을 일으키는 원조나무답게 남의 몸을 빌리는 순간 은혜는 까맣게 잊어버린다. 해를 거듭할수록 감아둔 덩굴의 지름을 키워 어미나무의 몸체를 옥죄기 시작한다. 당하는 입장은 기가 막힐 노릇이다.

일반적으로 나무의 두껍고 거칠거칠한 껍질을 벗겨내면 그 안쪽에 물기 많고 말랑말랑한 얇은 껍질이 또 있다. 이 부분을 통해 잎에서 만들어진 영양분이 뿌리를 비롯한 여러 곳으로 전달된다. 그런데 등나무가 어미나무의 줄기를 감고 조으면 영양분의 통로가 막혀버린다. 결국 뱀이 먹이를 잡아 똬리를 틀어 질식시키는 경우와 마찬가지로 어미나무를 목 졸라 죽이는 꼴이다.

옛 조선조의 선비들은 등나무의 이같은 특성을 대단히 못마땅해 했다. 중종 32년(1537) 홍문관 김광진 등이 올린 상소문에 ‘대체로 소인들은 등나무 덩굴과 같아서 반드시 다른 물건에 의지해야만 일어설 수 있다’고 해 그 당시 선비들이 가장 멸시하던 소인배를 등나무에 비유했다. 그러나 갈등을 빚는 나무이든, 소인배의 나무이든 이 모든 것은 관념적 비유일 뿐이고 등나무만큼 쓰임새가 많은 나무도 드물다. 알맞게 자란 등나무 줄기는 지팡이 재료로 쓰이며 덩굴은 바구니를 만드는 재료로 쓰인다. 껍질은 매우 억세고 질겨 새끼를 꼬는데 또는 키를 만드는데 필요한 재료다. 등나무는 이처럼 인간 세상에서는 쓰임새가 많은 유익한 나무이나 나무나라 백성으로서 그가 살아가는 방식은 비판받아 마땅하다.

다른 나무에 뿌리 내린 겨우살이

낙엽진 앙상한 겨울나무의 가지 위에 저홀로 푸르름을 자랑하는 나무가 있다. 얼핏 보면 풀 같지만 겨울에 어미나무의 잎이 다 떨어져도 혼자 진한 초록빛을 자랑하는 나무인 겨우살이다. 겨우살이는 모양새에서 알 수 있듯이 어미나무의 양분을 빼앗아 먹고 사는 빌붙이 나무다. 주로 참나무 종류의 큰 나무 위 높다란 가지에 붙어 자라며 가을이면 굵은 콩알만 한 노란 열매가 달린다.

열매는 속에 파란 씨앗이 들어있고 끈적끈적하며 말랑말랑한 육질이 주위를 둘러싸고 있어서 산새 들새가 숨넘어가게 좋아하는 먹이다. 배불리 열매를 따먹은 산새가 다른 나뭇가지에 옮겨 앉아서 용변을 보면 육질의 일부와 씨앗은 소화되지 않고 그대로 나온다. 마르면서 마치 방수성 접착제로 붙여놓은 것처럼 단단하게 가지에 고정되게 만들어져 있다. 비가 오나 눈이 오나 끄떡없이 높다란 남의 나뭇가지에 씨앗을 보관할 수 있는 특별장치를 고안해둔 것이다. 알맞은 환경이 되면 싹이 트고 뿌리가 돋아나면서 나무껍질을 뚫는다. 속살을 파고 들어가 어미나무의 수분과 영양소를 빨아먹고 산다. 사시사철 놀아도 물 걱정 양식 걱정은 하지 않아도 된다. 세찬 겨울바람이 아무리 몰아쳐도 겨우살이는 흔들흔들 그네 타는 어린이처럼 마냥 즐겁다. 땅에다 뿌리를 박고 다른 나무들과 필사적인 경쟁을 하는 어미나무의 입장에서 보면 정말 분통 터질 노릇이다. 뽑아낼 수도 어디 하소연 할 수도 없으니 고스란히 당하고도 운명처럼 살아간다. 그래도 일말의 양심은 있었던지 겨우살이는 필요한 영양분 전부를 어미나무에 의존하지는 않는다. 잎에서 광합성을 해 모자람이 있으면 조금씩 보충해가면서 삶의 여유를 즐긴다.

옛 사람들은 이 나무를 겨울에도 살아있다는 뜻의 동청(凍靑)이라 불렀지만 오늘날 겨우살이로 바뀌었다. 우리나라에 4종류가 있고 겨울에 푸름을 이어가는 강인함 때문에 예로부터 약재로 널리 쓰였다. 특히 뽕나무 위에 기생하는 겨우살이는 상상기생(桑上寄生)이라 불리며 임금님만 잡숫는 귀하디 귀한 약제로 여겨졌다. 광해군 9년(1616)의 왕조실록에는 뽕나무 겨우살이를 어렵게 구해 바친 관리에게 벼슬을 올려줬다는 기록이 나올 정도다. 나무나라에서야 흡혈귀에 해당하는 겨우살이지만 이렇게 옛 사람들의 건강을 책임지는 약제였다. 하지만 얌체짓으로 살아가는 그의 생활방식이 비판받지 않고 오히려 사람들로부터 융숭한 대접을 받았다는 사실이 얄밉다.

칡과 등나무, 겨우살이는 우리나라에 자라는 1천여 종의 나무 중 대표적인 얌체들이다. 그들이야 선조가 만들어준 유전자 설계대로 살아갈 따름이지만, 인간사회의 규범으로 본다면 하는 소행이 괘씸해서라도 없애버려야 할 나무들이다. 그러나 우리의 삶 속에서 인간 독버섯 같은 얌체들을 아무리 뽑아버리려고 노력해도 없어지지 않듯이, 나무나라의 얌체들도 여전히 그 나라의 백성으로 변함없이 자리를 차지하고 있다. 인간사회나 나무나라에서나 얌체족들은 필요악처럼 앞으로도 두고두고 그들의 생활방식을 이어갈 것 같아 선량하게 살아가는 대부분의 우리를 때때로 맥 빠지게 한다.