“인터넷은 태평양을 건너 수천km를 달려온 거대한 파도와 같다. 그 파도는 카약을 타고 있는 우리를 들어올렸다가 내동댕이치고 말 것이다. 누가 알겠는가, 인터넷이 우리에게 미칠 영향을.” 인텔사의 회장인 앤드루 그로브는 인터넷에 대해 이렇게 말했다. 오늘날 지구촌에서 살고 있는 인간들을 네티즌이라는 하나의 시민으로 묶고 있는 인터넷은, 지금으로부터 40여년 전 모습을 드러내기 시작했다.

1957년 10월 러시아(옛소련)가 스푸트니크 1호를 쏘아올리자 이와 맞서고 있던 미국은 두려움에 떨지 않을 수 없었다. 지구를 도는 인공위성을 쏘아올릴 수 있다는 것은 지구촌 어디에나 핵폭탄을 떨어뜨릴 수 있음을 의미했기 때문이다. 물론 미국도 그 사정거리에서 벗어날 수 없는 것이다. 미국방부(DOD) 내에 고등연구계획국(ARPA)이 세워진 것은 이를 대비하기 위해서다.

고등연구계획국이 추진했던 중요한 계획은 핵폭탄이 떨어지더라도 피해를 최소화하기 위해 컴퓨터시설과 데이터를 분산시키는 것. 당시 컴퓨터는 암호해석과 미사일 궤도분석을 할 때 없어서는 안될 중요한 도구였다. 그런데 컴퓨터를 분산시키더라도 컴퓨터들을 연결하는 회선이 망가지면 역시 문제가 된다.

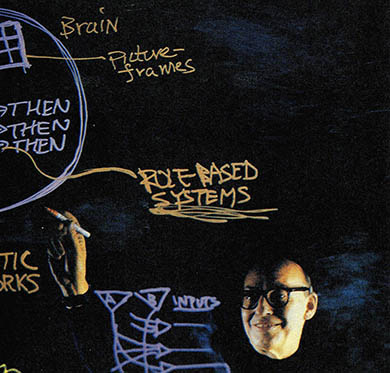

고등연구계획국의 고민은 1962년 MIT의 리클라이더 박사가 해결해주었다. 그는 오늘날 인터넷의 개념을 담고 있는 ‘은하 네트워크’(galactic network)를 제안했다. 전세계의 컴퓨터가 하나로 연결되어 어디서나 빠르고 쉽게 접속할 수 있는 방식이다. 그러나 그의 제안은 구상에 불과했던 것이지 실현된 기술은 아니었다. 그런데 알고보니 은하 네트워크를 이뤄낼 기술은 이미 1년 전 MIT에서 개발되고 있었다. MIT 대학원생이었던 레오너드 클라인로크는 1961년 7월에 패킷교환이론(packet switching theory)을 발표한 바 있다. 이 이론에 따르면 데이터들은 패킷이라는 조각들로 나뉘어 각자 다른 경로를 떠돌다가 최종 목적지에서 다시 만나 결합한다. “모로 가도 서울만 가면 된다”는 우리 속담처럼, 경로야 어떻든 데이터가 목적지에 도달하면 되는 고등연구계획국의 생각과 맞아 떨어졌다.

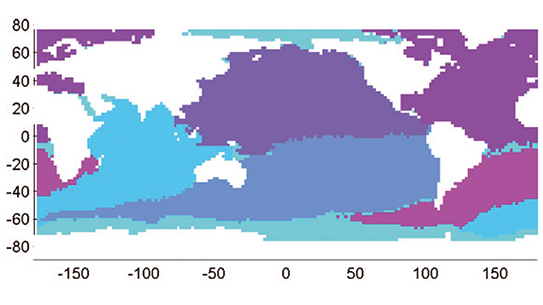

1969년 리클라이더의 은하네트워크는 레오너드 클라인로크의 패킷교환이론과 만났다. 고등연구계획국의 지원으로 캘리포니아대학 로스앤젤레스분교(UCLA), 스탠퍼드연구소, 캘리포니아대학 샌타바버라분교, 유타대학 등에 있는 4개의 컴퓨터를 연결한 것. 그리고 그해 9월 2일 UCLA의 교수가 된 클라인로크는 스탠퍼드 대학으로 ‘log in’(네트워크에 접속)이란 단어를 보내는데 성공했다. 이로써 컴퓨터 사이의 원거리 네트워크가 처음으로 탄생했다. 그런데 고등연구계획국에서 만든 패킷교환방식의 네트워크(ARPANET라고 함)는 새로운 문제에 봉착했다. 당시 데이터는 케이블 네트워크, 패킷라디오 네트워크, 위성 네트워크 등 3가지 방식으로 전송되고 있었다. 따라서 네트워크가 다를 경우 통신할 수 없었던 것이다. 이런 문제점을 극복하고 네트워크 사이의 통합을 이뤄내는 통신규약은 1973년 빈튼 서프와 밥 칸이라는 연구자가 개발해냈다. 오늘날 인터넷 규약으로 사용하는 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)가 바로 그것이다.

TCP는 정보를 패킷 단위로 나누었다가 다시 복귀시켜주는 규약이고, IP는 인터넷에서 데이터가 원하는 장소를 찾아가기 위한 주소체계를 말한다. 우체부가 우편물을 들고 주소지를 찾아가는 체계를 만든 것이고, 가는 길(네트워크)은 우체부의 생각에 맡긴 것이다. TCP/IP의 개발은 네트워크 사이의 통신, 즉 네트워크의 네트워크를 가능하게 했다. 인터넷(Internet)이란 말은 이때부터 등장했다. 그러나 인터넷은 1980년대 말까지 연구기관이나 대학에서 전문 연구자들이나 사용하는 네트워크에 불과했다.

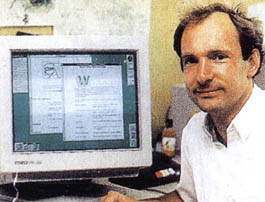

오늘날 인터넷혁명을 일으킨 사람은 유럽핵물리연구소(CERN)의 팀 버너스-리였다. 그는 1991년 여러 나라의 연구자들이 정보를 쉽게 교환할 수 있도록 하이퍼텍스트에 기반을 둔 월드와이드웹(World Wide Web)을 만들었다. 하이퍼텍스트란 갖가지 문서를 자유롭게 이용할 수 있도록 연결해 놓은 것. 그런데다가 월드와이드웹은 문자는 물론 그림, 사진, 음성, 동영상 등 다양한 성격의 정보를 전달할 수 있는 특징마저 지니고 있었다. 결국 월드와이드웹의 등장은 그동안 갇혀있던 정보들의 물꼬를 텄고, 정보 중심의 새로운 지식사회가 펼쳐지도록 그 기반을 다졌다.

게다가 1993년 일리노이대학의 슈퍼컴퓨터응용센터에 근무하던 마크 앤드리슨이 월드와이드웹의 문서형식(HTML)을 쉽게 읽고 쓸 수 있는 소프트웨어(웹 브라우저)인 ‘모자익’을 개발했다. 한마디로 월드와이드웹의 보급에 날개를 단 것이다. 모자익은 얼마후 ‘넷스케이프’라는 이름으로 상품화됐다.

그후 인터넷이 일으킨 변화를 정확하게 꿰고 있던 사람은 드물다. 통신수단으로, 정보매체로, 상품을 사고파는 시장으로서 인터넷은 엄청나게 발전했기 때문이다. 인터넷 때문에 신데렐라로 부상한 사람들도 그 수를 헤아리기 어렵다. 넷스케이프를 만든 마크 앤드리슨을 비롯, 인터넷 검색엔진인 ‘야후!’를 개발한 제리 양, 인터넷서점인 ‘아마존.컴’을 만든 제프 베조스가 인터넷으로 돈을 번 대표적인 억만장자들이다. 몇년 전만 해도 그들은 평범한 컴퓨터쟁이에 불과했다.

1999년 7월 현재 인터넷에는 전세계적으로 5천6백만개의 호스트컴퓨터(네트워크를 가진 컴퓨터)가 연결돼 있으며, 인터넷 사이트는 7백만 곳에 이른다. 그런 까닭에 지구촌에서 일어나는 현상은 TV나 방송보다 인터넷을 통해 먼저 전달되는 경우가 많아졌다. 또 앞으로 얼마나 발전할지는 인텔의 앤디 그로브 회장이 말했듯이 아무도 모른다. 다만 인터넷 황금광맥을 찾아나서는 인터넷러시(‘골드러시’를 빗대어 하는 말)가 앞으로의 성장가능성을 말해줄 뿐이다.

인터넷은 몸집이 커질수록 정보를 찾아가는 속도가 느려지는 한계를 지녔다. 이게 인터넷이 풀어야할 21세기의 과제다. 찾아가야할 주소가 많아지고 있어 주소를 찾는데 많은 시간이 걸린다는 뜻이다. 그래서 최근 미국에서는 지금의 인터넷보다 1천배나 빠른 인터넷2와 차세대인터넷(NGI) 개발이 한창이다. 인터넷2는 정보통신업체와 대학이 추진하는 계획이고, 차세대인터넷은 클린턴 정부가 1996년부터 추진하는 계획이다.