발명왕 에디슨(1847-1931). 16세부터 84세로 타계하기까지 평생 1천92건의 발명특허를 얻음으로써 한달에 1건꼴로 발명을 해내는 불후의 기록을 세운 인물이다. 연구실에서 발견된 발명메모는 3천5백가지가 넘는다. 학력이라고는 국민학교 1학년때 다닌 3개월이 전부였기에 에디슨의 업적은 많은 사람들에게 무한한 꿈과 용기를 제공했다.

그러나 에디슨도 실패한 기술이 있었다. 그것도 다름아닌 발명의 첫발을 내디딘 특허 1호 자동투표기록장치였다.

1869년 10월 에디슨은 전기투표기를 발명해 특허를 얻었다. 의회에서 의사를 결정할 때 의원들이 투표함까지 걸어나가는 번거로움을 덜어주기 위해 만들어진 장치였다. 각 의석에서 찬반 버튼만 누르면 자동으로 표결 결과가 기록되는 형태다. 자동투표를 한다면 총리인준 투표를 하다가 몸싸움만 벌인 우리 국회의원들의 추한 모습도 사라질텐데(실제 우리 국회에도 자동투표기가 설치돼 있다).

그러나 이 자동투표기록장치는 실용화되지 못했다. 미국 의회는 이 장치가 민주주의의 약점인 다수의 횡포를 조장한다고 우려했다. 장치를 설치하면 매사를 다수당이 표결로 몰아갈 것이고 서로의 이견을 좁힐 충분한 토론은 증발하게 마련이다. 소수의 비판이나 의견 수렴이 배제된 표결위주 결정은 민주주의 정신에 어긋난다. 그래서 미의회는 에디슨의 발명품 1호를 거부했다. “나는 돈이 되지 않는 발명은 하지 않는다”고 자서전에 쓸 정도로 실용성을 강조한 에디슨이지만(물론 발명을 계속할 수 있는 자금을 마련하기 위해서였다) 정치 분위기에 익숙치 않은 탓에 씁쓸한 패배를 맛본 것이다.

이처럼 아무리 아이디어가 반짝여도 세인들에게 낯선 발명품은 당장 빛을 못보기 마련이다. 최초의 자동차 발명 얘기도 여기에 속한다.

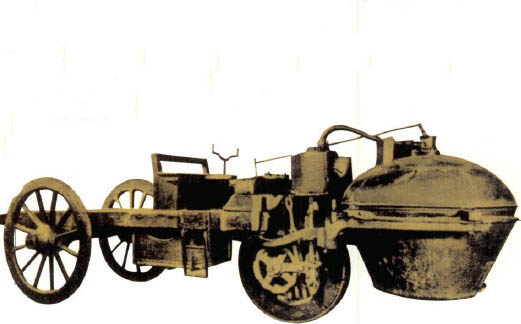

프랑스 공병대에 근무하던 퀴뇨(1725-1804) 대위는 1760년대에 오늘날의 트랙터처럼 생긴 3륜차를 만들었다. 파리 교외에서 첫 시승식이 있던 날 사람들은 연기와 증기를 내뿜는 흉칙한 몰골의 차에 놀라 기절초풍했다. 더욱이 브레이크 성능이 미흡한 탓에 커브를 돌다가 차가 뒤집어지자 군중들은 혼비백산 흩어졌다.

퀴뇨는 이에 굴하지 않고 매일 차를 몰고 다니며 자신을 후원해줄 사람을 찾아다녔다. 그런데 이 괴물이 지날 때마다 말들이 놀라 날뛰고 아녀자들이 공포에 질려 달아났다. 마침내 시민들은 파리경시청에 괴물을 단속해달라고 호소했고, 그 결과 최초의 자동차는 창고에 처박히고 퀴뇨는 직위해제와 함께 1년 징역형을 선고받았다. 결국 퀴뇨는 깊은 좌절을 느끼며 유럽 각지를 방황하다 1804년 객사했다.

1927년 일본에서 만들어진 ‘매듭 지어진 넥타이’도 사람들의 속성을 이해하지 못하고 편리함만을 추구한 탓에 실패한 사례다. 아침마다 바쁘게 출근을 서두르는 직장 남성을 위해 시간절약 차원에서 미리 매어진 넥타이를 만든 것이다. 그러나 눈을 씻고 봐도 넥타이 가게에서 그런 제품은 찾아보기 힘들다. 왜 그럴까.

넥타이는 남성이 자신을 멋잇게 꾸밀 수 있는 몇 안되는 패션용품의 하나다. 아무리 바빠도 속으로는 이 시간을 즐기며 생활의 멋을 빼앗기고 싶지 않은 것이 사람의 속성이다.

이처럼 기발한 발명품이라고 해서 반드시 시장에서 성공하리란 보장은 없다. 1869년 미국 특허국장 스파크스는 전체 특허 건수의 10%만이 상업적 가치를 지닌다고 설명했다. 한세기 뒤 경제학자 슈무클러는 50%로 추정하기도 했지만 현재 대부분의 전문가들은 스파크스 의견에 동의한다.

그러나 이런 적은 수치는 결코 발명가의 창작열을 식히지 못한다. 발명가들의 목적은 돈을 벌거나 특허를 따는 것에 그치지 않기 때문이다. 한 조사에 따르면 굳이 특허를 따려 하지 않는 발명가들이 특허권 소지자 수만큼 존재한다고 한다. 대부분의 발명가들은 물질적인 보상이 없어도 정신적인 즐거움만으로 열광적이고 창조적으로 문제의 해결점을 찾으려는 ‘기술적 몽상가’ 집단이다