40대 남성 K씨는 어느날 사타구니가 벌겋게 부어오르고 자꾸 간지러워져 약국을 찾았다. K씨는 사타구니가 습한 부위라는 생각에 습진약을 구입해 매일 발랐다. 처음 며칠은 효과가 있는 듯했다. 하지만 시간이 지날수록 증상은 더 심해졌다. 왜 그럴까.

K씨의 병은 습진이 아니라 곰팡이 질환(백선)이었다. 습진은 피부에 염증이 생기는 현상을 통칭하는 증세로, 곰팡이와는 아무런 상관이 없다. 옻나무처럼 피부를 자극하는 물질에 노출되거나 몸에 질환이 있을 때 발생하는데, 정확한 원인은 잘 알려지지 않았다.

문제는 습진약의 성분(부신피질호르몬)이 곰팡이의 성장을 촉진시킨다는 점이다. 따라서 곰팡이 질환에 습진약을 바르는 것은 ‘기름을 지고 불에 뛰어드는 격’이다. 일반인들은 습진과 곰팡이 질환을 구별할 수 없으므로 심한 경우 반드시 전문의를 찾아야 한다.

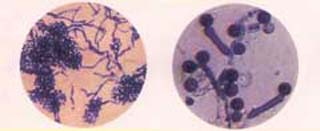

사타구니 외에도 곰팡이가 잘 침입하는 피부 부위는 발이다. 한국인의 10명 중 1명이 골탕먹고 있는 무좀이 대표적인 사례다. 무좀을 일으키는 병원균은 3종류(Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum)다. 기온이 20℃가 넘고 습도가 70% 이상인 고온다습한 환경에서 극성을 부린다. 무좀균은 피부의 딱딱한 각질층을 먹고 살기 때문에, 무좀에 걸리면 각질층이 파괴된 탓에 다른 병균이 잘 침입하고 피부 균열이 일어난다.

무좀은 늘 발을 청결하게 유지하고 약을 부지런히 바르면 퇴치할 수 있다. 최근에는 간에 부담을 적게 주는 먹는 무좀약이 활발하게 개발되고 있다. 신학철 원장(신학철피부과 레이저클리닉)은 “손톱이나 발톱처럼 바르는 약이 잘 닿지 않는 곳에서 무좀균이 자라거나, 몸 전체에 곰팡이가 감염됐을 때 먹는 약이 효과적”이라고 말한다.