휘발유갑은 오르고 도로 사정은 점점 나바지고, 매연으로 환경은 더욱 악화되고…. 하지만 경차를 선택하면 이같은 고민을 크게 줄일 수 있다. 한 광고 문구처럼 경차는 '작은 차 큰 기쁨'의 자동차다.

엄청난 출력과 속도, 멋있는 자태를 뽐내는 스포츠카는 누가 보아도 매력적이다. 하지만 어쩐지 실생활과는 동떨어져 있는 느낌을 지울 수 없다. 일단 스포츠카는 자동차를 좋아하는 사람들이 모두 갖고 싶어 하지만, 워낙 비싼 가격에 ‘너무나 먼 당신’이기 때문이다.

이에 반해 “어휴, 저 것도 자동차라고 할 수 있을까’하는 느낌의 꼬마자동차는 친근하기만 하다. 아마도 부담 없이 “나도 이 정도는 살 수 있어”라는 생각 때문일 것이다.

꼬마차를 보통 우리는 경차(輕車)라고 부른다. 꼬마차 왕국인 일본에서 부르는 명칭을 그대로 가져다 붙인 이름이다. 이런 종류의 자동차를 영어로는 미니카(mini car), 또는 마이크로카(micro car)라고 부르는데, 정작 무엇이 경차인지에 대해서는 각 나라마다 규정이 모두 다르다.

우리나라에서는 경차를 ‘배기량 8백cc 이하, 길이 3.5m, 너비 1.5m, 높이 2m 이하인 차’로 규정하고 있다. 하지만 일본은 ‘배기량 6백60cc 이하, 길이 3m, 너비 1.5m, 높이 2m 이하’로 규정, 우리나라보다 훨씬 작은 규모다. 자동차의 종류를 출력으로 계산하는 이탈리아에서는 ‘41마력 이하인 경우’라고 규정해 놓았다.

이들을 종합해 보면 경차란 배기량 1천cc 이하인 차를 말한다고 할 수 있는데, 이런 의미에서 보자면 프랑스에서 경차를 일컫는 ‘프티 부와튀르’(petit voiture)라는 명칭이 가장 적합할 듯 싶다. 작은 차라는 뜻이다.

보급률 이탈리아 50%, 프랑스 36%

나라마다 기준은 달라도 한가지 공통점이 있다면 바로 경차에 주는 세금혜택이다. 대개 쓸데없이(?) 큰 차를 선호해서 생기는 국가적 낭비를 막고 국민들이 모두 자동차를 소유할 수 있도록 한 배려에서다.

한때 자동차는 신분의 상징이어서 거주성과 차체 크기가 강조됐다. 하지만 이젠 자동차가 생활 필수품이 되면서 크기보다는 스타일이나 패션, 그리고 실용성에 관심이 늘어났다. 경차의 인기는 유럽과 일본 등지에서 두드러지게 나타난다. 특히 이탈리아에서는 경차 보급률이 전체의 50%에 이를 정도로 대접받고 있다. 프랑스는 36%, 일본도 26%에 이른다.

땅덩어리가 큰 탓인지, 전통적으로 대형차를 선호하는 자동차 왕국 미국에서는 경차의 비율이 1%에도 미치지 못한다. 하지만 요즘들어 포드, GM, 클라이슬러 등 자동차메이커들이 수출용 이외에 내수용으로 경차 개발에 눈을 돌리고 있다. 이는 자동차에 대한 개념의 변화와 자동차의 원료인 석유 에너지 가격의 앙등, 배기가스로 인한 환경오염, 점차 열악해지는 도로 사정 등이 복합적으로 작용해 경차를 찾는 수요가 늘어난데다가, 정책적으로 국가가 권장할 필요가 생겼기 때문이다.

우리나라에서는 지난 1991년 대우가 일본 스즈키사의 알토라는 모델을 들여와 티코라는 이름으로 판매를 시작해 7년동안 경차 시장을 독점해 왔다. 여기에 올해 들어 현대에서 아토스를 내놓고 경차시장에 뛰어들었다. 대우는 내년 새로운 경차모델을 출시할 채비를 갖추고 있으며, 기아에서도 신차 개발을 끝낸 상태다.

이처럼 국내 자동차 제조업체들이 경쟁적으로 경차를 내놓고 있다는 것은 우리나라에도 경차 바람이 불기 시작했다는 의미다. 즉 유난히 대형차를 선호하던 자동차 구매 패턴이 실용성 위주로 바뀌고 있다는 반증이다.

티코는 등장 이후 지난 1995년까지만 해도 매년 6만대 이하가 팔리는 저조한 실적을 보였다. 참고로 소나타는 같은 기간 한해에 20만대 가량이 판매됐다. 이처럼 각광받지 못하던 티코가 지난해에는 단숨에 16만대가 팔려나갔다. 전년도의 거의 3배 가까운 실적이다. 무엇보다도 유지비를 고려한 소비자들의 선택이었다.

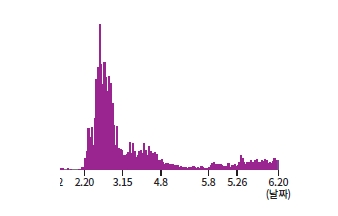

사실 우리나라는 세계에서 기름값이 가장 비싼 나라다. 미국은 L당 2백77원이다. 물가가 높기로 유명한 일본만 하더라도 7백75원으로 우리나라보다 싸다. 다만 프랑스가 9백91원이지만, 대부분의 주유소에서 30% 정도 할인해주기 때문에 실제적으로 우리나라가 가장 비싼 셈이다. 더구나 우리나라의 휘발유값은 1995년에 5백45원이던 것이 1996년엔 8백15원으로, 올해엔 평균 8백27원으로 껑충 뛰었다. 기름값 인상과 더불어 티코 수요가 늘어난 것은 누가 보아도 상관관계가 있다.

폴크스바겐은 히틀러의 작품

경차는 상당히 오랜 역사를 가지고 있다. 맨처음 탄생한 휘발유자동차가 바로 경차인 것이다. 칼 벤츠가 1886년 만든 이 자동차는 1기통에 배기량 3백84cc, 출력은 0.8마력에 시속 16km를 냈다.

하지만 경차의 전통은 한참 후에야 이어지게 된다. 당시 자동차는 일반인들이 구입하기에는 지나치게 비쌀 뿐만 아니라 대부분 귀족과 부호들이 신분 과시용으로 사용했기 때문에 좀 더 크고 출력이 높은 자동차 개발만이 경쟁적으로 이루어졌다.

경차의 실질적 등장은 전쟁과 관련이 있었다. 세계대전이 연달아 일어나자 자동차회사들은 신이 났다. 군용차와 항공기를 제작하느라고 공장이 쉴 틈이 없었다. 문제는 전쟁이 끝난 뒤였다. 한없이 늘어난 생산설비를 놀릴 수 없었던 것이다. 그래서 고안된 것이 누구나 살 수 있도록 값이 저렴하고 유지비가 적게 드는 자동차를 만드는 것이었다. 이는 또한 위정자들이 국민들의 불만을 해소할 수 있게끔 해 준다는 점에서 전폭적인 지지를 받았다.

세계 자동차 역사에 남을 만한 명차인 폴크스바겐의 개발을 지시한 사람은 다름 아닌 히틀러였다. 히틀러는 자동차 설계 권위자인 페르디난드 포르셰 박사에게 이렇게 주문했다.

“유지비가 적게 들고 튼튼한 소형차를 만드시오. 부모와 아이 둘 모두 4명이 탈 수 있어야 합니다. 국민 모두 이 차를 타고 다닐 수 있도록 합시다.” 이런 연유로 1936년 탄생한 폴크스바겐은 1976년 생산이 중단될 때까지 2천만대가 넘게 생산됐다.

이탈리아에는 ‘미키마우스’란 별명으로 불리는 피아트사의 토폴리노가 있다. 피아트사는 1차세계대전이 끝난 뒤 늘어난 생산설비를 이용하기 위해 1936년 토폴리노를 내놓아 1955년까지 70만대를 만들어 이탈리아 도로를 점령했다. 이 당시의 전통이 아직까지도 이어져 거리를 달리는 자동차의 절반이 경차다.

일본의 경우도 예외없이 전쟁과 연관이 있다. 2차세계대전에서 패전한 일본은 큰 차를 만들 여력도, 또 만든다고 해도 살 사람이 없었다. 처음에 나온 경차들은 자동차라기 보다는 오토바이에 바퀴만 한두개 덧붙인 모양이었다. 동남아에서 흔히 볼 수 있는, 오토바이를 개조한 형태다. 그러나 경제규모가 커지면서 처음 배기량 3백60cc 이하였던 경차 규정은 70년대에 5백50cc, 90년대에 들어서면서 6백60cc로 따라 올라갔다. 경차가 만들어진 경위가 어떻든간에 경차 출현으로 많은 사람들이 자신의 자동차를 가지게 됐다. 자동차를 가진다는 것은 이동의 자유를 가지게 됐다는 말이다.

명품 경차, 대형 승용차 못지 않다

경차가 널리 보급되자 유럽에는 당대를 풍미한 명차들이 나타나기 시작했다. 우리나라에서도 자주 방영되는 영국의 유명한 코미디언 미스터 빈이 타고 다니는 작은 차가 미니(Mini)다. 이 차는 이탈리아와 독일에서 경차가 만들어지기 시작한 시기인 1930년대 영국의 인기차였던 7백47cc 10마력짜리 경차인 ‘오스틴 세븐’의 뒤를 이어 1959년 첫선을 보였다. 당시로는 가장 길이가 짧은 3m의 차체에 4기통 배기량 8백48cc의 엔진을 장착했는데, 이 차로 인해 이후에 나온 경차의 길이가 3m 내외로 정해지고 말았다.

미니는 처음으로 엔진을 가로로 놓고, 또 앞바퀴 굴림방식을 택했다. 미니의 인기는 50년 가까운 장수를 누렸다. 미니를 만드는 로버사는 올해 들어서야 차세대 미니를 내놓았다. 하지만 아직도 미니의 인기는 상당히 높다. 인터넷 검색엔진에서 ‘mini’를 한번 쳐보면 깜짝 놀랄 것이다. 미니를 소유하고 있거나 좋아하는 사람들이 만든 클럽 사이트가 지역별로 망라돼 있고, 그 수도 1백개도 넘는다. 이탈리아의 토폴리노는 1955년 단종된 후 이듬해에 ‘친퀘첸토’라는 이름으로 부활했다. 이 차는 72년까지 무려 2백만대가 팔린 베스트카다. 둥근 차체에 둥근 헤드라이트를 달아 귀여운 인상의 친퀘첸토는 4기통 4백99cc로, 22마력의 엔진을 달았다.

고급 승용차의 대명사인 BMW가 배기량이 큰 자동차만 만들어낸 것은 아니다. BMW도 유명한 경차들을 많이 만들었다. 그 중에서도 1957년에 나온 ‘이제타’와 ‘BMW600’이 유명하다. 이제타는 자동차라기 보다는 뚜껑달린 스쿠터라고 부르는 것이 더 어울리는데, 1기통 12마력으로 차문이 앞에 달려 있는 점이 특이하다. BMW600은 2인승인 이제타를 늘려 4인승으로 만든 것으로, 6백cc짜리 엔진을 달았다. 아직도 BMW의 본사가 있는 뮌헨지방에 가면 이제타와 BMW600이 ‘씩씩하게’ 굴러다니는 것을 볼 수 있다.

최근 경차의 기술발전을 주도하고 있는 곳은 유럽이 아니라 일본이다. 우리나라가 2종류 밖에 없는데 비해 일본에는 수십종의 경차들이 경쟁을 하고 있다. 단지 타고 다닌다는 기본적인 패턴에서 벋어나 고성능 스포츠카까지 만들어냈다. 가장 대표적인 것이 혼다사의 ‘비트’. 최고급 스포츠카에서 쓰는 미드십방식(엔진을 차체 중간에 놓는 방식)을 채택한 2좌석 오픈카다. 엔진은 3기통 6백56cc로 작지만 64마력이나 된다. 64마력은 일본의 경차 규정이 그어놓은 최고 출력. 가벼운 차에 64마력이란 결코 작은 힘이 아니다. 혼다는 F1 경주차를 만들면서 1천5백cc에 1천2백마력까지 출력이 나오게 한 적이 있다.

티코의 원조인 스즈키사의 알토도 6백57cc엔진에서 64마력까지 출력이 나온다. 하지만 이보다 배기량이 큰 7백96cc의 엔진을 올린 티코는 41마력 밖에 안된다. 기술력의 차이라고 밖에 볼 수 없다.

믿을 만한 안전도

일반승용차의 경우 4기통이 주종인데 비해 작은 배기량을 가진 경차들은 대부분 3기통이다. 3기통을 채택하는 이유는 무엇일까. 4기통은 피스톤 2개가 한조로 실린더 내를 움직인다. 두개가 맨 위에 있을 때 다른 두 개의 피스톤은 아래에 내려와 있다. 2기통 엔진 두개가 붙어있는 것과 마찬가지다. 반면에 3기통은 하나가 위에 있을 때 다른 하나는 중간, 마지막 것은 맨 아래에 있게 된다. 3기통은 엔진을 경량화할 수 있고 엔진이 가동될 때 2기통이나 4기통보다 폭발행정 횟수가 많아 부드러운 가속을 할 수 있다는 이점이 있다(티코는 3기통이고 아토스는 4기통방식을 채택하고 있다).

최근에는 경차를 이용한 전기차들이 줄지어 개발되고 있다. 시계로 유명한 스위스 스와치사는 휘발유 엔진과 전기모터를 동시에 사용하는 하이브리드차인 스와치카를 94년 개발, 내년부터 시판할 예정이다.

경차를 사고자 하는 마음이 있어도 실제 구매로 이어지지 않는 가장 큰 이유가 안전에 관한 의구심 때문이다. 하지만 시중에 판매되는 모든 차는 충돌시험 등을 거쳐 합격해야 판매될 수 있다. 경차도 에외가 아니다. 따라서 경차의 안전도는 소형차에 비해 크게 떨어지지 않는다. 실제로 독일 최대의 자동차 관련 기구인 전독일 자동차클럽이 유명 경차들을 대상으로 충돌시험을 한 결과 모두 평균 이상의 성적이 나왔다.