"남은 시간은 제 발명품이 상품화 되는 데 비칠 겁니다. 더디 가도 가긴 꼭 갑니다."

종로 2가와 3가가 만나는 인사동 입구에서 조그만 치과를 경영하고 있는 윤한석(尹漢晳·55세)씨는 올해로 개업의 생활 25년을 맞는다. 전쟁직후 사람도 물자도 귀하던 시절, 역시 치과의사였던 선친(윤수현씨·작고)의 조수노릇을 하며 어설프게 치의학의 세계에 발을 들여놓은 이래 그는 치과의사가 자신의 천직이라는 사실을 크게 의심하거나 부정해본 적이 없다. 말 그대로 자신의 직업은 하나님이 부여하신 일이기에 감사하고 성실해야 한다고 믿는 '머리끝부터 발끝까지' 치과의사다.

하지만 그의 병원을 한 번이라도 방문해 본 사람이라면 그가 보통의 치과의사와는 사뭇 다른 사람이라는 것을 쉽게 눈치 챌 수 있다.

병원문을 들어서자마자 가장 먼저 눈에 띄는 것은 의사면허증이 아니라 영어와 독일어로 쓰여진 특허장들. 출원명 '윤 어태치먼트'(Yoon Attachment)인 이 특허장의 임자는 말할 것도 없이 윤씨 자신이다.

"하다가 보니까 그렇게 됐어요"

발명가라는 직함을 따기 위해 특별히 목적의식을 갖고 일했던 건 아니라는 게 그의 설명이지만 윤씨는 이미 지난 84년부터 86년까지 뉴렌베르그 제네바 뉴욕 등 세계 유수의 발명전에서는 물론 국내에서도 국무총리 상을 수상한 경력을 갖고 있다. 상만 받은 게 아니라 4년간에 걸친 시도 끝에 미국특허도 따냈고 일본특허 역시 갖고 있다.

직업 십분 살린「직무발명」

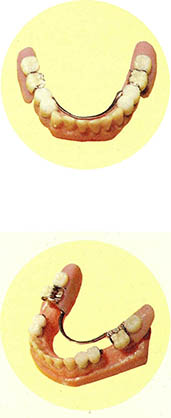

83년에 첫 특허를 얻은 윤씨의 발명품은 한글로 '국소의치의 착탈 어태치먼트'라는 생경한 명칭을 달고있다. 이름만으로는 구체적인 발명품을 연상하기가 어렵지만 윤씨가 내미는 작품을 보면 대번에 국소의치란 틀니며 이 틀니를 고정시키는 새로운 방법을 고안해낸 것이 발명의 내용이라는 것을 알 수 있다.

서울대 치의학과를 졸업하고 67년 개업한 이래 그는 틀니가 제대로 맞지않아 고생하는 많은 환자들을 보면서 개량형 틀니가 있어야 겠다는 필요성을 절감했다고 한다.

"기존의 틀니는 고리를 만들어 끼우는 방식입니다. 그런데 이 고리라는 게 자꾸 끼웠다 벗었다 하면 금속이 늘어나서 헐거워지고 심한 경우엔 끊어지기도 하죠. 게다가 거는 이에 하중이 많이 가서 잇몸이 주저앉으며 통증이 오기도 합니다." 결국 고리가 헐거워지는 문제와 이와 잇몸에 하중을 덜 줘야 한다는 두가지 목적을 다 만족시키려면 자물쇠(lock)원리를 이용하는 게 최상이라는데 생각이 이르게 됐다.

사실 윤한석씨가 기계적인 록 방식 틀니의 아이디어를 가진 최초의 사람은 아니다. 윤씨 자신은 자물쇠형 틀니의 아이디어를 의사가 되기 훨씬 전 아버지의 병원에서 본 일본인 이노우에의 발명품에서 얻었다고 한다. 미국에도 유사한 방식의 메이스(Mayes)라는 제품이 있어 윤씨가 미국 특허를 얻는 데 걸림돌이 되기도 했다.

그러나 윤씨는 자신의 제품이 기존의 것과는 다른 잠금 장치를 갖고 있다는 점을 강조 한다. 이노우게 방식이 이빨에 고리를 덧씌워 핀으로 틀니를 고정시키는 것이라면 메이스 방식은 입 안에서 바깥으로 손가락을 넣어 끼우게 돼 있어 혀 안쪽으로 손을 밀어 넣어야 하는 불편이 따른다. 반면 윤씨가 만든 틀니는 바깥쪽에서 안쪽으로 잠금장치를 작동하는 형이라 손으로 조작하기가 쉬울 뿐만 아니라 기계적인 장치라서 어금니같이 낮은 치아에도 적용하기가 수월하다는 설명이다.

수학적 방법으로 아이디어 돌파구 찾기도

83년 그가 특허를 따자 도하 각 신문사에서는 앞서거니 뒤서거니 화제의 인물로 그를 소개했다. 윤씨의 발명품이 우수해서이기도 했겠지만 '의사'가 발명을 했다는 사실 자체가 뉴스거리였으리라는 점은 불문가지의 사실이다. 그 자신은 이런 시각을 어떻게 받아들이고 있을까. 짐짓 그에게 '틀니 발명은 의사보다는 치과 기공사 영역일 텐데'라는 질문을 흘리자 받아치는 윤씨의 목소리 톤이 표나게 달라진다.

"우리나라 사람들 사농공상 하는 식의 생각이 있어선지 기술을 참 하찮게 생각해요. 하지만 기술자들 무시한 결과가 어떻습니까? 자동차 수출이 세계 몇 위다, 몇 위다 떠들지만 솔직히 핵심부품 뭐 하나 제대로 만들어 내는게 있습니까?"

의사의 길을 걷긴 했지만 원체 기계공학에 대한 관심이 많았던 데다 중학교 1학년 무렵부터 아버지 밑에서 간호사와 기공사 노릇을 겸하며 기공일을 손에 익힌 것이 연구에 도움을 줬다. 사실 그의 작품들은 어떤 기공사의 도움도 얻지 않고 모두 자신의 손으로 만든 것이다.

남들과 다른 방식으로 산다는 일에 항상 칭송이 따르거나 적절한 보상이 주어지는 것은 아니다. 윤씨 자신은 한국인으로서 외국 특허를 따냈다는 데 큰 자부심을 갖고 있고 동료들(대한치과의사 협회)도 이제는 과학상 후보로 추천할 만큼 인정을 해주지만 돌이켜 보면 어떻게 그 연구를 했나 아득해지곤 한다. 하루종일 밀려드는 환자를 상대한 뒤 저녁시간이 되어서야 겨우 작업을 시작할 수 있었던 게 윤씨의 처지라 하루 3, 4시간의 수면은 말할 것도 없고 작업도중에 기구들을 든 채 졸기도 예사였다. 무엇보다도 마음에 걸리는 건 생전에 아버님을 자주 못찾아 뵌 일이다. 비록 대를 이은 치과의사답게 틀니를 개량한 발명품으로 아버님의 긍지를 높여 드리긴 했지만 연구를 한답시고 변변히 모시지도 못한 일이 마음에 빚으로 남아 있는 것이다.

69년말 연구를 시작한 이래 특허를 따기까지 줄곧 혼자서 고군분투한 윤씨에게는 그간의 경험으로 얻은 철학이 있다.

"힘들 때도 있었지만 어떨 땐 텔레비전 쇼를 보면서 이런 생각을 합니다. '저기 나와서 춤주고 노래부르는 가수들이 보는 사람들 눈엔 그저 쉽게 노는 것으로 비치지만 좋은 장면 하나를 만들어 내기 위해서 조명은 어떻게, 안무는 어떻게, 또 의상은 어떻게 하는 식으로 머리 짜내서 만들어 내는 결과다. 노래 한 곡 부르는 데도 저렇게 치밀하게 아이디어를 만들어 내는데 나도 더 노력해야겠구나' 하고 마음을 다지죠."

또 하나 그의 아이디어 창고를 여는 열쇠는 수학적 상상력. 대학 입학전 외국 참고서까지 사다보며 미분, 초월 함수 등을 열심히 공부했는데 막상 의과 대학에 진학하고 나니 써먹을 데가 없어 무엇하러 골머리 앓아가며 그 고생을 했나 싶은 생각도 적잖이 들었단다. 그러나 갖은 방법을 다 동원해 해답을 찾아 나가는 과정을 몸에 익힌 덕분에 생각이 꽉 막혀 더 이상 작업이 나아가지 못할 때마다 돌파구를 만들어 낼 수 있었다는 게 그의 체험이다.

특허 취득 이후 윤씨가 직접 만든 틀니를 해 넣은 사람은 1백여명에 이른다. 이중 일부는 잘 맞지않아 다른 형태의 틀니를 해 가기도 했지만 현재까지 80%정도의 환자가 10년 가까이 교환없이 그대로 잘 사용하고 있어 윤씨는 자기 발명품에 자신감을 가지고 있다. 요즘 윤씨는 그간 밀쳐 두었던 발명품을 다시 꺼내 새로운 개량형을 만들 준비를 하고 있다. 자신의 기술이 특허는 얻었으되 경제성이 떨어져 상품화되지 못하는 것이 늘 마음에 걸려온 터였다. 아무리 좋은 발명품도 상품화돼서 사람들 곁에 가까이 있지 못 하면 결국 사라져 버리고 만다는 사실을 날이 갈수록 더 절실히 느낀다는 게 윤한석씨의 얘기다.

"남은 시간들은 못다한 일에 바쳐야죠. 더디 가기는 해도 가기는 반드시 갑니다."