슈퍼맨 같은 스피드와 힘

더 빠르게, 더 폼나게 달리고 싶은 인간의 욕망은 끝이 없다. 장난감처럼 태엽을 감거나 돛을 달아 움직였던 초기의 자동차는 증기기관, 가솔린 엔진의 발명으로 빨리 달릴 수 있게 됐다. 이후 고성능 엔진과 공기저항을 낮추는 디자인, 정밀한 조종 장치 같은 기술이 발전하면서 더 빠른 자동차가 끊임없이 탄생했다.

월드컵과 함께 세계 3대 스포츠로 꼽히는 자동차 경주대회 F1은 1시간에 360km를 갈 수 있는 경주용 자동차로 운전 실력을 겨루는 시합이지만, 동시에 최신 자동차 기술을 시험하는 무대기도 하다. F1에 출전하는 자동차는 보통 ‘머신’이라 부르며, 운송이나 승차감은 고려하지 않고 순전히 빠르게 달리도록 만들었기 때문에 일반 승용차와 다르다.

사람이나 짐을 옮기는 운송용 자동차와 경주용 자동차의 경계가 무너진 건 1910년대다. 평범한 도로에서도 빠른 속도를 느끼고 싶었던 사람들은 경주용 자동차와 일반 승용차를 섞어 놓은 ‘스포츠카’를 만들었다. 빠른 속도를 위해 승차감은 양보했지만, 경주용 자동차에 맞먹는 속도를 체험할 수 있는 즐거움이 사람들을 단숨에 매료시켰다.

그렇다면 ‘슈퍼카’는 어떤 자동차일까? 쉽게 말하면 스포츠카 중에서도 특히 뛰어난 자동차다. 1966년 이탈리아의 자동차 회사 ‘람보르기니’가 고성능 스포츠카 미우라를 발표하자 압도적인 성능과 매혹적인 디자인에 반한 사람들이 ‘슈퍼카’라는 이름을 붙여 준 것이다.

누구나 동의하는 객관적인 기준은 없지만, 요즘 슈퍼카는 제로백★ 2~4초, 최고 속도는 시속 320km 이상, 그리고 출력 1000마력★ 이상의 성능을 갖춘 차를 말한다. 현재 가장 빠른 슈퍼카는 프랑스의 자동차 회사 부가티가 만든 부가티 시론으로, 시속 420km까지 속도를 낼 수 있고 제로백이 2.5초, 출력은 무려 1500마력이다.

누구나 동의하는 객관적인 기준은 없지만, 요즘 슈퍼카는 제로백★ 2~4초, 최고 속도는 시속 320km 이상, 그리고 출력 1000마력★ 이상의 성능을 갖춘 차를 말한다. 현재 가장 빠른 슈퍼카는 프랑스의 자동차 회사 부가티가 만든 부가티 시론으로, 시속 420km까지 속도를 낼 수 있고 제로백이 2.5초, 출력은 무려 1500마력이다.제로백★

정지 상태에서 시속 100km에 도달하는데 걸리는 시간. 주로 자동차의 가속 능력을 나타내는 척도로 쓰인다.

마력★

1마력은 지구에서 1초 동안 75kg의 무게를 1m들어 올릴 때 필요한 힘을 말한다.

눈을 사로잡는 디자인

속도만 빠르다고 슈퍼카가 될 수는 없다. 페라리, 람보르기니, 맥라렌 외에도 많은 자동차 회사가 고성능 자동차를 만들지만 쉽게 ‘슈퍼카’로 인정받지 못한다. 최초의 슈퍼카 미우라가 그랬던 것처럼 슈퍼카는 넋을 놓고 볼만큼 아름다운 외모도 갖춰야 한다.

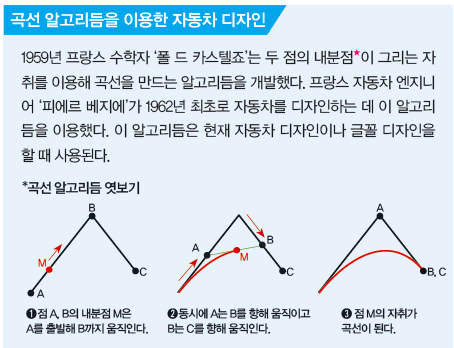

아름답게 만든다는 게 말처럼 쉽지는 않다. 자동차를 디자인하려면 먼저 엔지니어로부터 차에 대한 정보를 받아야 한다. 엔지니어는 차의 종류와 콘셉트에 맞춰 엔진의 크기와 위치, 운전석과 뒷좌석의 위치, 앞유리의 각도, 차체의 높이 같은 조건을 정한다. 자동차 디자이너는 설계도에 있는 조건을 충족하는 디자인을 해야하기 때문에 단지 아름답게만 그리면 안 된다.

슈퍼카가 등장할 무렵 자동차 디자이너들은 기존의 자동차와 다른 조건 때문에 고민이 많았다. 일반 승용차보다 큰 엔진을 실으려고 뒷좌석을 없애야 했으며 속도를 빠르게 만들기 위해 차체가 낮고 넓게 생겨야 했다. 운전석의 모양, 앞유리의 각도도 달랐다.

그런데 이런 가혹한 조건이 오히려 슈퍼카를 더욱 특별하게 만드는 디자인으로 이어졌다. 공기저항을 줄이기 위해 고안한 날렵하고 우아한 곡선, 자동차 높이의 절반 이상을 차지하는 바퀴, 새가 날개를 펴듯 열리는 문 등은 현재 슈퍼카의 상징이 됐다.

디자인이 곧 자동차의 정체성

람보르기니의 미우라가 성공을 거둔 뒤 많은 자동차 회사가 슈퍼카 개발에 뛰어들었다. 초기에는 속도가 중요했지만, 엔진 기술이 엇비슷해진 지금은 회사를 대표할 수 있는 독특한 디자인도 중요하다.

예를 들어 강력한 자동차를 추구하는 람보르기니는 직선 위주의 공격적인 디자인과 매우 낮은 헤드램프, 문이 수직으로 열리는 시저도어가 떠오르고, 페라리는 비교적 곡선이 많고 우아한 형태, 둥근 테일램프가 특징이다. 이런 특징이 자동차의 정체성을 완성한다.

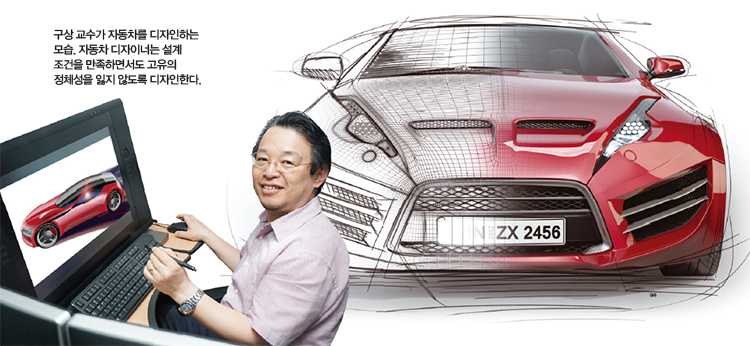

구상 국민대학교 자동차운송디자인학과 교수는 “고성능, 비싼 가격이 슈퍼카의 정체성을 만들지 않는다”며, “자동차 회사가 오랜 시간 고심해 쌓은 철학이 디자인에 들어있을 때 비로소 슈퍼카로 거듭날 수 있다”고 말했다.