선장은 예전의 모험가는 목숨을 걸고 항해를 했다며 운을 뗐다. 아무 것도 보이지 않는 바다에서는 배의 위치를 알기 어렵기 때문이다. 풍랑을 만나 방향을 잃는 일도 많았고, 같은 지역을 빙빙 돌기도 쉬웠다. 1707년, 영국의 서쪽 해안에 있는 ‘실리 제도’에서는 전함 4척이 암초와 부딪혀 1600명이 넘는 군사가 목숨을 잃었다. 경도를 정확히 알지 못했기 때문이다.

배가 남북으로 어느 위치에 있는지를 나타내는 위도는 시간별 태양의 높이, 낮의 길이, 길잡이 별로 대략 알 수 있다. 하지만 동서로 어느 위치에 있는지 나타내는 경도를 바다에서 알기는 어렵다. 그래서 콜럼버스도 인도를 찾아갈 때 같은 위도선을 따라 평행으로 항해했다. 아니면 별과 나침반, 모래시계 등으로 경도를 어림짐작하기도 했다.

현상금 걸린 경도

바다에서 길을 헤맬수록 피해는 커졌다. 선원들은 갈증과 비타민 결핍으로 인한 괴혈병에 시달리고, 다들 알고 있는 몇몇 항로로 수많은 배가 모여들어 약탈이 일어나기도 했다. 그래서 ‘경도를 측정하는 기술은 항해를 혁신적으로 변화시킬 것’이라는 기대가 싹텄다.

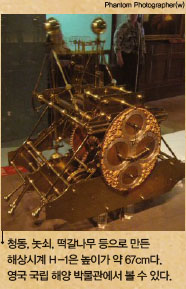

1714년 잉글랜드와 스코틀랜드를 다스리던 앤 여왕은 마침내 ‘경도법’을 선포했다. 바다에서 정확한 경도를 구할 수 있는 방법을 개발하는 사람에게 2만 파운드를 준다는 내용이었다. 당시 2만 파운드의 가치는 지금으로 치면 수십억에 해당한다.

경도를 구하는 문제는 바다 위에서 시간을 정확히 재는 것과 같은 문제다. 그 이유는 두 지역의 시간 차이가 경도 차이이기 때문이다. 지구는 한 바퀴(360°) 자전하는 데 24시간이 걸린다. 따라서 같은 위도에서 1시간만큼 차이가 나는 두 지역은 동쪽 또는 서쪽으로 약 15°만큼 떨어져 있는 것과 같다.

하지만 당시에는 밤낮으로 온도 변화가 큰 바다와 불규칙하게 흔들리는 배 위에서 정확히 움직이는 시계가 없었다. 그래서 새로운 시계를 만드는 방법이나 천체의 움직임으로 시간을 알아내는 방법을 개발했다고 주장하는 사람들이 속속 경도심사국을 찾아왔다.

위치를 알아야 하는 사람들

천문학으로 시간을 알려던 사람들도 고전을 면치 못했다. 독일의 요하네스 베르너는 달이 움직이며 고정된 별을 스쳐 지나가는 시간을 재서 항구와 배의 시간 차이를 알아내자고 했다. 하지만 별의 위치를 제대로 확인하거나 배 위에서 달과 별을 매일 관측하기는 매우 어려웠다.

지금 서 있는 곳의 위치를 알고, 그 위치를 전달하는 일이 얼마나 중요한지 깨달은 사람들은 위치를 표시하는 작업을 시작했다. 둥글고 큰 지구에서 한 점의 위치를 나타내는 방법은 경도와 위도였다. 위도는 태양이 머리 위에 오는 시간과 같은 자연현상과 관련이 있어 적도를 0°로 설정하는 것이 타당했다. 하지만 동서쪽을 나타내는 경도는 어디서부터 시작해도 문제없었다. 세계 각국은 자존심 싸움처럼 자기 나라에 경도가 0°인 선이 지나가는 지도를 만들어 쓰기 시작했다.

그러나 이렇게 만든 지도의 좌표는 모두 제각각이었다. 유럽처럼 여러 나라가 다닥다닥 붙은 곳에서는 이런 문제로 충돌하는 경우가 더 많았다. 결국 1884년 국제자오선회의에서 영국 그리니치천문대를 지나는 선을 경도가 0°인 기준선(본초자오선)으로 결정했다.

하지만 위치를 표시하려면 좌표를 그릴 곳, 지구가 있어야 한다. 실제 지구는 표면이 울퉁불퉁하다. 여기에 경도와 위도를 얹으면 제아무리 각도를 정확하게 나눠도 지도로 쓰기에는 불편하다. 동쪽 또는 서쪽으로 일정한 각도만큼 이동할 때 표면이 비교적 평평한 곳과 울퉁불퉁한 곳에서 실제로 가야 하는 거리가 다르기 때문이다. 일정한 규칙에 맞게 위치를 나타내고 거리를 계산하기 위해서는 어느 나라에서든 인정할 수 있는 지구 모형이 필요했다.

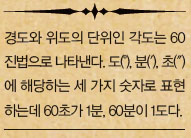

독일의 수학자 가우스는 1828년에 지구의 수학적 형상인 ‘지오이드’를 처음 소개했다. 지구에서 위치에너지가 같은 점을 연결해서 만든 면 중에서 평균해수면과 가장 가까운 면이 바로 지오이드다. 지오이드에서 바다는 지구의 평균해수면과 같고, 육지는 평균해수면을 연장한 면과 같다. 이 지구 모형은 어느 점에서든 점과 접하는 면이 중력 방향과 수직이다.

하지만 지오이드도 좌표로 쓰기에는 생김새가 복잡하다. 이 단점을 극복하기 위한 방법은 지오이드에서 원하는 지역이 있는 면에 가장 잘 들어맞는 회전타원체를 찾는 것이다. 그러면 한 나라의 좌표계 정도는 정확하게 만들 수 있다. 하지만 전 세계를 아우르는 좌표가 필요할 때는 문제가 됐다. 나라마다 좌표가 조금씩 달라서다. 1980년대 들어 세계 공통으로 쓸 수 있는 국제표준타원체가 개발됐다. 이렇게 만든 지구좌표계에서는 경도와 위도로 한 점의 위치를 정확히 나타낼 수 있다.

지구좌표계의 장점은 지구를 왜곡하지 않고 크기만 줄여 놓았다는 것이다. 하지만 한눈에 지구의 절반만 볼 수 있다는 게 단점이었다. 게다가 곡면에서 두 점 사이의 거리를 재는 것도 문제였다. 지구 전체를 평면에 나타낸다면 이 문제를 해결할 수 있었다.

지구가 투명한 공이고, 그 중심에 불빛이 있다고 생각해 보자. 지구에 종이를 그대로 갖다 대면 땅의 모양이 종이에 그림자로 나타날 것이다. 이것이 바로 투영이다. 이때 실제 땅의 모양과 똑같이 종이에 가장 정확하게 나타나는 부분은 바로 종이와 맞닿은 지역이다. 종이와 먼 지역일수록 그림자로 나타난 땅의 모양이 길어지거나 옆으로 퍼진다.

종이를 둥글게 말아 위아래가 뚫린 원통으로 만들고 그 안에 지구를 넣어서 원통 면에 땅의 모양을 투영할 수도 있다. 이 경우도 원통과 직접 맞닿는 지역이 가장 정확하게 그려진다. 우리나라처럼 남북으로 긴 나라의 지도를 그릴 때는 원통을 눕혀서 투영하는 게 유리하다. 좌우로 넓은 북반구 대륙의 지도는 종이를 고깔 모양으로 말아 지구에 씌워 투영하는 방법으로 만든다.

지구를 평면에 투영하면 땅의 모양은 물론 땅의 넓이, 두 점 사이의 거리도 달라진다. 안타깝게도 세 가지 요소를 모두 그대로 옮겨올 수 있는 평면지도 제작법은 없다. 지형도를 그리고 싶다면 땅의 모양이 유지되는 방법을, 인구밀도를 나타내는 지도를 그리고 싶다면 넓이가 유지되는 방법을, 비행기 노선도를 그리고 싶다면 거리가 유지되는 방법을 선택한다.

천차만별 지도, 그러나 내 위치는 결국 하나

평면지도는 만드는 목적과 방법에 따라 천차만별이다. 그렇다면 어떤 점의 좌표도 지도에 따라 계속해서 바뀔까? 경도와 위도로 위치를 나타내는 지구좌표계는 절대적인 기준으로, 바뀌지 않는다. 반면 평면지도는 직각좌표계처럼 위치를 x값, y값으로 나타낸다. 지도를 거리, 넓이, 모양 중 어떤 성질을 유지하도록 만드는지, 축척 등에 따라 한 점의 좌표가 다양하게 나타난다.

하지만 평면지도에서 원점으로 잡은 점이 지구좌표계에서 어디에 해당하는지 알면 서로 다른 좌표라도 지구좌표계로 바꿀 수 있다. 이 점을 이용하면 평면지도를 더욱 편리하게 만들 수 있다. 우리나라의 평면지도를 만들 때는 원점(0,0)을 그리니치 천문대가 아닌 우리나라 안에 잡는다. 이렇게 하면 좌표값을 더 작은 수로 나타낼 수 있다.

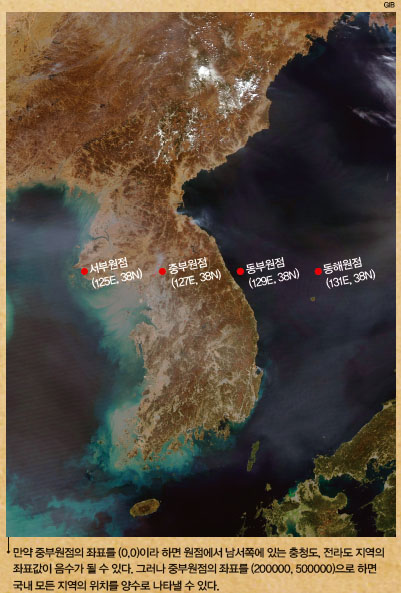

우리나라 지역별 평면지도에 쓸 수 있는 원점은 4개다. 일직선 위에 있는 네 가지 원점의 이름은 서부원점, 중부원점, 동부원점, 동해원점이다. 어떤 지점이 이 원점에서 각각 동서와 남북으로 얼마나 떨어져 있는지를 잰 값이 그 지점의 좌표값이다.

평면지도에서 위치는 주로 동서남북을 기준으로 나타낸다. 하지만 우리가 살고 있는 3차원 공간에서 세 번째 좌표를 빼놓을 순 없다. 바로 ‘높이’다. 높이는 육지에서는 해발고도, 바다에서는 수심이다. 특히 파도와 바람, 바닷물의 높낮이가 변하는 조석현상이 있는 바다에서 수심을 재는 일은 육지에서 고도를 재는 것보다 까다롭다.

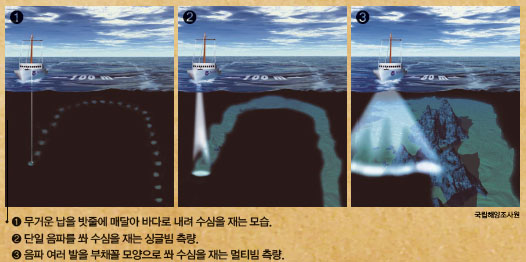

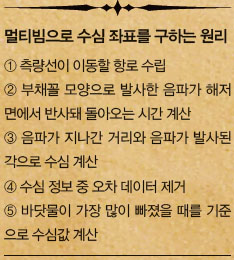

1990년 이후부터는 음파 여러 발을 부채꼴 모양으로 동시에 발사해 한 번에 넓은 지역의 수심을 얻는 멀티빔을 쓰고 있다. 1초당 발사할 수 있는 음파는 약 250발이다. 이 방법으로 측량할 수 있는 지역의 너비는 보통 수심의 3배 정도다. 만약 수심이 약 30m인 지점에서 음파를 쏜다면 배가 있는 지점에서 좌우로 45m, 즉 90m 너비에 해당하는 지역의 수심을 동시에 알 수 있다.

측량선이 이동하는 항로는 멀티빔이 측량한 영역이 약 30% 겹치도록 계획한다. 측량오차가 큰 바깥 부분에서 더욱 정확한 수심 값을 골라내기 위해서다. 이렇게 수심을 구한 다음 물때와 관련된 정보를 반영해 바닷물이 가장 빠졌을 때의 수심 값으로 환산한다.

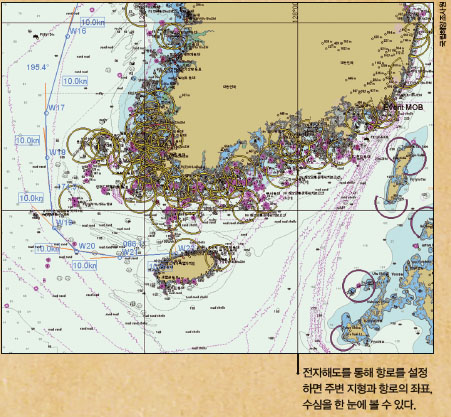

수심을 포함한 좌표는 바다 지도인 ‘해도’를 통해 확인할 수 있다. 해도는 항해용으로 만들어져 물이 가장 빠졌을 때의 수심 값이 실린다는 것이 특징이다. 배가 항상 안전하게 지나갈 수 있는지를 알려주기 위해서다.

요즘은 항해도 상당 부분 자동화됐다. 자동항해기능 프로그램은 좌표를 기준으로 항로를 인식한다. 그래서 배가 미리 계획한 항로에서 벗어나지 않도록 도와준다. 항해사는 일일이 좌표를 계산하며 배를 운전하지는 않지만 안전한 항해를 위해 지형과 좌표가 나타난 해도를 반드시 갖추고 배에 오른다.

바다에도 육상의 도로처럼 공사구역, 접근 금지구역이 있다. 이 구역은 모두 좌표로 표시되며, 항해사는 좌표를 읽고 항로를 새로 결정한다. 좌표는 안전한 항해를 도울 뿐만 아니라 우리나라 영해의 범위를 결정하는 기준이기도 하다. 영해는 물이 완전히 빠지는 지역에서 12해리까지다. 이보다 엄밀해야 하는 법에서는 좌표로 기준점을 나타낸다.

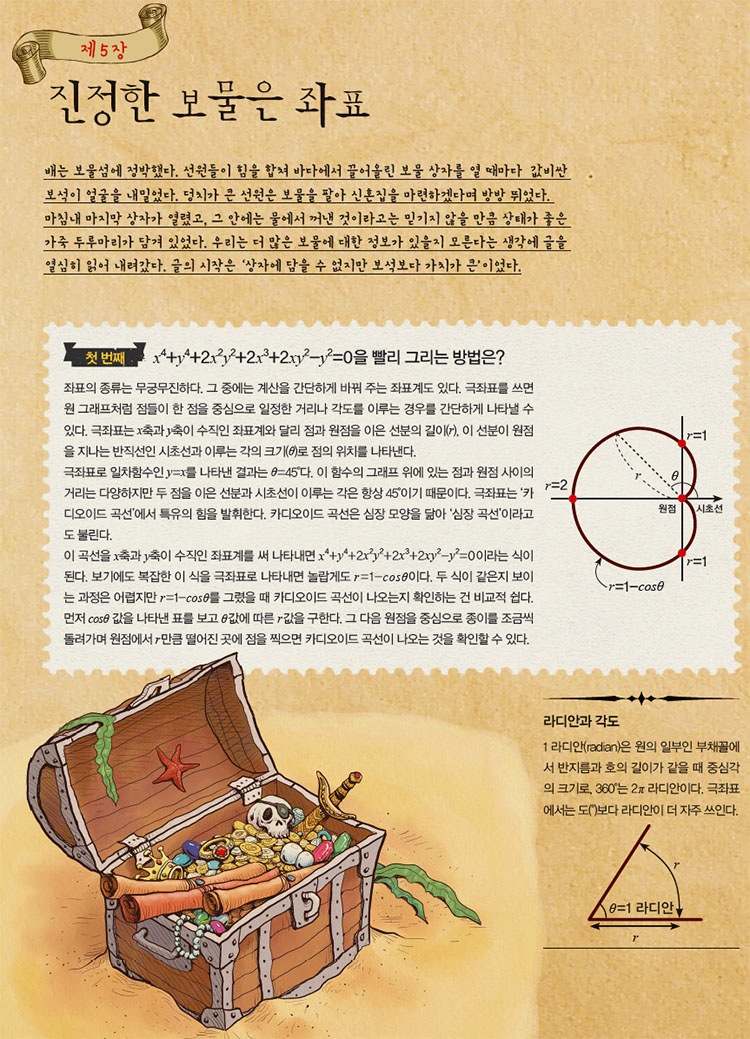

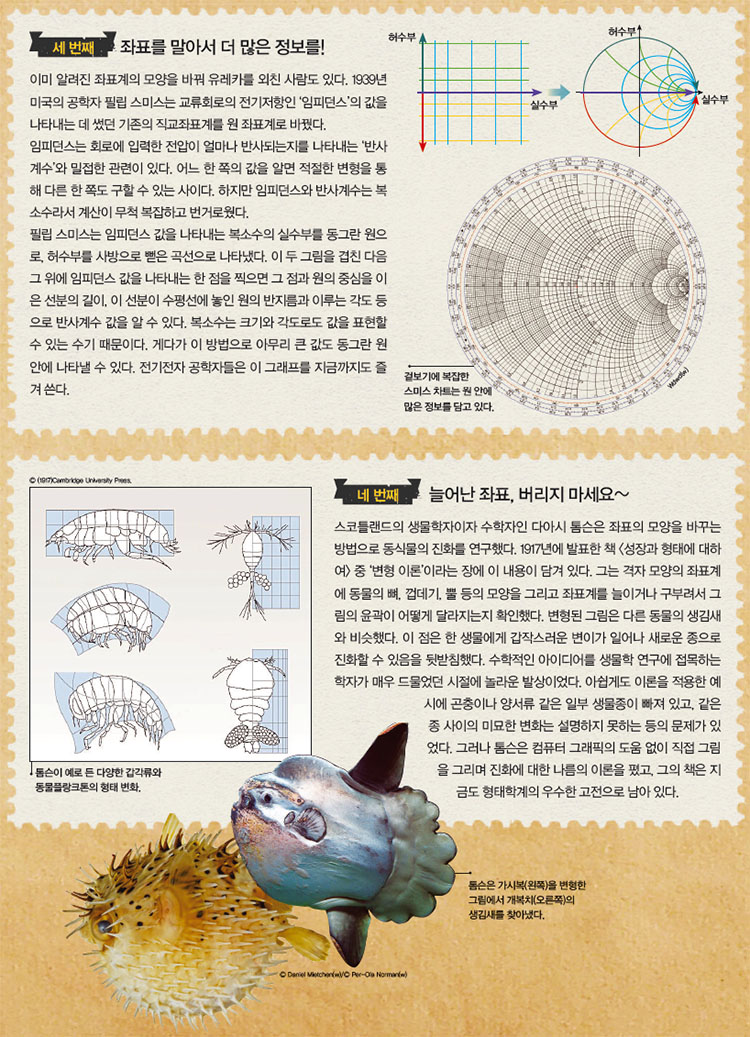

우리는 보물을 찾았지만, 알고 보니 우리를 보물로 이끈 좌표야말로 진정한 보물이었다. 좌표를 알면 위치를 정확하게 나타낼 수 있을 뿐만 아니라 훌륭한 발명을 해낼 수도 있다. 그리고 좌표를 바꾸는 원리로 귀중한 보물을 지켜낼 수 있다. 만약 우리 중 누군가가 보물에 눈이 멀어 동료들을 배신하기라도 한다면 이런 방법으로 방어할 수 있겠다는 생각이 들었다. 역시 수학을 아는 것이 힘이다. 안 그런가요, 선장님?