지난해 12월 미국 스타트업 에너저스(Energous)는 자사의 원거리 전력 전송기 ‘와트업(WattUp)’이 세계 최초로 미국연방통신위원회(FCC)의 인증을 받았다고 발표했다(비인가 기준인 1m 이내). 이는 전자제품이 인체나 다른 기기에 유해하지 않다는 뜻으로, 에너저스의 원거리 전력 전송기가 FCC 전자파적합성 테스트를 통과했음을 의미한다.

지난해 12월 미국 스타트업 에너저스(Energous)는 자사의 원거리 전력 전송기 ‘와트업(WattUp)’이 세계 최초로 미국연방통신위원회(FCC)의 인증을 받았다고 발표했다(비인가 기준인 1m 이내). 이는 전자제품이 인체나 다른 기기에 유해하지 않다는 뜻으로, 에너저스의 원거리 전력 전송기가 FCC 전자파적합성 테스트를 통과했음을 의미한다.

원거리 무선 충전 기술은 무선으로 전력을 전송하는 만큼 전파에 의한 인체 유해성이 상용화에 가장 큰 걸림돌이다. 상용화를 위해서는 FCC 승인이 필수인 셈이다. 에너저스는 FCC 인증을 받기 전 홍보 영상에서 왓업이 최대 15피트(약 4.5m) 떨어진 거리에서 휴대전화, 손목시계, 스피커 등 전자 기기를 충전할 수 있다고 공개했다.

올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전전시회 ‘국제가전전시박람회(CES 2018)’에서도 무선 충전 기술이 대거 선보였다. 에너저스는 왓업으로 주변 1m 반경에 놓인 마우스, 키보드 등 컴퓨터 주변기기 충전을 시연했다.

미국의 파워캐스트도 최대 3피트(약 91cm) 떨어진 거리에서 전자기기를 충전할 수 있는 ‘파워스팟’을 시연했고, 오시아는 자사의 무선전력송신 장치인 ‘코타’와 무선으로 연결되는 ‘코타 포에버 배터리’를 구동해 보였다.

1m 이상 무선 충전, 코일 커져 포기

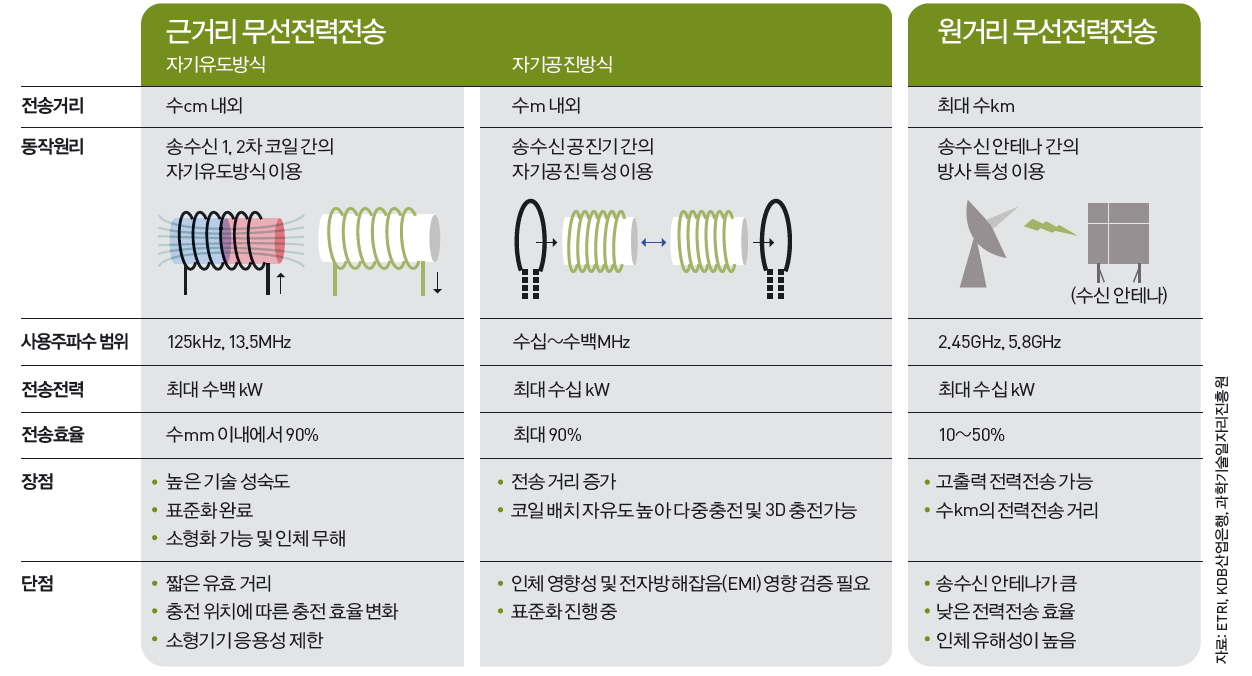

원거리 충전 기술은 무선전력전송 기술의 일종이다. 전선을 사용하지 않고 전기에너지를 전달하는 무선전력전송은 전송 거리에 따라 근거리와 원거리로 나뉜다. 이강윤 성균관대 전자전기공학부 교수는 “근거리와 원거리를 구분하는 명확한 기술적인 기준은 없지만, 최근 1m 이상이면 원거리 충전으로 본다”고 말했다.

근거리 무선전력전송 기술은 크게 자기유도방식과 자기공진방식을 이용한다. 자기유도방식은 가장 오래됐고 그만큼 흔한 무선 충전 기술이다. 휴대전화 무선 충전기가 대표적이다. 수mm 떨어진 코일 2개에 유도전류를 만들어 배터리를 충전한다. 전동칫솔, 무선 면도기 등에도 무선 충전 기술이 사용된다. 다만, 전력 송신기와 수신기의 거리가 1cm 이하로 사실상 거의 붙어 있어야 한다는 점이 기술적인 한계다.

자기공진방식은 송신기와 수신기가 동일한 주파수로 공진할 때 전자기파가 근처의 자기장을 통해 이동하는 ‘감쇄파 결합 현상’을 이용한 방식이다. 2007년 마틴 솔라치치 미국 매사추세츠공대(MIT) 물리학과 교수가 이 방식으로 10MHz의 무선전력전송 시스템을 개발하면서 주목받기 시작했다. 당시 1m 내외 거리에서 90%의 효율로 전력을 전송할 수 있는 수준이었다. 이 교수는 “송신코일에서 10W(와트)의 전력을 보내면 수신코일에서 9W를 받는다는 의미”라며 “자기유도방식과 효율은 비슷하지만 거리가 더 늘어난 것”이라고 말했다.

이 때문에 등장 직후부터 삼성, 퀄컴 등 글로벌 전자기업들의 관심을 한 몸에 받았다. 실제로 퀄컴은 2015년 자기공진방식을 이용해 도로 위에서 전기자동차를 무선으로 충전하는 기술을 선보였다. 당시 퀄컴은 바닥에 깔린 충전 패드 위에서 7kWh(킬로와트시) 리튬이온배터리를 장착한 경주용 차를 약 1시간 만에 충전했다.

하지만 상용화는 쉽사리 이뤄지지 않고 있다. 이 교수는 “송신기와 수신기의 거리가 조금만 늘어나도 코일이 너무 커진다는 문제가 있다”며 “한 연구팀이 자기공진방식으로 수m 떨어진 거리에서 무선 충전 기술을 선보였는데, 당시 코일의 폭이 2m나 됐다”고 말했다.

안테나 100개에 1W씩 실어 전송

수km 이상 원거리에 무선으로 전력을 보낼 때는 전자기파(RF)방식을 쓴다. 전자기파방식은 안테나를 통해 전자기파를 직접 보내고 받는다. 2.45GHz(기가헤르츠)나 5.8GHz의 높은 주파수 대역을 이용해 고출력의 전력을 수십km까지 전송할 수 있다.

1990년대 초부터 이 방식을 연구한 일본은 2015년 500m 거리에서 10kW(킬로와트)의 전력을 보내는 데 성공했다. 하지만 일본은 이를 끝으로 전자기파방식 연구를 중단했다. 미국도 2008년 사실상 전자기파방식 연구를 접었다.

가장 큰 문제는 낮은 효율이었다. 전자파가 퍼져나가면서 거리가 멀수록 수신기에 도달하는 전자파가 적어져 효율이 10~20%에 그쳤다. 이 때문에 원하는 양의 전력을 받기 위해서는 안테나를 키워 더 높은 전력을 쏠 수밖에 없었다. 박영진 한국전기연구원 의료기기연구센터 책임연구원은 “일본 미쓰비시 중공업에서 10kW 전력을 보낼 때 송신기로 가로와 세로가 각각 수m가 넘는 대형 안테나와 수신기를 사용했다”고 말했다.

효율이 낮아 경제성은 떨어지는데 안테나는 거대하다보니 이를 적용할 산업이 없었다. 선을 없앤다는 이유로 전자기파방식을 채택하는 것은 ‘배보다 배꼽이 더 큰’ 격이었다. 게다가 고주파 전력을 사용하는 만큼 인체 유해성에 대한 우려도 컸다.

결국 전자기파방식은 인공위성이 태양전지를 이용해 전력을 생산한 뒤 이를 지상으로 보내는 ‘태양발전위성’ 등 거대 산업용으로만 연구돼왔다.

그런데 최근 등장한 사물인터넷(IoT)이 전자기파방식의 불씨를 다시 지피고 있다. 휴대전화를 충전할 때는 약 1W, IoT는 약 수십mW(밀리와트)의 적은 전력만 있어도 충분하기 때문이다. 기존에 전자기파방식이 고출력을 최대한 멀리 보내는 장거리 전송에 집중했다면, 최근 전자기파방식은 10m 이내에서 안정적으로 전력을 보내는 중거리 전송에 집중하고 있다.

전자기파방식을 이용한 중거리 전송에서 가장 큰 숙제는 인체 유해성 해결이다. 이 교수는 “안테나를 여러 대로 쪼개는 것도 한 가지 방법”이라며 “기존에 안테나 한 개에서 100W를 전송했다면 이제는 1W급 안테나 100개를 사용하는 식”이라고 설명했다. 인체에 100W급 전자기파가 흡수되기 때문이다.

이 경우 안테나 100개는 각각 방향을 바꿔가며 충전할 전자기기를 탐지한다. 전력은 안테나에서 전자기기로 흐르지만, 안테나와 전자기기가 별도의 통신을 이용해 자신들의 위치 정보를 계속 주고받을 수 있다. 이를 ‘역지향성 안테나(retrodirective antenna)’라고 한다.

이때 만약 안테나와 전자기기 사이에 사람이 있다면 안테나는 사람을 회피해 전자기기에 도달할 각도를 다시 계산하고 방향을 바꾼다. 현재 중거리 전송은 사방이 벽으로 이뤄진 방을 가정하고 설계되는 만큼 직선으로 도달하기 어려운 경우에는 벽에 반사돼 전자기기에 도달할 각도를 계산한다. 사람이 계속 움직이더라도 지속적으로 이를 탐지하고 실시간으로 안테나가 각도를 바꿀 수 있다.

다만 이렇게 인체를 회피하는 과정에서 전송 효율은 다소 떨어진다. 안테나에서 전자기기까지 직선으로 도달하는 것보다 거리가 길어지고, 벽에 닿을 경우 전자기파가 일부 흡수되기 때문이다. 그래서 효율을 최대한 높이기 위해 100개의 안테나에서 나온 전자기파를 모으는 ‘빔포밍’기술이 사용된다. 마치 무대 위에서 여러 대의 조명이 한 명의 배우를 향해 비출 경우 더 밝아지는 것과 같은 이치다.

이 교수는 “전자기파를 잘 모은다는 것은 여러 전자기파의 파동을 일치시킨다는 뜻”이라며 “파동의 위상이 일치하면 중첩 효과로 더 높은 전력을 전송할 수 있고, 그렇지 않으면 효율이 떨어지는 만큼 파동을 일치시킬 수 있도록 안테나를 미세하게 조정하는 기술이 필요하다”고 설명했다.

에너저스, 파워캐스트, 오시아 등 최근 무선 충전 기술 개발 기업들은 대부분 이 방식을 활용하고 있다. 이 교수는 “인체 회피와 효율성 등 몇 가지 해결해야 할 문제가 있긴 하지만 전자기파방식을 이용한 중거리 무선 충전 기술은 현재 프로토타입이 개발될 만큼 상용화가 그리 먼 얘기가 아니다”라며 “이르면 3년쯤 뒤에는 제품이 출시될 것”이라고 말했다.

체내 ‘페이스메이커’ 무선으로 충전

한국전기연구원은 1999년 10kW급 무선전력전송 장치를 개발했고, 2011년에는 가정에서 휴대전화나 태블릿PC 등을 충전할 수 있는 ‘무선 충전 존’도 선보였다. 박 책임연구원은 “무선 충전 기술은 의료기기에도 필요하다”며 “휴대전화나 사물인터넷의 경우 무선 충전 기술로 불편함이 줄어든다는 의미가 있지만, 체내에 삽입되는 의료기기의 경우 무선 충전이 생존에 필수”라고 말했다.

대표적인 예가 인공 심박기(페이스메이커)다. 인공 심박기는 심장질환자들이 심박동수가 불규칙해지거나 멈췄을 때 심장에 전기자극을 줘 심박동을 다시 정상화하는 역할을 한다. 그런데 이 장치를 체내에 삽입하면 가슴부위가 볼록 튀어 나올 만큼 크다. 한번 삽입하면 유선으로 충전할 수 없는 탓에 기기의 절반을 차지할 만큼 큰 배터리가 들어가기 때문이다. 또 7~10년마다 배터리가 다 닳으면 기기를 교체해야 하는데, 이때 기기와 수술비만 3000만 원 가량 된다.

박 책임연구원은 “몸속 인공 심박기를 무선으로 충전할 수 있다면 배터리 크기를 최소화할 수 있을 뿐만 아니라 배터리 때문에 수술을 할 필요도 없다”고 말했다. 의료기기 분야에서 무선 충전 기술의 활용 전망은 밝다. 이명이 발생하면 전기자극을 가해 불편을 해소하는 장치나, 소화기관을 돌아다니는 마이크로로봇을 몸 밖에서 무선으로 충전할 수 있다.

현재 박 책임연구원은 서울대병원과 공동으로 연구를 진행하고 있다. 지난해에는 무선 충전이 가능한 ‘스마트 보청기’를 개발해 음향제품 전문기업에 기술을 이전했다. 그는 “체내 삽입 의료기기는 수mW 수준의 아주 적은 전력으로 충분히 충전할 수 있다”며 “무선 충전 기술이 의료 등 다양한 분야와 만나 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 기대했다.