경주 지진이 일어난 뒤 이곳에 있던 문화재들은 얼마나 영향을 받았을까. 조사해보니 첨성대 상부의 정(井)자형 석재의 모서리는 벌어졌고, 불국사에 있는 다보탑의 난간석은 떨어져 있었다. 전통 건축물의 지붕이나 담의 기와가 떨어지기도 했다.

하지만 다행히도 예상보다 큰 피해는 없었다. 특히 석가탑과 첨성대는 거의 피해가 없었다. 현대 건축물이야 내진 설계를 적용해 짓지만, 1300여 년 전 목재와 석재, 벽돌 등으로 지은 전통 건축물이 그다지 큰 피해를 입지 않았다는 점은 매우 흥미로운 일이었다.

2015년 석가탑 복원한 덕분에 이듬해 지진 피해 막아

신라 경덕왕 때인 751년 무렵에 지어진 경주 불국사 삼층석탑(석가탑, 국보 제21호)은 다보탑(국보 제20호)과 함께 한국을 대표하는 석조문화재로, 1995년 세계문화유산에 등재됐다.

1966년 석가탑에서는 글씨가 쓰인 채로 뭉쳐져 있던 종이 뭉치가 나왔다. 도굴로 인한 훼손으로 석가탑을 해체해 수리하던 중이었다. 전문가들이 2007년 종이 뭉치를 조심스럽게 떼어내 거기에 쓰여 있는 글자를 해석했더니, 고려시대에 경주에서 일어난 지진과 석가탑에 대한 이야기가 실려 있었다. 1036년 6월과 7월 경주에 리히터 규모 8~9 정도로 추정되는 큰 지진이 일어나 석가탑이 무너질 위험에 처하고 행랑이 무너졌으며, 2년이 지난 1038년에 수리됐다고 적혀 있었다. 당시만 해도 석가탑이 지진에 취약했다는 뜻이다.

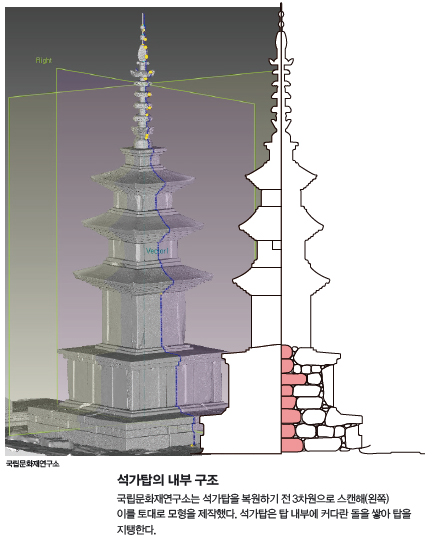

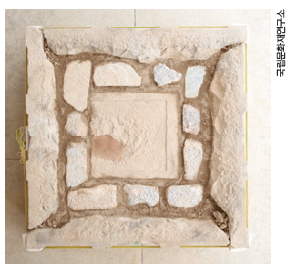

필자가 속한 국립문화재연구소 연구팀은 2010년 정기점검을 하던 도중, 석가탑의 기단 갑석(덮개돌) 일부에서 균열을 발견했다. 그래서 2012년 탑을 복원하기 위해 해체했을 때 몇 가지 문제점을 발견했다. 석가탑은 아랫부분(기단)의 안쪽으로 커다란 돌 들을 심처럼 박아 쌓았다(적심석). 적심석과 적심석 사이에는 작은 돌과 모래를 넣어 단단하게 만들었다. 그래서 각 면에서 봤을 때 중심축을 중심으로 상부의 하중이 탑 정중앙에 쏠린다.

그런데 오랜 세월을 겪으면서 적심석이 무척 닳아 있었다. 심지어 적심석 사이사이의 빈 공간을 메우고 있던 작은 돌과 모래도 빠져나가 있었다. 갑석이 더 이상 상부의 무게를 지탱하기 어렵다는 얘기다.

또 다른 문제점도 있었다. 돌과 돌을 쌓을 때에는 서로 맞닿는 표면적이 클수록 안정적이다. 지진 등 외부로부터 압력을 받았을 때 윗돌의 무게가 아랫돌로 골고루 전달되면서 마찰력이 커져 돌들이 밀리거나 어긋날 위험이 적어지기 때문이다. 그런데 석가탑은 돌들의 표면이 거칠어서 서로 맞닿는 표면적이 크지 않았다.

우리는 이 문제점들을 해결하기 위해 지반부터 조사했다. 땅을 파지 않고 내부 상태를 조사하는 지표투과레이더(GPR, Ground Penetrating Radar)를 이용해 지반은 충분한 지지력을 갖추고 있음을 확인했다. 그래서 지반은 이대로 원형을 보존했다. 그리고 석가탑을 3차원으로 스캔해 이를 토대로 미리 모형을 제작한 뒤 예상되는 문제점들을 검토했다.

가장 먼저 했던 작업은 탑을 더욱 튼튼하게 지탱하는 일이었다. 석재 자체가 노후화하면서 지지력을 상실하는 현상을 막기 위해 탑의 기단 안쪽으로 땅과 수직이 되는 중심축에 맞춰 큼지막한 돌을 겹쳐 쌓았다. 그리고 이들 돌 사이사이에 작은 돌과 황토, 무기질 보수재료를 넣어 보강했다. 사실상 적심석을 다시 쌓아 하부를 단단하게 만들어 무게중심이 석가탑의 정중앙에 생기도록 한 것이다.

또 아랫돌 위에 무기질재와 고운 모래를 깔고 증류수를 뿌린 다음, 윗돌을 놓았다. 그러면 무기질재가 물과 만나 회반죽처럼 끈적끈적해졌다가 단단해 진다. 결국 위아랫돌 사이의 접촉 면적이 넓어지면서 마찰력도 커진다. 그래서 지진이 일어났을 때 좌우 방향으로 일어나는 진동을 버티는 힘이 커진다. 이외에도 티타늄을 고임쇠로 써 부재의 수평을 잡았다.

또 아랫돌 위에 무기질재와 고운 모래를 깔고 증류수를 뿌린 다음, 윗돌을 놓았다. 그러면 무기질재가 물과 만나 회반죽처럼 끈적끈적해졌다가 단단해 진다. 결국 위아랫돌 사이의 접촉 면적이 넓어지면서 마찰력도 커진다. 그래서 지진이 일어났을 때 좌우 방향으로 일어나는 진동을 버티는 힘이 커진다. 이외에도 티타늄을 고임쇠로 써 부재의 수평을 잡았다.

이 모든 과정은 국가무형문화재 석장을 비롯한 장인들과 건축, 보존 분야 연구원들이 힘을 합쳐 진행했다. 1000년 이상의 역사를 가진 문화재를 가장 전통적으로 유지하면서도 튼튼하게 복원하기 위해서였다. 그리고 2015년 석가탑 복원이 끝났다.

석가탑은 건립된 지 약 300여 년 만에 리히터 규모 8~9로 추정되는 지진으로 무너졌다가 다시 복구됐다. 그리고 다시 1000년이 지나 해체와 복원을 거친 뒤 규모 5.8의 지진을 견뎌냈다.

무게추가 달린 거대한 ‘오뚝이’, 첨성대

첨성대도 지난해 경주 지진에서 자유로울 수 없었다. 첨성대는 신라 선덕여왕 때 건립된 것으로 동양에서 가장 오래된 천문대로 추정된다. 우리 선조들의 높은 과학 수준을 보여주는 귀중한 문화재다(국보 제31호).

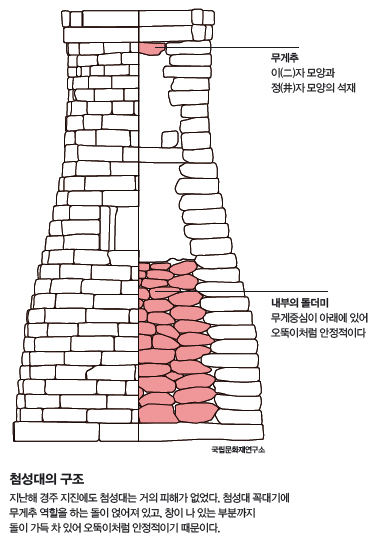

높이는 약 9m이며, 커다란 기단석 위에 원형으로 부채꼴 모양의 돌을 둘러쌓는 방식으로 27단을 쌓았다. 1단에서 12단까지 내부는 흙과 작은 돌 등을 섞어 단단하게 채웠으며, 19~20단과 25~26단에는 ‘이(二)’자 모양의 석재가 돌 틈에 끼워져 있다. 맨 꼭대기에는 ‘우물 정(井)’자 모양의 석재가 놓여 있다. 원래 이 정자 모양 돌은 서로 만나는 모서리를 요철(凹凸)처럼 다듬어 결합돼 있었다. 그런데 1000년 이상이 흐르면서 한 쪽 귀퉁이가 떨어져 나갔다. 전체적인 모양도 세월을 빗겨가지 못했다. 북쪽으로 약 1도 가량 기울어져 있었는데, 지난해 지진이 일어난 뒤 약 0.1도 가량 더 기울어졌다. 정(井)자석 틈새도 약 5cm 가량 벌어졌다.

우리는 2009~2010년 KAIST 지오센트리퓨지 실험센터와 함께 지진이 첨성대에 어떤 영향을 미치는지 실험을 진행했다. 약 15분의 1 크기로 축소한 첨성대 모형을 만들고 여기에 인공 지진을 일으켜 첨성대에 미칠 영향을 시뮬레이션했다. 또한 건축문화재에 대한 지진의 영향은 문화재가 위치한 지반 상태와도 밀접한 연관이 있기 때문에, 첨성대 주변 지반에 대한 시추 조사와 탄성파 탐사(지표면에 진동을 발생시켜 이로 인한 파형의 전파시간 등을 분석해 지질 구조를 조사하는 방법), 전기 비저항 탐사(전류를 흘려 지하의 전기적 물성을 추정하는 방법) 등을 진행했다.

그 결과 첨성대는 상부가 하부보다 날렵하고, 12단 까지 내부가 크고 작은 돌과 흙 등으로 조밀하게 채워져 있었다. 오뚝이처럼 무게 중심이 아래(대략 3~5단)에 있어, 지진 같은 큰 진동이 와도 쉽게 흔들리지 않는 구조라는 뜻이다.

게다가 첨성대의 각 단은 원형으로 구성돼 있다. 원은 도형 중에서 외부 힘에 가장 안정적인 구조다. 그래서 첨성대는 어느 방향에서 외력이 가해져도 대응할 수 있다. 또한 각 단을 이루는 돌은 안쪽으로 뿌리가 길게 뻗어 있어 무게 중심이 안쪽에 위치해 쉽게 붕괴되지 않았다.

첨성대에서 가장 놀라운 점은 지진파의 충격을 감쇄시키는 ‘무게추’가 달렸다는 것이다. 현대 건축물에는 지진에 대응하기 위해 보강재를 넣어 건물이 무너지지 않게 하거나(내진), 건물과 지반 사이 전단변형 장치를 설치함으로써 지진으로 인한 진동의 주기를 길게 변화시켜 피해를 최소화하거나(면진), 완충기나 대형 무게추를 달아 관성의 법칙을 이용해 지진의 충격을 상쇄시킨다(제진).

그런데 제진 설계와 비슷하게 첨성대의 상단에 있는 ‘이(二)’자 모양의 석재와 ‘정(井)’자 모양의 석재가 무게추 같은 역할을 하는 것으로 조사됐다. 그래서 우리는 첨성대 모형에서 이 두 가지 형태의 석재를 없앤 뒤, 15g의 중력 조건에 1초간 인공 지진 충격을 줬고, 그 결과 상단의 석재 몇 개가 떨어져 나갔다. 이것은 실제 첨성대에 리히터 규모 약 6 정도의 강한 지진이 15초간 지속되는 것과 같은 세기다. 반면에 완전한 첨성대 모형에 같은 힘을 가했더니, 부재 일부가 제자리에서 벗어나는 정도에 그쳤다.

첨성대에 관해서는 놀라운 사실이 하나 더 있다. 첨성대는 신라 선덕여왕 때 지어진 이후, 단 한 번도 무너져 다시 쌓았다거나 해체해 수리했다는 기록이 없다. 수많은 전쟁이 일어났고 무수한 건축물이 지어지고 없어지기를 반복하는 동안, 첨성대는 약 1300년 동안 제자리에 서 있었다. 우리가 해야 할 일은 이 모습을 잘 지켜 우리 후손에게 물려주는 것이다. 지진 같은 자연재해는 사람의 힘으로는 정확히 예측하거나 막을 수 없다. 하지만 그에 따른 피해의 유무는 우리 노력에 따라 달라진다. 필자처럼 문화재를 연구하고 지키는 사람들이 자부심을 갖고 달리는 이유다.

통일신라시대에도 큰 지진 있었다

지난해 경주에서 일어난 지진은 리히터 규모 5.8로, 재현주기 500년 수준의 지진에 해당한다. 즉 매우 드물게 일어나는 지진이라는 뜻인데, 그렇다면 통일신라시대에도 이 정도 규모의 지진이 일어났을까. 혹시 그랬다면 당시 건축물을 짓는 장인들에게도 지진에 대비할 노하우가 있었던 것일까.

김부식이 집필한 ‘삼국사기(위 사진)’를 보면 첨성대를 지은 이후인 779년 3월, 리히터 규모 8~9 정도로 추정되는 지진이 일어났다는 기록이 있다. 이 때 경주에서 100여 명이 사망하고 가옥도 여러 채 무너졌다고 한다.

당시 경주 인구를 정확히 알 수는 없지만, 일연이 지은 ‘삼국유사’에 따르면 9세기 말 경주에는 17만8936호(戶)가 있었다고 한다. 1호당 4~5명이 살았다고 가정하면 경주에는 90만 명 정도가 거주했을 것으로 추정된다.

그 중 100명이 사망했다면, 9000명 당 1명꼴이니 현재의 서울 인구(1500만 명)로 따져보면 1500명이 넘게 사망한 것과 비슷하다. 실로 어마어마한 규모의 지진이 일어나 피해가 컸음을 짐작케 한다.

기상청에서 2012년에 발간한 ‘한반도 역사지진 기록(2년~1904년)’을 보면 당시에 일어났던 지진 규모를 8~9로 추정하고 있다.

2009년 문화재청 국립문화재연구소가 KAIST에 의뢰해 실시한 ‘건축문화재 지진·홍수 재해 위험도 평가연구’에서도 ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’ 같은 문헌기록에 나와 있는 지진 기록을 분석했는데, 진도 8~9로 추정되는 지진이 이전에도 여러 번 발생했었다는 결과가 나왔다.