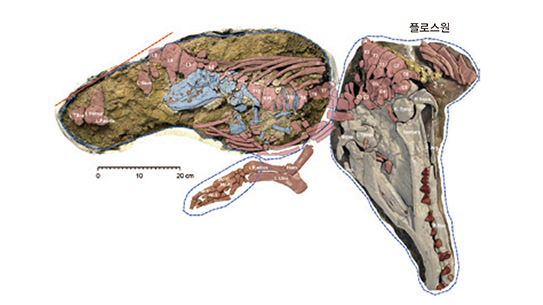

2003년, 인도네시아 플로레스 섬에서 새로운 인류 화석이 발견됐다. ‘호모 플로레시엔시스’라는 이름이 붙은 이 종은 키가 1m, 뇌 용량이 현생인류의 3분의 1에 불과한 호미닌이었다. 많은 학자들은 그 작은 크기에 경악했고, 일부는 ‘현생인류의 기형 아니냐’는 터무니 없는 주장을 했다(물론 금방 일축됐다).

현대 진화생물학의 최고 대가로 꼽히는 스티븐 제이 굴드가 살아있었다면(2002년 타계했다) 펄펄 뛰지 않았을까. “장구한 인류의 진화사에서 사람 속(屬)이 왜소한 종을 낳았다는 사실이 그처럼 놀라운 일이냐!”고. 이 작은 종에 대한 학자들의 반응은 역사가 반드시 ‘진보’한다고 가정하는 우리의 전형적인 편견

을 드러냈는데, 굴드는 이런 세계관을 가장 통렬하게 비판한 사람이었다.

‘과학과 휴머니즘’은 굴드의 연구의 바탕이 되는 이 같은 세계관을 분석한 평전이다. 국내에 그의 평전이 번역된 건 처음이다. 그의 사상은 광대하고 미묘해서 한마디로 요약할 수 없기로 정평이 났는데, 그에게 지적인 빚을 졌다고 생각하는 두 명의 사회학자가 이에 도전했다.

책에는 그간 잘 알려지지 않은, 휴머니즘에 대한 그의 사상이 자세히 다뤄져 있다. 그는 일생 동안 인간의 평등을 적극 옹호했다. 모든 인류가 유전적으로 비슷하고 인종이라는 개념은 환상에 불과하다고 말하는 시대에 살고 있지만, 만연한 문화적 편견이 인간의 서열을 여전히 자연적인 현상으로 돌린다는 것이다. 굴드는 말했다. “우리의 생물학적 통일성이 제공하는 유리한 기회를 틈타 성공을 거두기는커녕 실패를 되풀이하는 까닭은 무엇인가. 왜 협력을 시도하지 않는가. 왜 형제애를 발휘하지 못하는가.” 굴드는 과학자들이 이 문제에 관해 사회적 책무를 가지고 있다고 주장했으며, 과학·인문학·예술을 가로질러 우리가 사는 세상에 대한 통찰을 얻으려고 노력했다.

그의 통찰은 여전히 유효하다. 우리는 여전히 환경을 지배하고 다른 생물을 멸종으로 내몰면서, 우리와 다른 존재를 어떻게 존중할지에 대한 윤리적 딜레마에 직면하고 있다. 개탄스러울 따름이다. “굴드의 세계관과 지식철학은 그 자체로 대단히 중요하고 진지하게 평가돼야 한다”는 저자의 말이 깊이 공감되는 건 그래서다. 마침 굴드가 27년 동안 연재한 글 31편을 엮은 ‘판다의 엄지’도 다시 번역돼 나왔다. 스티븐 제이 굴드라는, 20세기가 낳은 최고의 사상가의 지평을 한 권의 책에서 만나는 호사를 누릴 기회다.

“좋은 아빠가 되고 싶다.”

아내가 임신 소식을 전했을 때, 기자는 그런 생각을 했다. 아마 기자의 아버지도, 할아버지도 수십 년 전에 그렇게 다짐했을 것이다. 하지만 그분들이 그랬던 것처럼, 기자도 아이가 태어나기 전부터 이미 마음먹은 대로 되지 않는다는 걸 수없이 느꼈다. 결혼하고 가장 크게 싸웠던 것이 임신 중기의 어느 날이었다.

좋은 아빠가 되는 걸 생각하기보다 내가 왜 이럴까를 고민하는 시간이 많았던 기자에게, ‘아빠 노릇의 과학’은 다른 누구의 조언보다 설득력 있는 이야기를 들려줬다. 임신한 아내의 호르몬 변화에 따라 아빠의 호르몬도 변한다는 사실과, 아빠의 마음 상태가 엄마를 통해 아이에게 영향을 미친다는 연구를 소개하는

대목을 읽으며 이해가 됨과 동시에 마음이 복잡해짐을 느꼈다.

아빠가 되는 것은, 정자가 만들어지는 순간부터 시작된 일이었다. 개입할 여지가 없는 영역이라 생각했던 그 과정이 사실은 ‘하기 나름’이라고, 최신 유전학 연구 결과들이 말한다. 아빠가 먹는 음식과 생각, 마음가짐이 아이에게 지대한 영향을 미친다는 것이었다. 그런 점에서 아빠가 아이에게 물려주는 절반의 유

전자는, 아빠가 태어날 때 가진 것이 아니라 아빠의 삶이 담긴 것이라고 보는 것이 옳다.

하지만 다행인 것은 이미 다 끝나버린 게 아니라는 것이다. 기자가 아이에게 물려준 것이 아버지로부터 시작됐을 당시 받았던 그대로의 것이 아닌 것처럼, 기자의 아이 역시 살아가며 ‘아빠’로부터 더 많은 것을 받아서 삶을 형성하게 될 것이기 때문이다. ‘아빠 노릇의 과학’은, 늦었다고 생각하는 그 순간이 가장

빠른 때라고 귀띔해 준다.