19세기 초 영국 케임브리지대의 신학 시험 시간이다. ‘예수가 물을 포도주로 만든 기적이 상징하는 종교적, 영적 의미를 서술하라’는 문제에 학생들이 머리를 싸매고 있다. 문학을 전공하던 3학년 조지 고든 바이런은 잠시 망설이더니 단 한 문장을 적고 유유히 교실을 빠져나간다. “물이 그 주인을 뵙고, 얼굴을 붉혔다(Water saw its Creator and blushed).” 그는 이 시험에서 최고점을 받았다.

그런데 여기서 잠깐. 바이런의 탁월한 시적 감각에 놀라기 전에 미식가로서 다른 궁금증이 떠오른다. 예수가 기적으로 만든 와인은 얼마나 맛있었을까. 기원전과 기원후를 가르는 중간적인 맛의, 처음이지만 처음 같지 않은, 예루살렘의 구릿빛 피부를 가진 여인이 떠오르는 그런 맛은 아니었을까(실제 유명한 소믈리에의 말을 패러디 한 것이다). 진짜 예수가 만든 와인의 맛을 찾기 위해 고고학, 화학, 양조학계를 넘나들며 자료를 수집했다. 조사는 예수 이전의 고대 와인들부터 시작된다.

인간이 처음 만든 와인은 약초 맛

인류가 만든 가장 오래된 와인의 정체는 아직도 논란 중이다. 중국에서 발견된 기원전 7000년의 과일주가 유력한 후보 중 하나다. 미국 펜실베니아대 고고학과 패트릭 맥거번 교수는 2003년 미국국립과학원회보(PNAS)에 중국 허난성 지하우 지역의 신석기 유적에서 오래된 발효주의 흔적을 찾았다고 발표했다. 기원전 7000년 토기 조각 16개 중 13개에서 타닌을 발견한 것이다. 타닌은 와인의 재료인 포도 껍질과 씨에서 나오는 성분으로 와인 특유의 떫은맛을 낸다. 토기가 발견된 지층에서 야생 포도 17종의 씨도 함께 발견됐다. 고대 중국에는 40~50종 이상의 야생 포도가 있었던 것으로 추정되는데, 이는 전세계 포도종의 절반에 가까운 수치다. 이처럼 포도가 풍부한 환경은 와인이 탄생하기에 좋은 환경이었을 것이다.

하지만 중국 기원설은 몇 가지 문제가 있다. 중국 기록에 따르면 와인이 서양에서 전달된 것은 기원전 2세기 무렵이다. 실크로드가 생기고 동서 교역이 활발해지면서 서양에서 와인이 들어온 것이다. 이것보다 7000년 전에 와인을 스스로 만들던 중국인들이 비슷한 서양 문물을 다시 들여왔다는 것은 이상하다. 뿐만 아니라 지하우 지역에는 타닌 성분을 지닌 아시아 체리나 산시나무 같이 포도를 대체할 다른 과일이 많았99다. 그래서 일부 학자들은 와인이 아닌 타닌 성분을 지닌 어떤 과일로 만든 과일주로 보고 있다.

이보다 더 확실한, 최초의 와인은 이란 북부의 하지 피루즈 테페 유적에서 발견됐다. 기원전 5000년 경의 부엌에서 9L 크기의 항아리 여섯 개가 발견됐는데 항아리 밑바닥에서 타닌 결정이 발견됐다. 하지 피루즈에서는 야생 포도가 아닌 재배를 위해 개량된 포도 씨앗도 발견됐다. 이 지역에서 포도 외에 타닌을 만드는 다른 과일은 발견되지 않았다. 이것은 신석기인들이 의도적으로 포도를 재배했고 와인을 만들었다는 강력한 증거다. 이렇게 중동에서 시작된 와인 기술은 이집트로 넘어가고, 이집트에서 또 그리스와 로마로 전달돼 세계적인 음료가 됐다.

고대의 와인들의 맛은 어땠을까. 성분을 좀 더 자세히 살펴보자. 타닌 외에도 중국, 이란, 이집트 등의 고대 와인에서 공통적으로 발견되는 것은 지역 특유의 약초 성분이다. 중국에서는 중국 전나무 송진이, 이란은 인근 지역서 야생으로 자라는 테레빈 나무 송진이 발견됐다. 이집트에서는 이보다 복잡한 여러 종류의 과일과 나무의 흔적이 발견됐다. 약초는 와인의 부패를 방지하기 위해 사용되거나 약으로 사용됐다. 이집트에서는 와인이 모든 병을 치료하고 신체의 균형을 잡으며 머리를 맑게 해준다고 생각했다. 하지만 맛에는 약초가 도움이 되지 않았을 가능성이 높다. 달콤하면서 약간은 떫은 은은한 와인의 향은 사라지고 이보다 강한 약초 특유의 냄새가 강하게 풍겼을 것이다. 포도주스에 향이 강한 깻잎이나 곰취를 넣는다고 상상하면 맛을 떠올리기 쉬울 것이다. 송진 때문에 점도는 높아져 청량감도 떨어졌을 것이다. 한때 와이너리를 운영했던 김준철 JCK 와인스쿨 소장에게 맛을 물었다. “맛으로 와인을 먹었을 것 같지는 않다.”

예수가 만든 와인은 몇 년산이었을까

예수가 활동한 로마시대에도 와인의 맛이 나아지지는 않았다. 로마인들은 와인을 사랑했지만 역시 맛을 음미하기보다는 식수를 살균하는 용도로 더 많이 사용했다. 와인과 물을 1:2, 1:3의 비율로 타먹는 것이 로마의 오랜 전통이었고 이를 따르지 않으면 야만인으로 여겼다. 알코올 도수도 지금보다 낮았다. 알코올은 효모가 포도 속 당분을 분해할 때 생긴다. 따라서 당도가 떨어지는 포도로 와인을 만들면 그만큼 도수도 낮아진다. 현재 개량된 포도로 만드는 와인의 도수는 13도 내외인데 2000년 전 포도의 당도는 이보다 낮았을 것이다. 김 소장은 “포도의 질이 떨어져 알코올 도수도 10도를 넘지 못 했을 것”이라고 추측했다.

혹시 예수가 엄청나게 잘 익은 와인을 내놓지는 않았을까. 잘 익은 빈티지 와인은 타닌 특유의 떫은 맛이 줄어 포도의 풍부한 향이 살아난다. 숙성 과정을 통해 떫은 맛을 내는 타닌끼리 결합하고, 덩치가 커진 타닌을 혀의 수용체가 인지하지 못해 떫은 맛이 사라진다.

안타깝게도 예수의 와인은 이렇게 잘 익은 와인은 아니었다. 기록에 따르면 당시에는 가을에 담근 신선한 와인이 시간이 지난 와인보다 맛있는 와인이었다. 가격도 더 비쌌다. 와인을 오래 두고 익혀먹는다는 개념도 없었다. 와인을 보존할 수 있는 기술이 없었기 때문이다. 로마시대 기술로는 가을에 담근 와인은 그해 겨울도 넘기기 힘들었다. 와인을 숙성시키기 위해서는 포도를 발효시킬 때 사용한 효모를 제거해줘야 하는데 이런 기술은 파스퇴르가 등장한 19세기에 나타났다.

파스퇴르는 어느날 와인 맛이 변질되는 문제를 해결해 달라는 부탁을 받았다. 파스퇴르는 효모를 비롯한 다른 미생물이 와인을 상하게 한다는 사실을 알아챘다. 그는 60℃ 정도의 저온에서 와인을 끓여서 살균 처리를 했다. 이 방법으로 와인을 오랫동안 보관할 수 있게 됐지만 맛은 호불호가 갈렸다. 아무리 낮은 온도라곤 하지만 와인을 한번 끓이면 향이 다 날아갔다. 포도 향이 있으면서도 잘 익은 와인을 마실 수 있게 된 것은 0.5㎛ 크기의 필터로 미생물을 걸러낼 수 있는 무균여과법이 등장하면서부터다.

성경에는 예수가 만든 와인을 마시고 결혼식 하객들이 감탄했다고 나온다. 분명 그 시절 사람들이 좋아할 만한 맛이었을 것이다. 우선 지역 특유의 강한 약초향이 포도 향을 압도했을 것이다. 약간의 점성이 있었지만 물과 섞어 마셨기 때문에 목을 타고 넘어가는 느낌은 괜찮았을 것이다. 알코올 도수는 10도 안쪽으로 밋밋했다. 갓 담근 와인 특유의 떫은 맛이 남아있지만 전지전능한 예수라면 좋은 포도를 써서 이 맛을 줄였을 것이다. 소믈리에의 표현을 빌리자면 ‘이국적인 여인의 의뭉스러운 춤사위 끝에 전해져오는 알싸함’ 정도가 아닐까.

난파선에 보존된 200년 전 샴페인

사실 2000년 전 와인의 맛을 추측한다는 것은 한계가 있을 수밖에 없다. 와인 제조법을 본격적으로 연구하고 기록으로 남기기 시작한 것은 중세 이후라 기록이 부족하다. 토기에 남아있는 성분으로 맛을 추적하는 것도 어려움이 있다. 와인의 단맛을 내는 주성분인 프럭토스(과당)나 포도당은 마르는 즉시 곧 분해돼 토기에서는 흔적도 찾을 수 없다. 설사 성분을 정확히 분석해낸다 하더라도 농도를 알 수 없어 역시 추측만 할 뿐이다. 답답할 노릇이다.

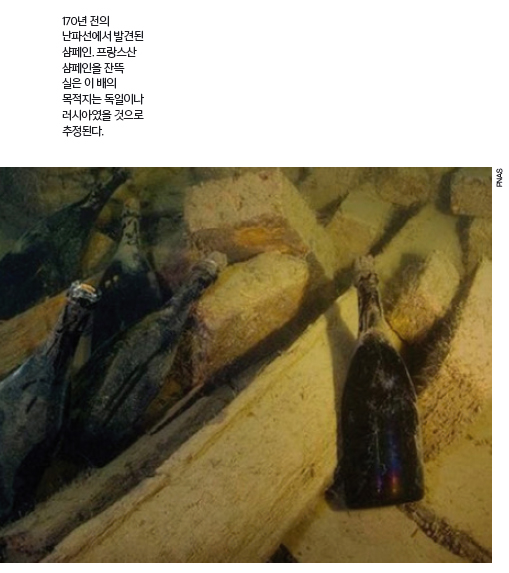

비록 2000년 전은 아니지만, 200년 전의 맛은 추정할 수 있다. 2010년 6월 북유럽 발트 해에서 다이버들이 한 척의 난파선을 발견했다. 이 난파선 갑판 아래에서 168개의 유리병이 나왔다. 코르크병의 마개에는 베브 끄리꼬 뽕사르당, 에드시크, 자크송 등의 글자가 적혀 있었다. 모두 지금도 유명한 프랑스 샴페인 브랜드들이었다. 게다가 잘 보존된 상태였다. 수심 50m의 낮은 온도(2~4℃)와 어두운 환경이 천연 와인냉장고 역할을 한 것이다. 기록과 상표를 대조한 결과 약 170년 전의 샴페인이었다. 가장 오래된 와인은 아니지만 마실 수 있는 가장 오래된 샴페인이었다. 샴페인은 탄산음료처럼 톡톡 쏘는 와인이다.

정확한 성분 분석에 나선 프랑스 랭스대 필리프 진뎃 교수는 170년 전과 현재의 베브 끄리꼬 뽕사르당을 직접 비교했다. 분석 결과 가장 눈에 띄는 것은 당도였다. 170년 전 샴페인에는 설탕이 리터당 150g이 들어있었다. 오늘날의 샴페인의 리터당 설탕 농도는 6~8g 정도다. 이처럼 높은 당도는 당시 사람들의 입맛을 적극 반영한 것이다. 마담 뽕사르당이 러시아 상트페테istockphoto르부르크의 고객과 나눈 편지에는 “

러시아 사람들은 식탁 위에 항상 작은 설탕 통을 올려놓고 있습니다. 그들은 화이트 와인은 물론이고 레드 와인을 마실 때도 설탕을 넣어 먹습니다”라는 기록이 있을 정도다. 소금 농도도 높았는데 이는 바닷물이 스며든 것이 아니라 유통 기한을 늘리기 위해 넣었기 때문이었다.

이 와인은 2011년 경매에서 한 병에 3만 유로(한화 3800만 원)에 팔렸다. 이렇게 비싼 가격 때문에 연구팀도 아주 소량의 와인을 가지고 실험을 진행해야 했다. 당연히 맛을 직접 보지도 못 했다. 다만 분석 결과로 맛을 정밀하게 추정해볼 수는 있다. 샴페인에서는 40개가 넘는 향료가 나왔는데 이중 26개가 사람이 맛을 느낄 수 있는 농도를 넘었다. 소믈리에들이 흔히 ‘치즈 맛(cheesy)과 과일향(fruity)이 강하다’고 표현하는 와인들과 비슷한 결과였다. 근처 와인가게에 들려 치지하고 프루티한 와인을 찾으면 비교적 싼 가격에 170년 전 와인을 맛볼 수 있을 것이다. 아, 물론 설탕은 필수다. 그것도 아주 팍팍!