아인슈타인이 구역질을 내다

보어가 전자 궤도에 일정한 반지름이 있다고 주장한 이유는 궤도의 각 운동량을 양자화시켰기 때문이다. 연속적으로 보이던 것, 즉 중간에 끊을 수 없는 것을 불연속적으로 만드는 것이 바로 양자화다(나중에 양자역학의 기본 개념이 된다). 보어는 전자의 각운동량이 플랑크 상수라

불리는 숫자에 1, 2, 3과 같은 정수를 곱한 값만 허용된다고 가정했다.

정수를 곱했기 때문에 궤도가 띄엄띄엄 떨어져 있을 수밖에 없다. 그 사이에는 아무 값도 존재할 수 없다(전자가 존재할 수 없다). 1915년 조

머펠트는 각운동량대신 ‘작용’이라는 물리량이 양자화되는 것으로 일반화시킨다. 이것을 ‘보어-조머펠트 양자화’라 부르는데, 1925년 양자역학이 탄생하기 전까지 원자를 설명했던 구 양자론의 핵심이었다.

그런데 이 이론을 이용해 원자들의 스펙트럼을 설명하려는 시도는 점점 난항에 빠졌다. 보어의 원자모형이 성공적으로 스펙트럼을 설명할

수 있던 원자는 수소 하나뿐이다. 수소는 우주에서 가장 단순한 원자로서 양성자 하나와 전자 하나로 구성된다. 하지만 원자번호 2번인 헬륨

만 해도 보어-조머펠트의 이론이 잘 들어맞지 않았다. 결국 새로운 이론이 필요했다. 하지만 보어가 내놓은 이론이 수소만큼은 명확하게 설명했던 만큼 새로운 이론도 보어의 가정을 어떤 식으로든 포함하고 있어야 했다.

1924년 보어는 크레이머, 슬레이터와 함께 새로운 이론을 내놓았다. 여기서 보어는 원자가 진동하는 진자들의 모임이라고 주장했다. 진자라니, 원자 내부에 웬 진자? 그러나 보어의 대답은 “닥치고 진자”였다. 보어-조머펠트의 원자는 띄엄띄엄한 궤도들의 집합이었다. 궤도운동은 주기적인 운동이므로 이를 진자운동으로 볼 수 있다. 보어의 새로운 제안은 원자 자체를 아예 궤도들의 합, 또는 진자들의 합으로 보자는 것이었다.

이 새로운 이론은 지나치게 추상적일 뿐 아니라 에너지보존법칙마저 위배하다보니, 아인슈타인이 구역질나는 이론이라고 평할정도였다. 하지만, 조머펠트의 제자베르너 하이젠베르크는 이 이론에서 돌파구를 마련할 중요한 단서를 발견했다. 원자를 정말로 진자 같은것들의 합으로 보자는 것이었다. 그런데 하이젠베르크의 진자에는 뜻밖에도 궤도가 없다.

휴양이 선물한 이론

1925년 7월 하이젠베르크는 열병에 걸려 북해의 섬 헬골란트로 휴양을 떠났다. 이곳에서 그는 훗날 양자역학이라 부르는 새로운 이론을 완성했다.

하이젠베르크는 실제 관측 가능한 것만 가지고 물리법칙을 만들어야한다는 철학을 갖고 있었다. 원자에서 관측 가능한 것은 무엇인가. 전자의 궤도운동을 직접 본 사람은 어디에도 없다. 사실 가능할 것 같지도 않다. 실험에서 얻을 수 있는 것은 오로지 스펙트럼뿐이다. 보어의 원자모형에 따르면 스펙트럼이란 원자가 여러 정상상태 궤도를 오가며 전자기파를 흡수하거나 방출해 생기는 현상이다.

하이젠베르크는 이런 상황을 기술하는 행렬을 만들었다. 행렬이란 2×2, 3×3 등 2차원으로 배열된 숫자들의 집합이다. 헬골란트에서 하이젠베르크가 찾은 것은 이 행렬로부터 ‘고유벡터’라 부르는 정상상태를 추출해내는 수학적 과정이다. 이것이 바로 양자역학의 탄생을 알리는 역사적 논문 ‘운동학적이고 역학적인 관계에 대한 양자이론적 재해석’의 주된 내용이다. 이 때문에 하이젠베르크가 알아낸 양자역학을 행렬역학이라 부른다. 보어의 이론에서는 우선 전자의 궤도를 알아야 한다고 했지만, 하이젠베르크의 새로운 이론은 궤도 자체를 포기하라고 말했다.

‘닥치고 진자’의 비밀이 밝혀지다

하이젠베르크의 행렬역학이 탄생하기 1년 전, 프랑스의 드브로이는 전자가 파동이라고 주장했다. 이는 빛이 입자라는 것을 명백하게 보여준 1922년 콤프턴의 실험에서 얻은 아이디어였다. 콤프턴의 실험은 파동으로만 생각했던 빛에 입자적인 성질도 함께 있다는 것을 증명했다. 그렇다면 입자로만 생각했던 전자 역시 파동이 아닐 이유가 뭐란 말인가?

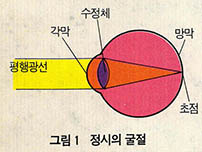

보어의 원자모형, 즉 전자가 원형궤도에 있다는 개념을 파동의 관점에서 보면, 파동이 원에 갇혀 진동하는 것으로도 볼 수 있다. 공간적으로 갇힌 파동은 정상파를 만드는데, 이 경우 특정 파장만 갖게 된다. 이는 물을 채운 유리잔 여기저기를 두드리면 다양하지만 제한된 개수의 음만 얻을 수 있는 것과 같은 이치다. 유리잔이라는 구조에 갇힌 파동은 특정한 파장으로만 진동할 수 있기 때문이다.

이러한 가정과 드 브로이공식을 이용해 구한 파동 에너지는 놀랍게도 보어 원자모형의 정상상태 에너지와 정확히 일치했다. 즉 보어가 전자(입자)의 정상상태라고 생각했던 것은 전자 파동의 정상파 조건이었던 것이다. 그렇다면 원자를 기술할 새로운 물리

학은 행렬이 아니라 파동의 언어로 써야 하는 것은 아닐까.

1926년 슈뢰딩거(1933년 노벨물리학상)는 전자의 운동을 기술하는 파동방정식을 발표한다. 슈뢰딩거 방정식은 물리학자들에게 익숙한 미분방정식으로, 이것을 풀어서 수소원자가 가질 수 있는 에너지를 구할 수 있다. 더구나 슈뢰딩거 방정식은 하이젠베르크의 행렬역학과 동일한 수학적 구조를 가지고 있었다.

하지만, 물리학자들은 슈뢰딩거의 방정식을 더 좋아했다고 한다. 전자의 궤도를 포기하고 숫자들의 배열을 생각해야 한다는 추상적인 행렬역학에 비해, 물리학자들에게는 파동 방정식이 훨씬 친근했기 때문이다. 전자가 파동이라는 사실만 받아들이면 되는 것이었다. 하지만, 그 당시에 무엇의 파동인지는 여전히 논쟁거리였다. 오늘날 우리는 이것이 확률의 파동이라는 것을 알고 있다.

굿바이, 보어 모형

하이젠베르크의 행렬역학과 슈뢰딩거의 파동역학이 탄생하면서 양자역학의 시대가 열렸다. 두 이론을 종합하면 보어 이론(원자모형)의 핵심 아이디어였던 정상상태란 바로 행렬의 고유벡터 혹은 파동의 정상파일 뿐이다. 따라서 보어 이론의 핵심은 양자역학에 와서도 살아남았다. 그러나 궤도를 양자화한다는 개념은 더 이상 살아남을 수 없었다. 행렬역학을 만든 하이젠베르크는 궤도라는 개념의 철폐를 이론의 출발점으로 삼았다. 파동역학은 입자 대신 파동을 중심에 두는 것이므로 궤도라는 개념이 아예 불필요하다.

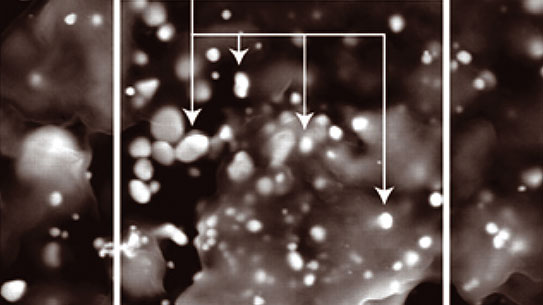

양자역학의 탄생 이후 보어의 원자모형은 소명을 다하고 역사의 뒤안길로 사라진다. 이제 더 이상 물리학자들은 원자핵의 주위를 도는 전자의 궤도를 생각하지 않는다. 정상상태에 있는 전자는 공간의 여기저기에 존재할 수 있으며, 양자역학은 특정 위치에서 전자가 발견될 확률만을 제공한다. 그래서 양자역학을 이용해 그린 원자그림을 보면, 전자가 원자핵 주위에 구름처럼 뿌옇게 흩어져 있다(138쪽 슈뢰딩거의 모형 참조).

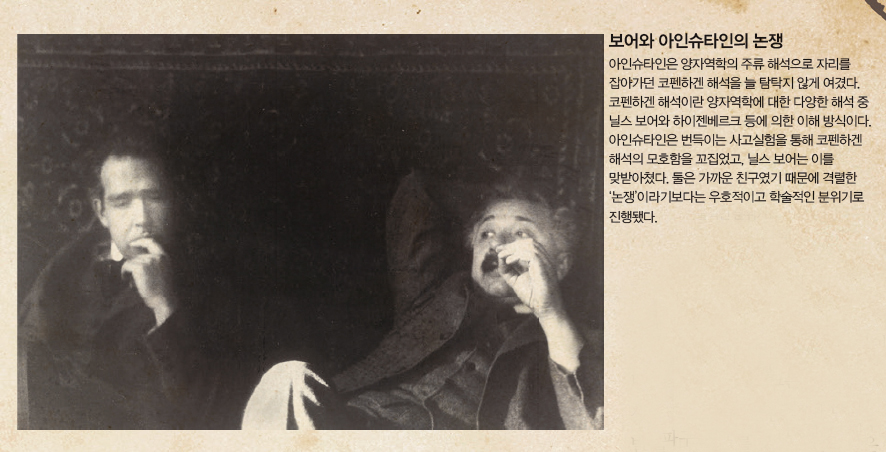

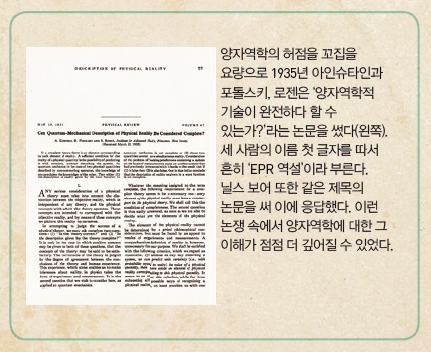

하지만, 이런 확률적 해석에 대해서는 치열한 논쟁이 뒤따른다. 이 논쟁의 승자는 보어를 중심으로 한 행렬역학 주창자들이었다. 이들의 해석을 코펜하겐 해석이라 부르는데, 코펜하겐은 바로 보어가 머물면서 양자역학의 탄생을 주도했던 도시다. 보어의 원자모형은 100년을 맞은 지금 이미 수명을 다했지만, 보어는 양자역학의 역사에서 가장 위대한 인물로 우뚝 서 있다.

▼관련기사를 계속 보시려면?

Intro. 양자역학의 위대한 시작

1파트 - 보어 28세, 세상을 뒤집다

2파트 - 전자, 궤도를 포기하다