핵실험의 다양한 징후들

핵실험이 일으키는 폭발은 여러 가지 신호를 만들어낸다. 대기중의 폭발은 강렬한 섬광을 방출하기 때문에 위성으로 촬영할 수 있다. 폭발음의 경우, 인간의 귀로 들을 수 있는 소리는 빠르게 소멸해 버리지만, 20Hz 미만의 저주파 음파는 사라지지 않고 대기를 타고 멀리까지 퍼져나간다. 저음파관측소에는 미기압계가 설치돼 있는데, 이러한 저주파 신호가 만들어내는 아주 작은 대기압 변화를 탐지해 핵실험 여부를 알아낼 수 있다. 물 속에서 실험을 해도 금세 찾을 수 있다. 수중음파탐지기나 청음기로 폭발이 만들어낸 압력을 측정하면 되기 때문이다.

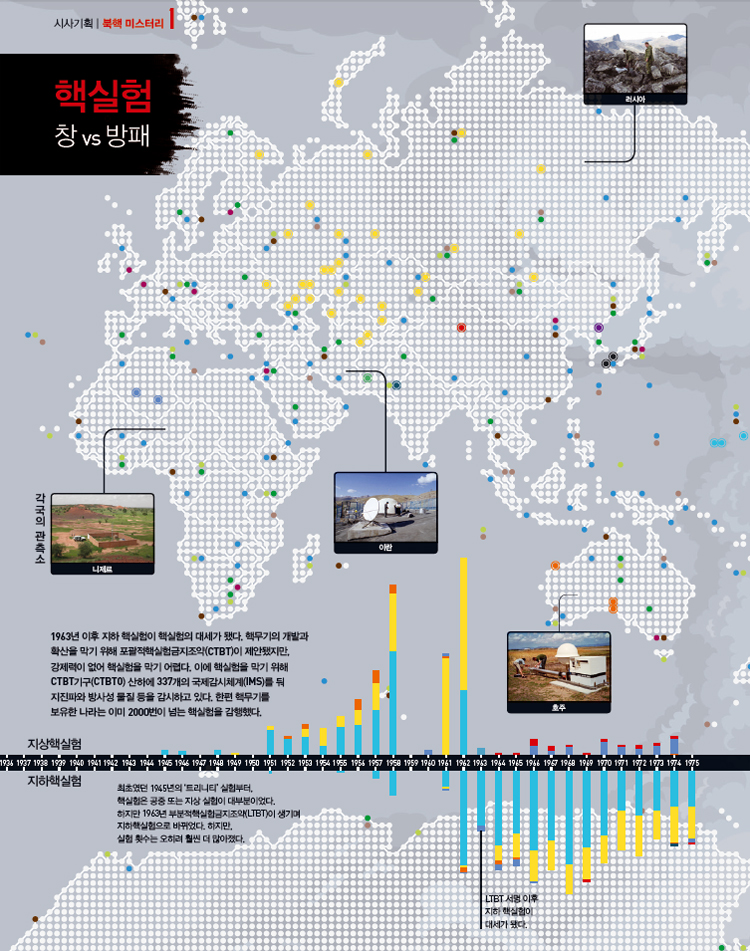

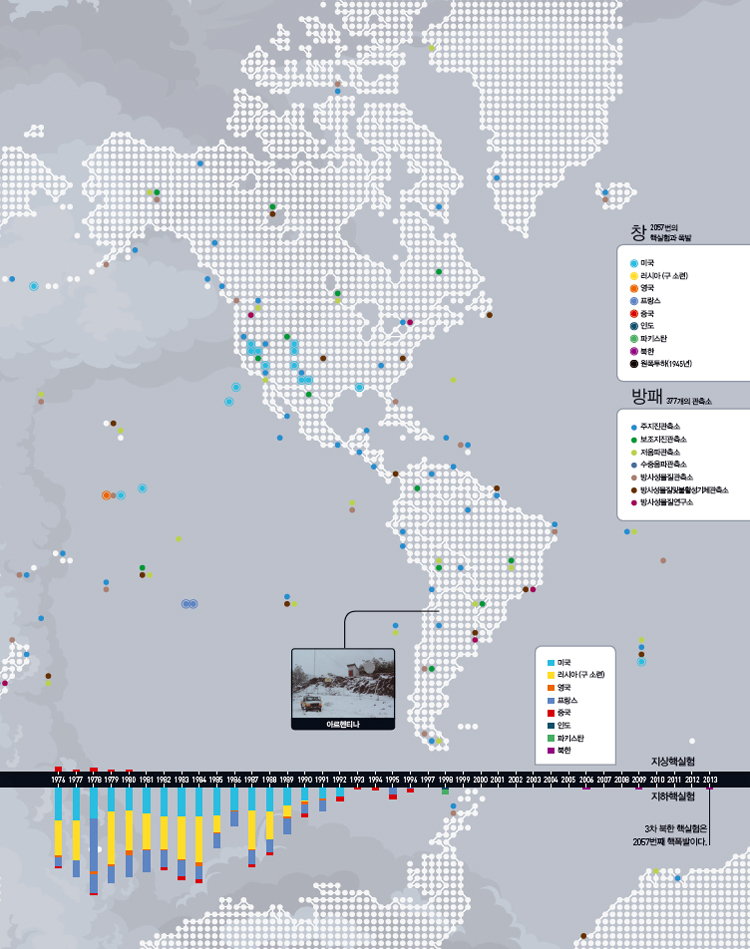

1963년, 당시의 핵무기 보유국인 미국과 구소련, 영국은 ‘부분핵실험금지조약(LTBT)’에 서명했다. 핵무기를 대기중, 수중, 그리고 우주에서 실험하지 못하도록 금지하는 조약이다. 하지만 지하에서는 여전히 핵실험을 할 수 있었다. 이후 대부분의 핵실험은 곧 지하 핵실험을 의미하게 됐다.

지하 핵실험이 주가 되면서 지진파 관측은 빠르게 핵무기 실험의 주요 감시 수단이 됐다. 지진파는 지구를 관통해 퍼져나가는 탄성파 에너지다. 지진 외에도 충격이나 붕괴, 폭발 등 여러 가지 원인으로도 발생한다. 지하 핵실험도 그 중 하나다. 그래서 지진학자들은 지진파를 활용해 지하 핵실험을 관측하기 시작했다.

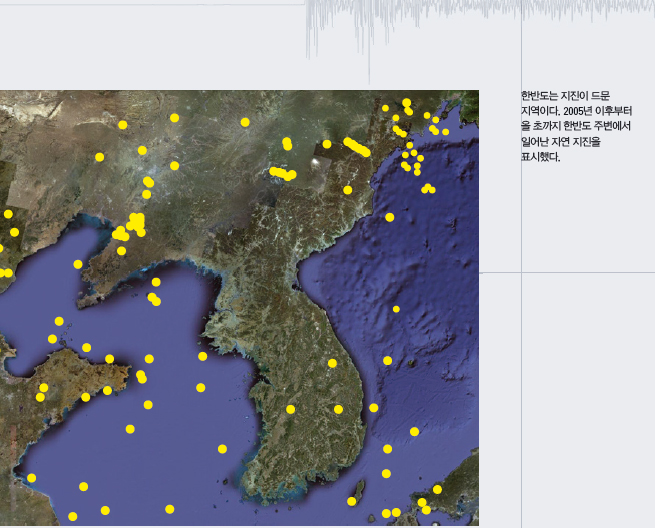

하지만 문제가 있다. 다른 원인에 의한 지진파와 핵실험에 의한 지진파를 구분하기가 어려웠다. 평소 지진 관측소에는 지진이나 화약에 의한 폭발 등 다른 원인이 많이 관측된다. 아무리 우수한 감시 기구를 만들어도 이런 신호를 피해서 순수하게 핵실험 흔적만 찾을 수는 없다. 예를 들어보자. 보고서에 기록되는 세계의 지진 수는 하루에 600개가 넘는다. 선진 공업국에서는 채광을 위해 해마다 히로시마 원자탄의 수십 배에 달하는 수백만t의 폭약을 터뜨린다. 이 모든 경우를 고려하면, 관측소에서 리히터 규모 4 이상으로 측정되는 지진은 하루 평균 25건에 달한다. 규모가 1씩 줄어들 때마다, 즉 지진이 약해질 때마다 그 수는 10배로 늘어나, 리히터 규모 3 이상은 매일 250건이 일어날 정도다. 이렇게 ‘잡음’이 많기 때문에, 지진파 관측으로 핵실험을 찾기까지는 여러 해 동안의 연구가 필요했다.

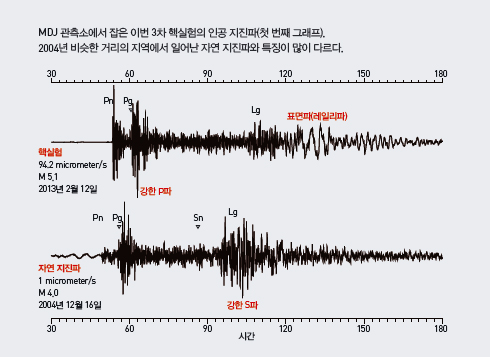

구체적인 과정을 이번 사태와 함께 알아보자. 지진파 가운데에는 발생 위치에서 1500km 이내의 비교적 가까운 지역에서 측정되는 ‘지역 지진파’가 있다. 이 지진파는 상부 맨틀과 지각을 통해 이동하는데, 지하 핵실험 여부를 판별할 때에 유용하게 쓰인다.

지역 지진파는 다른 지진파와 마찬가지로 종파인 P파와, 횡파인 S파로 구성된다. 그런데 두 지진파가 찾아오는 모습이나 강도는 원인에 따라 다르다. 보통 지진에 의해 발생한 지진파는 P파보다 S파가 훨씬 강하다. 하지만 핵실험 폭발은 반대로 P파가 더 강하다. 또 지역 지진파에서 P파는 두 가지로 나뉜다. 지각이 아닌 상부 맨틀을 통해 직접 도달한 P파를 ‘Pn파’라고 한다. 반면 실험 지역과 관측소 사이의 지각 안에서 여러 차례 반사되며 도달한 P파는 ‘Pg파’라고 한다.

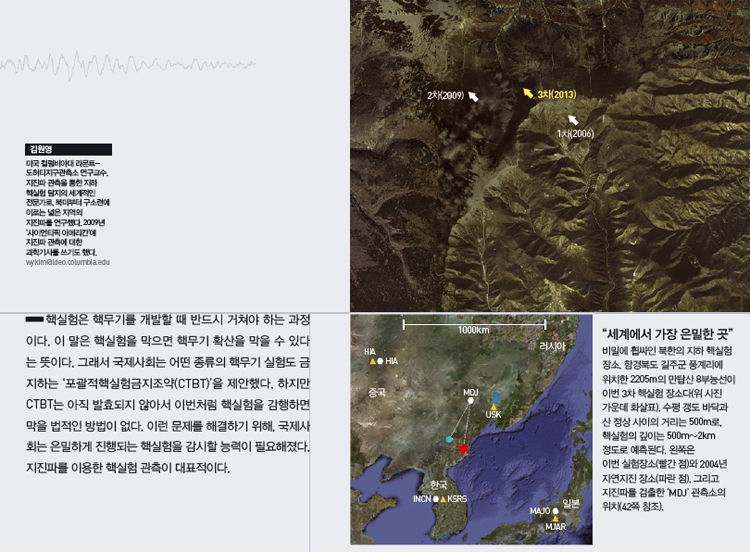

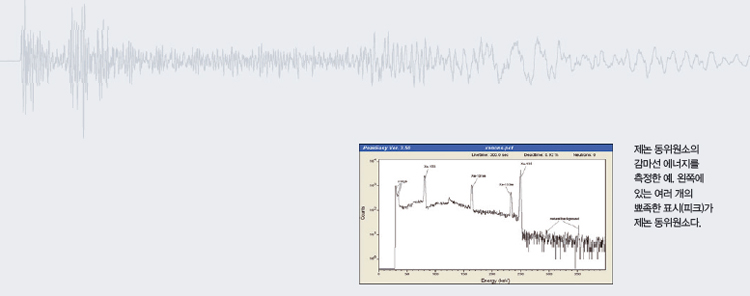

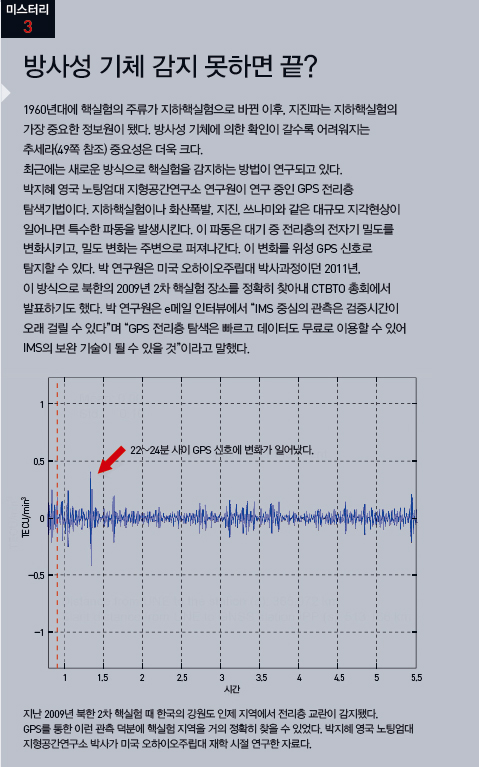

이번 북한 핵실험 기록을 보면, 핵실험이 일어난 곳에서 가장 가까운 관측소 중 하나는 실험지역에서 371km 떨어진 ‘MDJ’ 관측소다. 이곳에 기록된 지진파의 수직 성분을 보면, P파가 두 번에 걸쳐서 도달했음이 분명히 드러난다. 처음에 초기 P파, 즉 Pn파가 도달했다. 이 때 어떠한 전조도 없이 돌연히 커다란 피크를 그리며 나타났다. 이렇게 P파가 갑자기 나타나는 것은 폭발이 원인인 경우가 많다. Pn파가 잦아들자 7초 뒤에 Pg파가 다시 도달했다. 이어 약한 S파(Lg파 라고 한다)가 대략 초속 3.6km의 속도로 도달하고, 3초 뒤 곧바로 선명한 표면파(레일리파)가 초속 3km의 속도로 뒤따랐다. 이런 특성은 깊이 1~2km 정도의 얕은 지하에서 지진파를 만들어낸 활동이 있었음을 알려준다(41쪽 아래 그래프).

이번엔 과거에 이번 핵실험 장소와 가까운 곳에서 일어났던 지진파 기록을 살펴보자. 2004년 12월 16일 백두산 근처에서 일어난 지진이다. 초기에 Pn파가 관찰되지만, 크기나 형태에서 이번과 많이 다르다. 크기도 작고, 돌발적으로 갑자기 생기지도 않는다. 반면 S파(Lg파)는 핵실험에 비해 훨씬 강하게 나타난다. 표면파가 거의 관측되지 않는 것도 차이점이다. 이것은 지진이 지하 8km보다 깊은 곳에서 발생했음을 의미한다. 비교적 지하 얕은 곳에서만 실험하는 핵실험과 다른 점이다.

핵폭발 지진파를 감출 수 있을까

일각에서는 2010년 북한이 지진 신호를 감춘 채 몰래 소규모 핵실험을 했다고 주장한다. 이것이 가능할까.

지진파를 관측하면 폭발의 파괴력도 추정할 수 있다. 대부분의 경우 규모 4를 기록한 지진은 1kt에 조금 못 미치는 파괴력을 낸다. 이것은 지하의 단단한 바위 속에 작은 구멍을 판 뒤 TNT 1000t을 넣고 폭발시켰을 때 발생하는 에너지와 같다. 히로시마 원자탄의 약 16분의 1 수준이다.

그런데 단단한 바위가 아니라 무른 바위였다면 어떨까. 단단한 바위는 지진 신호를 효율적으로 발산하고 전달하지만, 무른 바위는 폭발 에너지를 흡수해 지진 규모를 실제보다 작게 측정되게 할 것이다. 또 바위를 안으로 크게 움푹 파낸 경우 폭발에 의한 지진파를 약하게 할 수 있다. 이런 방법을 사용하면, 지진 신호를 작게 왜곡하거나 감출 수 있을 것 같다. 하지만 이것은 기우다. 모든 폭발에서 내부공간을 크게 하면 무너져 내려 쉽게 티가 난다. 또 내부를 파냈을 때 나오는 토사나 돌무더기를 구멍 외부에 쌓아놓을 수밖에 없어 위성 감시에 금세 들통난다.

들통나지 않도록 아주 약한 폭탄을 만들어 실험하면 어떨까. 실제로 약한 지진파를 감지하기는 더 어렵다. 앞서도 이야기했듯 지진은 규모가 작을수록(약할수록) 수가 늘어나기 때문에, 검사해야 할 지진 기록 수도 늘어난다. 만약 다른 도움 없이 지진파 관측만 이용할 경우, 1kt짜리 원자탄에 의한 폭발은 약 90% 정도 정확하게 감지할 수 있다. 이를 위해서는 하루 50~100개 정도의 지진 기록을 검사해야 한다. 더 작은 폭발을 탐지하려면 더 많은 기록을 살펴야 한다.

하지만 실제로 이렇게 작은 폭탄으로 핵실험을 하는 나라는 거의 없다. 2002년 미국국립과학원의 보고서에 따르면, 1kt 정도의 파괴력을 지닌 원자탄 실험은 더 큰 핵무기를 만들고자 시도하는 나라에게 거의 도움이 되지 않는다.

지진파 관측만으로 확신할 수 있을까

안정한 원소의 방사성 동위원소는 모든 종류의 핵폭발에서 만들어지며, 대기에서 시험할 경우 높은 곳으로 날아가버린다. 식으면 방사성 제논 등의 동위원소는 기체상태로 남아 핵폭발의 숨길 수 없는 신호로 남는다. 다른 원소들은 먼지와 결합해 세계 곳곳으로 날아간다. 1948년 초, 미국 공군은 미국이 태평양에서 했던 공중 핵실험을 모니터링한 뒤, 방사성 입자가 충분히 크기 때문에 공기 펌프로 빨아들인 뒤 종이 필터로 거르면 모을 수 있다고 결론 내리기도 했다. 방사성 동위원소로 핵실험을 확인할 수 있다는 것이다.

실제로 미군은 1949년 9월 3일, WB-29 폭격기를 이용해 구소련 캄차카반도에서 데이터를 수집했다. 이를 통해 비행 4일 전 구소련이 세계 두 번째로 핵실험을 했다는 사실을 확인했다. 잔해 물질 안에서 플루토늄과 우라늄-238과 같은 동위원소들을 발견했는데, 미국은 이 성분을 분석해 구소련이 과거 미국이 1945년 일본 나가사키에 떨어뜨린 21kt급 원자탄을 똑같이 흉내 냈다는 사실을 알아냈다.

2006년 북한의 첫 번째 핵실험 때, 방사성 물질이 아시아의 대기와 땅은 물론, 태평양 너머 캐나다에 있는 국제감시체계(IMS)의 관측소에서도 발견됐다. 지진파의 정체가 핵실험에 의한 폭발이었음을 확인시켜 준 계기였다. 방사선 탐지는 그 자체로 매우 신뢰성이 높다. 북한의 실험 지역인 만탑산의 지형을 보건대, 폭발력이 더 큰 다른 핵실험에 비해 폭발이 더 깊은 곳에서 일어났음을 알 수 있다. 하지만 그럼에도 방사성 물질이 새어 나왔다. 앞으로 대기에서 이번 핵실험에서 나온 방사성 물질이 관측되면 원자탄의 재료 물질에 대한 정보를 제공해 줄 것이다. 사용후 핵연료에서 분리한 무기용 플루토늄인지 혹은 고농축우라늄인지 말이다.

어떤 원료로 핵폭탄을 만들기 위해서는 몇 가지 조건이 필요하다. 이정익 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 “고농축이 가능해야 하고 자연에 안정적으로 존재해야 한다”며 “이런 조건을 만족시키는 핵종은 우라늄-233과 235, 플루토늄-239와 241 이렇게 네 가지뿐”이라고 설명했다. 이 중에서 우라늄-233은 거의 사용되지 않아 실질적으로 가능한 우라늄은 우라늄-235뿐이다. 이번 사건에서 북한이 만들었을지 모른다고 의심하는 고농축우라늄(HEU)탄의 재료도 235다.

플루토늄은 우라늄-238에 중성자를 가해 만든다. 우라늄-238 입자가 에너지가 큰 중성자를 받아들이면 더 무거운 원소(플루토늄-239 혹은 241)로 변하는데, 이 과정을 증식이라고 한다. 증식을 통해 얻은 플루토늄을 화학 반응을 이용해 추출한 뒤 농축하면 플루토늄탄을 만들 수 있다.

고농축우라늄탄과 플루토늄탄 중 무엇이 더 개발하기 힘들까. 폭탄 개발이 어려운 것은 플루토늄탄이다. 폭탄의 성패를 좌우하는 기폭장치가 더 복잡하고 정교하기 때문이다. 우라늄탄은 두 개로 나눈 고농축우라늄을 서로 부딪히게만 해주면 폭발이 일어난다. 하지만 플루토늄탄은 수십 개의 작은 폭발을 유도해 플루토늄에 집중시켜야 비로소 폭발시킬 수 있다. 그럼에도 북한은 지난 1, 2차 핵실험에서 플루토늄탄 개발을 시도했고, 미흡하나마 성과를 거뒀다.

만약 북한이 이번에 고농축우라늄탄을 개발해 실험했다면 기술적으로는 퇴보한 게 아닐까. 그렇지 않다. 재료를 따져보면 이야기가 달라지기 때문이다. 플루토늄은 원자로 등을 이용해 상대적으로 쉽게 만들거나 얻을 수 있다. 반면 고도의 원심분리기술을 써야 하는 고농축우라늄은 훨씬 만들기 어렵다. 북한이 1, 2차 때 기술적으로 더 어려운 플루토늄탄을 시도한 것도 고농축우라늄을 얻을 수 없었기 때문이다.

그러므로 만약 북한이 이번에 실험한 것이 고농축우라늄탄이었다면, 이는 곧 북한이 자체적으로 고농축우라늄을 제조하는 기술을 확보했다는 뜻이다. 마음만 먹으면 ‘만들기 쉬운’ 고농축 우라늄탄을 빠른 시간에 대량으로 제조할 역량을 갖췄다는 뜻이기도 하다. 국제사회가 우려하는 것은 바로 이 부분이다.

고농축우라늄탄인지 플루토늄탄인지 여부는 새어 나온 방사성 물질의 성분비를 측정해서만 알 수 있다. 최희동 서울대 원자핵공학과 교수는 “핵분열이 일어나면 붕괴 후 나오는 물질의 비율은 시간에 따라 변화한다”며 “변화하는 비율은 우라늄과 플루토늄이 각기 다르다”고 말했다. 아주 어려운 작업이지만, 이를 역추적하면 원재료를 알 수 있다.

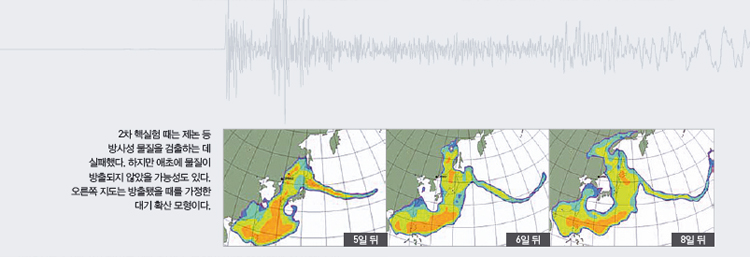

하지만 이번엔 재료 식별에 실패했을 가능성이 높다. 재료 추적에 사용되는 원소는 제논 동위원소다. IMS에서 주로 검출하고 있는 것도 제논이다. 아르곤-37과 크립톤-85도 국내 언론에 오르내렸지만, 2010년 미국 의회가 펴낸 ‘북한의 2009년 핵실험’ 보고서에 따르면 두 원소는 원거리 측정에 약하며, 무엇보다 원재료의 종류를 알려주지는 못한다. 제논은 먼 거리에서도 적게나마 측정이 가능하며, 4종의 동위원소 비율을 통해 재료 물질을 추적할 수 있다.

특히 제논-135와 제논-133 사이의 비율이 중요한데, 이를 측정할 수 있는 것도 이틀이 한계다. 후이장 미국 하버드대 케네디스쿨 연구원이 2007년 핵물질관리연구소총회에서 발표한 자료에 따르면, 실험 뒤 몇 시간 안에만 측정하면 플루토늄탄과 우라늄탄 사용 여부를 비교적 정확히 구분할 수 있다. 이 때는 발생시킨 제논 동위원소의 비율 차이가 20~30%정도 난다. 하지만 비율 차이는 빠르게 줄어들어 48시간이 지나면 거의 구별이 불가능해진다. 제논-135의 반감기가 9시간으로 짧은데다, 핵실험에서 만들어진 방사성 요오드-133과 135가 몇 시간 만에 제논 동위원소로 붕괴하면서 비율을 교란시키기 때문이다. 방사성 요오드는 플루토늄탄과 우라늄탄 양쪽에서 발생하는 비율이 비슷해 시간이 지날수록 둘 사이의 차이를 줄인다. 이번 3차 실험에서, 국제사회는 이미 이틀 이내에 제논을 검출하는 데 실패했다. 현재 상황에서 방사성 물질을 통해 원자탄의 종류를 확정하는 것은 거의 불가능해졌다.

이에 대해, 애초에 탐지가 불가능했을 거라는 분석도 있다. 김원영 미국 컬럼비아대 라몬트-도허티 지구관측소 연구교수는 “큰 핵실험 때는 폭발하면서 발생한 열이 주변의 바위를 녹여 바위 틈새가 막히는데다, 깊이가 깊어 방사성 기체가 거의 새어나가지 않는다”고 말했다. 김 교수는 “북한의 2006년 실험은 규모가 작은데다, 처음이라 실수가 많아 제논-135 기체를 방출한 것”이라며 “(제대로 실험했다면) 2차, 3차 핵실험에서 아무 것도 관측되지 않은 것은 당연하다”고 말했다.

마지막으로 재료 중 수소가 있는지 여부를 알아보자. 핵실험 직후 ‘네이처’는 “보다 고성능 폭탄을 의미하는 중수소나 삼중수소 기체 사용 여부”에 관심을 보였다. 일본 언론도 실험 한 달 전부터 “북한이 수소를 사용하는 폭탄을 시험할 수 있다”고 보도했다. 중수소와 삼중수소는 수소 핵융합에서 사용하는 물질이다. 만약 사용했다면 보다 파괴력이 강한 수소폭탄을 시험했다는 뜻이 된다. 일부 국내 언론과 일본 언론은 이를 두고 ‘증폭(부스트)형 핵분열탄’이라며 ‘원자폭탄과 수소폭탄의 중간단계 폭탄’이라고 소개했다. 하지만 이 방식 역시 수소의 핵융합 반응을 이용했기에 사실상 원시적인 수소폭탄이다.

흔히 알려진 것과 달리, 수소폭탄은 핵융합 폭탄이 아니다. 우라늄이나 플루토늄의 핵분열반응으로 수소의 핵융합반응을 유도한 뒤, 그 에너지를 이용해 다시 2차로 분열반응을 일으켜 파괴력을 높이는 핵분열탄이다. 기존 원자탄과 마찬가지로 상당량의 파괴력이 핵분열 과정에서 나온다. 증폭형 핵분열탄은 2차 핵분열 과정이 없고, 수소핵융합반응이 1차 핵분열 반응의 효율을 조금 높이는 수준으로 아주 약하게 쓰인다는 점이 다르다. 폭탄의 크기를 줄이는 데 쓰기도 한다.

하지만 이번 실험이 수소폭탄이었을 가능성은 거의 없다. 수소폭탄에는 핵융합을 일으키는 과정이 필요한데, 이를 위해서는 막대한 에너지가 필요하다. 이정익 교수는 "이 에너지를 순간적으로 만들 수 있는 것은 원자탄뿐”이라며 “그것도 여러 개의 원자탄을 동시에 터뜨려야 할 만큼 막대한 에너지가 필요하다”고 말했다. 북한의 3차 핵실험 추정 강도는 2차 세계대전 때 일본의 나가사키에 떨어진 원자탄(팻맨, TNT 2만1000t 폭파에 해당하는 파괴력)의 3분의 1(정부 발표)에서 3분의 2(미국지질조사국 발표) 사이다. 핵융합반응을 일으키기엔 작다. 더구나 삼중수소는 얻기 매우 힘든 물질로, 반감기가 짧아(12.3년) 폭탄을 만들어도 고농축우라늄이나 플루토늄탄처럼 오래 보관할 수 없다. 실용적이지 않다는 뜻이다. 원자탄만 개발해도 충분한 북한 입장에서는 별다른 실익이 없고, 개발할 이유도 없다.