요즘 다들 들고 다니는 스마트폰을 보자. 전화는 물론 영상통화, 음악 감상, 동영상 감상, 게임 등 안 되는 게 없을 정도로 기능이 다양하다. 어린 시절 미래의 모습을 상상할 때 꿈꿨던 일이 대부분 가능해졌다. 단 한 가지, 배터리만 빼고. 오래 가는 배터리를 위해 요즘 뜨고 있는 게 ‘저전력 기술’이다. 이 분야의 세계적인 리더를 꿈꾸는 서울대 ‘내장형 저전력연구실’을 찾아갔다.

“흠, 저게 뭘까?”

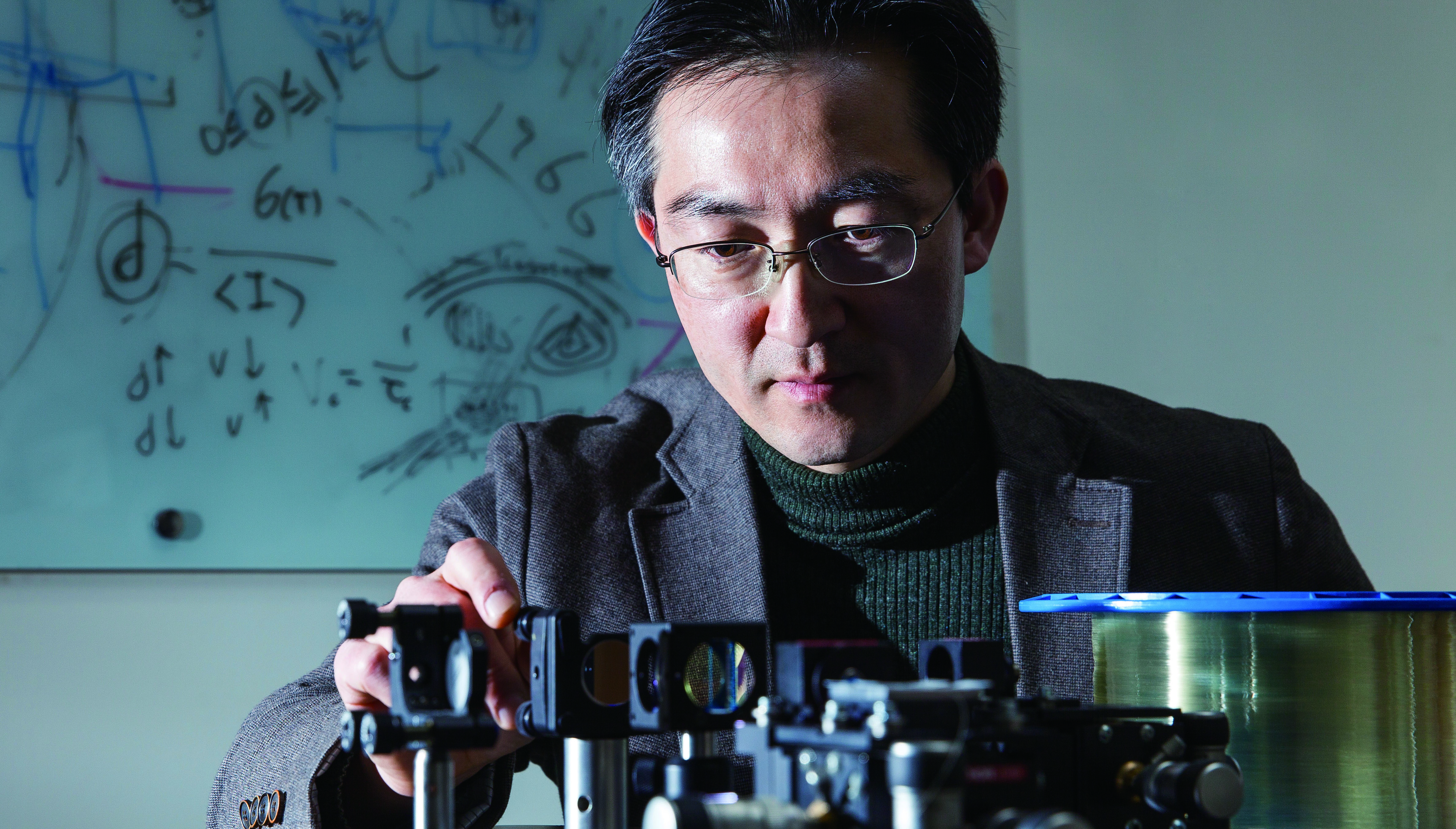

인터뷰를 하기 위해 사무실에서 장래혁 서울대 컴퓨터공학부 교수를 기다리던 기자는 의외의 물건을 발견했다. 사진을 찍을 만한 적당한 공간을 물색하던 중 한쪽 구석에서 캠핑 장비와 헬스 용품을 발견한 것이다. 아주 열정적이고 활동적인 교수님을 만날 것 같다는 예감이 드는 순간 장래혁 교수가 늦어서 미안하다는 말과 함께 사무실에 들어섰다. 예상대로였다. 장 교수는 기자의 마른 몸이 부끄러워질 정도로 건장하고 탄탄한 몸집을 한 ‘몸짱’이었다.

“우리 연구실에서 연구하는 주제나 소재는 매우 광범위합니다. 예를 들어, 동영상이 나오는 태블릿PC의 전력을 줄이려면 칩부터 디스플레이, 전원장치, 소프트웨어 등을 모두 다 알아야 하지요. 그게 우리 연구의 어려운 점이지요. 하지만, 저는 우리 학생들이 졸업한 뒤에 리더가 돼야 한다고 생각합니다. 그러기 위해서는 혼자서도 그 모든 분야를 아우를 수 있어야 하지요.”

장 교수는 내장형 저전력 연구실에서 연구하는 것은 어떤 특정 제품이 아니라 모든 제품에 적용할 수 있는 방법론이라는 사실을 강조했다. 같은 성능을 유지하면서 전력 소모를 줄이는 최적의 방법을 찾고, 그 방법을 일반적인 방법으로 확장하는 것이다. 장 교수는 “먼저 특성을 파악하고, 수학으로 모델링해서 최적화를 한 뒤, 실제로 만들어 검증하는 방법을 쓰고 있다”며 “이 방법과 기본 아이디어만 있으면 여러 분야에 적용할 수 있다”고 말했다.

공학계의 팔방미인

요즘 활발히 연구하는 주제가 전기에너지 저장 기술이다. 장 교수는 태양광발전을 사례로 들었다. 태양전지로 전기를 가장 많이 만드는 시간은 오후 12시에서 3시 사이지만, 전기를 가장 많이 쓰는 시간은 사람들이 귀가한 뒤인 저녁이다. 낮에 남는 전력을 효율적으로 사용하려면 저녁때까지 어딘가에 저장해 둬야 하지만, 전기에너지 저장 장치는 효율이 낮다.

연구실에서는 이 문제를 해결하기 위해 여러 종류의 배터리를 이용한 저장 장치를 개발하고 있다. 컴퓨터가 여러 종류의 메모리를 조합해 장점만 살려서 쓰듯이 배터리도 다양한 배터리를 조합해 쓰면 효율이 더 좋다는 것이다. 장 교수팀은 배터리별로 특성을 잘 파악한 뒤 전압과 전류를 조절해서 옮기면 효율이 높아진다는 사실을 처음으로 증명했다.

저전력 설계 기술이 매우 중요한 스마트폰 분야에서도 활약하고 있다. 부품이 전력을 조금 쓰는 것도 중요하지만, 장 교수팀은 배터리에서 부품까지 전류가 흐르는 동안 생기는 손실을 최소화하려 한다. 스마트폰에 들어 있는 부품 수십 개는 제각기 필요한 전압이 다르다. 배터리는 보통 3.7V 하나만 들어가기 때문에 회로 안에 컨버터가 수십 개 들어가야 한다. 이때 전력 변환 손실이 40% 정도인데, 그것을 20%로 줄이겠다는 게 목표다.

이밖에 최근 과제로는 무인항공기, 해저지진계, 물 담수화, 전기자동차 등이 있다. 삼성전자와 메모리 연구도 함께 하고 있다. 분야가 워낙 다양해 기자로서도 질문을 던지기가 어려울 정도였다. 장 교수는 “연구실에 학생이 들어오면 처음에는 당황하지만, 시간이 지나면 다른 전공자와도 편하게 대화하는 수준이 된다”고 설명했다.

처음부터 끝까지 손수 제작

장 교수가 저전력 기술을 연구하게 된 계기는 1999년 미국 샌디에이고에서 열렸던 저전력학회였다.

“무슨 연구를 하는지 궁금해서 논문도 없이 그냥 참석했습니다. 점심 때 우연히 학회의 핵심 그룹과 함께 앉았는데, 제 질문에 잘 대꾸도 안 해주더라고요. 그런데 왠지 하면 될 것 같은 기분이 들어서 돌아오자마자 저전력에 대한 논문 400편을 추려서 6개월만에 다 읽었습니다. 다음 해부터 그 학회에 논문을 내면서 시작했는데, 10년 만인 2009년에는 그 학회의 학회장이 되기도 했죠.”

장 교수는 미국 전기전자공학회(IEEE)의 석학회원(fellow)으로도 활동하고 있다. 회원 중 상위 0.1%에 속하는 회원만 누릴 수 있는 영예다. 장 교수처럼 40대에 석학회원이 되는 일은 극히 드문 경우다. 해외 학회 활동에도 적극적이다. 현재 17개 학회의 논문 심사위원과 4개 학회의 의장을 맡고 있다. 회의 하나를 위해 1박 3일로 해외 출장을 다녀오거나 외국 시간에 맞춰 새벽에 컨퍼런스콜로 회의하는 일도 잦다.

인터뷰 도중 장 교수는 “나는 스스로 학자라기보다는 엔지니어라고 생각한다”고 말했다. 의미를 묻자 등산에 빗댄 설명이 돌아왔다.

“이론과 실용성에 모두 완벽한 사람은 없습니다. 저는 실용성에 더 강한 엔지니어의 길로 산꼭대기를 향해 올라가고 있다고 생각합니다. 제어계측공학과를 나와 하드웨어를 만드는 데는 강했지요. 자기 자랑처럼 들릴까봐 걱정되지만, 어떤 기능이 필요하다면 어떻게든 그 기능을 구현할 자신이 있습니다.”

이런 특성이 반영된 까닭일까. 대학원생들 또한 다재다능한 기술을 발휘하고 있었다. 이곳에서는 전력 특성을 파악하거나 검증에 필요한 장치를 손수 제작한다. 필요한 장치가 제품으로 나와 있지 않아 구입할 수 없다는 것도 한 이유다. 실제로 연구실에서 납땜 기구부터 금속을 깎는 장치까지 다양한 전문 공구를 볼 수 있다. 기왕 만들려면 제대로 만들자는 주의다.

세계적 리더를 꿈꾼다

장 교수는 연구실의 세계화를 표방하고 있다. 연구실의 물리적인 위치는 우리나라에 있어도 실제 위치는 세계 어느 곳이나 될 수 있어야 한다는 게 지론이다. 내장형 저전력 연구실의 경쟁자도, 공동연구자도 모두 세계에 퍼져 있다는 뜻이다. 그래서 학생들과 주고받는 이메일도 영어로 쓴다. 공동 연구하는 외국인 연구자와 함께 소통할 수 있어야 하기 때문이다.

국내에서 학위를 딸 때 생기는 경험 부족이라는 문제를 해결하기 위해 해외 학회에도 자주 함께 나간다. 특히 학생이 처음 연구실에 들어오면 의무적으로 가장 영향력 있는 학회에 함께 간다. 그곳에서 보고 들은 것은 곧 훌륭한 자극이 된다.

“해외 학회에 나가면 조용히 발표만 듣다 오는 경우가 많은데, 우리 대학원생들은 굉장히 많은 활동을 합니다. 논문 발표와 실험 장치 시연도 해야 하고, 자원봉사도 하느라 호텔에서 밤을 새우기 일쑤지요. 심지어는 학생 시절부터 외국 교수가 알아보는 일도 생깁니다.”

그래도 외국까지 가서 일만 하다 오면 아쉽지 않을까. 장교수는 “연구원들에게는 노력한 만큼 최대한 보상을 해주려 한다”고 밝혔다. 최근에는 주요 학회를 끝낸 뒤 귀국하기 전에 주말을 이용해 단체로 캠핑을 가 그 동안의 피로를 푼다고 한다.

마지막으로 어떤 기준으로 연구원을 선발하느냐고 묻자 장 교수는 ‘의지’를 주로 본다고 대답했다. 힘이 들더라도 풍성한 지식을 쌓고자 하는 학생, 다양한 분야와 폭넓게 교류하며 연구하고 싶은 학생, 세계적인 리더를 꿈꾸는 학생이라면 꿈꿔볼 만한 연구실이 아닐까.