세계 최초의 ‘등대(燈臺)’는 이집트 알렉산드리아 항구의 ’파로스 등대’로 알려져 있다. 기원 전 280년에 만들어진 이 등대는 1600년 후에 지진으로 파괴된 것으로 전해진다. 기원전에 높이 135m에 달하는 대형 건축물을 쌓아 올렸다는 점, 석유나 전기 같은 근대적인 에너지원도 없이 밤새도록 불을 밝힐 수 있었다는 점 때문에 세계 7대 불가사의로 꼽힌다.

파로스 등대가 무기로 쓰였다는 전설도 남아 있다. 태양빛을 모아 항구 근처로 접근하는 적들의 배를 불태우는데 쓰였다는 것이다. 신빙성은 약하지만 빛을 멀리 보내기 위해 등대에 오목거울을 설치했을 거라는 추측은 가능하다. 이런 기술이 당시 대중에게 얼마나 첨단기술의 상징처럼 비춰졌는지를 역설적으로 잘 설명해준다.

높다란 등대를 바라보며 가졌던 이런 과학적 경외심은 사라진 지 오래다. 지금은 바닷가의 아름다운 정경과 낭만의 상징처럼 인식되곤 한다. 하지만 등대는 아직도 현대 과학의상징이다. 수천 년 전부터 쓰이던 등대는 요즘에도 진화를 거듭하고 있다.

사람들은 흔히 등대를 조명기구처럼 생각한다. ‘어두운 밤바다 환하게 밝혀주는…’ 따위의 표현이 노랫말이나 문학작품에 흔히 쓰이는 이유다. 하지만 실제로 등대는 주변 바다를 그렇게 밝게 비춰주진 않는다. 등대가 조명기구라는 (내륙 사람들의) 착각은 빛을 이용해 바닷가 곳곳을 비춰 보는 ‘서치라이트’ 처럼 쓰일 거라는 오해 때문이다. 빛을 비추는 등대도 있지만 암초 등 위험한 장소를 강한 빛으로 비춰 알려줄 뿐 빛을 이리저리 휘두르는 일은 없다. 사방으로 휘둘러 대는 빛은 어두운 밤에 배를 모는 항해사에게 오히려 혼란을 준다.

등대의 기본적인 목적은 ‘표시’다. 바다 위를 나아가는 선박은 해가 져 주변이 칠흑같이 어두워지면 방향을 잡기가 어렵고, 물 속에서는 어디서 암초가 튀어 나올지 알 수 없다. 육지가 가까워질수록 더 위험하다. 이럴 때는 등대 불빛을 지표로 삼아 위험한 곳을 피해서 움직여야 한다. 등대란 육지 근처를 항해하는 배들이 안전하게 운행하도록 도와주는 안전장치이자 도우미인 셈이다. 많은 등대가 육지가 바다로 툭 튀어나와 있는 만(灣이나 섬 위에 설치되는 것도 이 때문이다. 그래서 등대에서 나오는 빛은 주변으로 밝게 퍼져나가는 것보다는 멀리까지 잘 도달하는 직진성이 중요하다. 등대는 등명기(燈明機)라는 조명기구를 쓰는데, 주위를 프레넬(평면) 렌즈로 감싸 빛을 평행광선으로 만들어준다.

국내에서 등대를 설치하고 관리하는 기관은 국토해양부다. 이곳에선 등대를 비롯해 선박운행에 도움을 주는 표지 시설들을 ‘항로표지’라고 부른다. 국내 최초의 근대식 등대는 1903년 6월 1일 처음 불을 밝힌 인천항 입구의 팔미도 등대다. 근처의 소월미도 등대, 북장자서 등표, 백암 등표도 같은 날이 생일이다. 등표란 등대처럼 빛을 내지만 암초 등의 위치를 알려주기 위해 바다 위에 설치하는 ‘빛이 나는 부표’다. 팔미도 등대는 돌과 콘크리트로 만들어었다. 초기에는 석유등을 사용해 약 10km 안팎까지 빛을 밝혔지만 현재는 전기등을 쓰고 있다. 국내에서 가장 최근에 세운, 등대지기가 상주하는 유인등대는 1998년에 만든 독도 등대다. 국내에 유인등대는 40개, 무인등대는 1002개가 있다. 각종 항로표지 시설을 합하면 모두 3915개의 도우미가 바닷가에서 길안내를 하고 있다.

유인등대는 바다의 종합안내시설

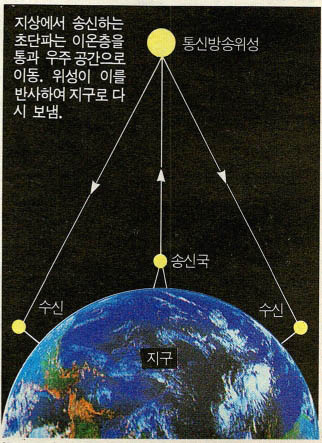

국토부는 2002년 국내 해역 전역에 위성위치확인시스템(GPS)의 오차를 1m 이내로 줄인 DGPS 시스템을 구축했다. 이 시스템을 갖춘 선박은 한국 근해에선 언제 어디서나 바닷길을 찾을 수 있다. 군함은 레이더 위에 자신의 위치를 표시해 주는 ‘레이콘’ 장비를 쓰기도 한다. 이런 ‘전파표지’ 방식은 사용이 편리해서 많은 배들이 쓰고 있다.

그렇다면 등대와 같은 항로표지 시설은 점점 쓸모가 없어지는 걸까. 그렇지는 않다. 국토해양부 해양교통시설과 공현동 사무관(공학박사)은 “최신형 네비게이션이 달린 자동차를 타고 있다고 신호등이나 차선, 중앙분리대 등이 필요 없는 것은 아니다”라며 “전통적인 항로표지의 쓰임새는 여전히 많으며, 정부도 계속 시설을 늘려 나가고 있다”고 설명했다.

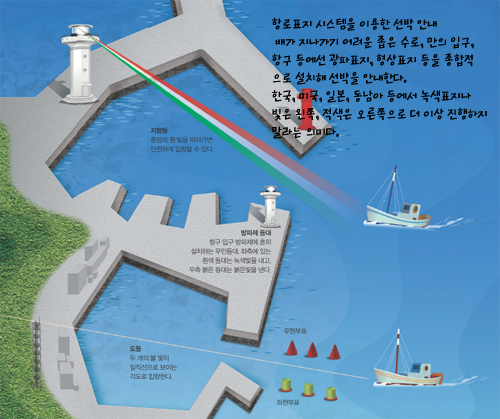

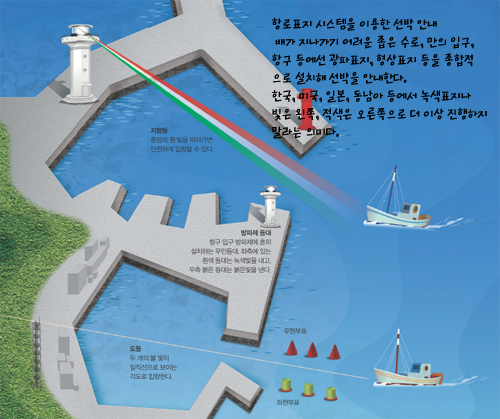

전통적인 표지판 중 가장 흔히 쓰이는 것은 등대처럼 빛을 이용해 신호하는 ‘광파표지’ 방식이다. 눈에 잘 띄는 표지판이나 부표 등을 설치하는 ‘형상표지’ 방식과 함께가장 대중적인 방법이다. 소리로 신호를 보내는 ‘음파표지’ 방식도 있다. 짙은 안개,폭우 등으로 앞이 보이지 않을 경우 소리로 신호를 보내는 방식이다. 소리등대인 셈이다. 1분마다 5초씩, 5마일 밖에서도 들릴 수 있는 큰 소리로 신호를 내도록 되어 있다.

전국 해안에 있는 40개의 유인등대는 이런 이유에서 각별하다. 밤에는 광파표지 시설이지만 밝은 낮 먼 곳에서 바라보면 색깔과 모습 자체로 형상표지 시설처럼 쓰인다. DGPS 단말기, 레이더 등을 갖추고 있는 전파표지 시설이자, 다급할 땐 큰 소리를 내는 음파표지시설이기도 하다. 바다 위의 종합안내시설이 유인등대인 셈이다.

녹색 만나면 오른쪽, 적색 만나면 왼쪽

육지에서 튀어나온 바위, 암초, 눈에 잘 띄지 않는 작은 바위섬 등에는 거의 대부분 항로표지가 설치돼 있다. 해난 사고를 막기 위해서다. 그렇다고 등대나 등탑, 부표 등이 무조건 피해야 하는 기피 대상은 아니다. 특히 여러 대의 선박이 수시로 드나드는 복잡한 항만에서는 등대나 부표의 안내를 따르는 것이 무엇보다 중요하다.

보통 녹색 부표를 만나면 배가 너무 왼쪽으로 치우쳤다는 뜻이므로 선수(배의 머리)를 오른쪽으로 돌려야 한다. 붉은색 표식은 반대로 배를 왼쪽으로 돌려야 한다. 노란색과 검색

이 섞여 있는 부표는 동서남북의 방위를 표시할 때 쓴다. 붉은색+검은색 부표는 막다른길

을 뜻하고 붉은색+흰색 표식은 안전 지역을 나타낸다.

광파표지에도 비슷한 규칙이 있다. 방파제 좌측에 있는 등대(혹은 등탑)는 흰색으로 칠해져 있으며, 녹색 불빛을 낸다. 우측에 있는 등대는 붉은 색으로 칠하고 붉은 빛을 낸다.칠흑 같은 밤에 항구에 접안하려는 배는 어떻게 해야 할까. 보통 세 가지 불빛으로 안내하는 ‘지향등’을 쓴다. 녹색과 붉은색 빛을 피해 중앙의 흰 불빛을 따라 항구로 들어오는 방식이다.

좁은 항만에서는 등탑 2개를 접안각도에 꼭 맞춰 설치하는 ‘도등’ 방식을 쓰기도 한다. 뒤에 있는 등탑이 앞에 있는 등탑에 가려 보이지 않는 상태를 유지하며 배를 운행하면 접안 각도를 맞출 수 있다.

이 밖에 시시각각으로 변하는 상황은 ‘특수신호표지’를 이용해 전달한다. 항만으로 배가 진입할 시간이나 조류의 높이, 바람 방향 등 다양한 정보를 전광판, 전파신호 등의 형태로 알려준다.이런 규칙은 모두 국제항로표지협회가 지정하고 있다. 한국에서도 1985년부터 이 방식에 따라 항로표지를 설치해 운영 중이다. 미국이나 남미, 동남아시아나 일본 등은 우리와 같은 방식을 쓴다. 반면 유럽이나 러시아 등은 다른 규칙을 쓰고 있다.선박을 운행하는 뱃사람이라면 두 규칙을 모두 알고 있어야 한다.

등대는 종합정보 센터

항로표지를 효과적으로 관리하고 운영하는 기술 역시 발전하고 있다. 특히 광파, 형상,전파, 음파표지 기능을 모두 갖춘 대형 등대시설은 이런 ‘항로표지 네트워크’의 중심축이다.

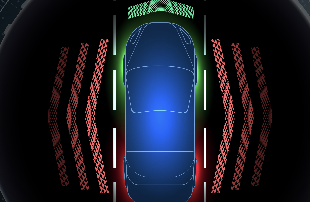

국내 12개 무역항에는 이런 시설을 활용해 복잡한 선박의 입출입을 관리하는 바다 위의 관제탑인 ‘선박통항신호소’가 설치돼 있다. 인공위성이나 CCTV, 레이더 등을 통해 선박의 위치를 파악하고, 인터넷과 컴퓨터 운영정보시스템을 이용해 항로표지를 적절히 운영하며 선박의 운영도 돕는 시스템이다. 다양한 항로표지 시스템이 정상적으로 작동하는지를 24시간 감시하는 집약관리시스템과 관리센터 역시 대전 중앙센터를 통해 운영하고 있으며 항로표지 부근의 기상, 해양상황을 선박에 통보해 주는 ‘해양기상신호표지’ 서비스도 운영 중이다.

국토부는 2~3년 안에 바닷가로 접근하는 모든 선박의 제원과 운항정보를 자동으로 파악하고, 선박에 따라 최적의 안내를 펴는 ‘자동위치식별신호표지’ 시스템을 개발할 예정이다. 우리나라 영해를 빈틈없이 감싸고 있는 수천여 개의 항로표지를 관리하는 일. 그 중심에 낭만과 바닷가의 추억으로 대변되는 등대가 서 있다

파로스 등대가 무기로 쓰였다는 전설도 남아 있다. 태양빛을 모아 항구 근처로 접근하는 적들의 배를 불태우는데 쓰였다는 것이다. 신빙성은 약하지만 빛을 멀리 보내기 위해 등대에 오목거울을 설치했을 거라는 추측은 가능하다. 이런 기술이 당시 대중에게 얼마나 첨단기술의 상징처럼 비춰졌는지를 역설적으로 잘 설명해준다.

높다란 등대를 바라보며 가졌던 이런 과학적 경외심은 사라진 지 오래다. 지금은 바닷가의 아름다운 정경과 낭만의 상징처럼 인식되곤 한다. 하지만 등대는 아직도 현대 과학의상징이다. 수천 년 전부터 쓰이던 등대는 요즘에도 진화를 거듭하고 있다.

사람들은 흔히 등대를 조명기구처럼 생각한다. ‘어두운 밤바다 환하게 밝혀주는…’ 따위의 표현이 노랫말이나 문학작품에 흔히 쓰이는 이유다. 하지만 실제로 등대는 주변 바다를 그렇게 밝게 비춰주진 않는다. 등대가 조명기구라는 (내륙 사람들의) 착각은 빛을 이용해 바닷가 곳곳을 비춰 보는 ‘서치라이트’ 처럼 쓰일 거라는 오해 때문이다. 빛을 비추는 등대도 있지만 암초 등 위험한 장소를 강한 빛으로 비춰 알려줄 뿐 빛을 이리저리 휘두르는 일은 없다. 사방으로 휘둘러 대는 빛은 어두운 밤에 배를 모는 항해사에게 오히려 혼란을 준다.

등대의 기본적인 목적은 ‘표시’다. 바다 위를 나아가는 선박은 해가 져 주변이 칠흑같이 어두워지면 방향을 잡기가 어렵고, 물 속에서는 어디서 암초가 튀어 나올지 알 수 없다. 육지가 가까워질수록 더 위험하다. 이럴 때는 등대 불빛을 지표로 삼아 위험한 곳을 피해서 움직여야 한다. 등대란 육지 근처를 항해하는 배들이 안전하게 운행하도록 도와주는 안전장치이자 도우미인 셈이다. 많은 등대가 육지가 바다로 툭 튀어나와 있는 만(灣이나 섬 위에 설치되는 것도 이 때문이다. 그래서 등대에서 나오는 빛은 주변으로 밝게 퍼져나가는 것보다는 멀리까지 잘 도달하는 직진성이 중요하다. 등대는 등명기(燈明機)라는 조명기구를 쓰는데, 주위를 프레넬(평면) 렌즈로 감싸 빛을 평행광선으로 만들어준다.

국내에서 등대를 설치하고 관리하는 기관은 국토해양부다. 이곳에선 등대를 비롯해 선박운행에 도움을 주는 표지 시설들을 ‘항로표지’라고 부른다. 국내 최초의 근대식 등대는 1903년 6월 1일 처음 불을 밝힌 인천항 입구의 팔미도 등대다. 근처의 소월미도 등대, 북장자서 등표, 백암 등표도 같은 날이 생일이다. 등표란 등대처럼 빛을 내지만 암초 등의 위치를 알려주기 위해 바다 위에 설치하는 ‘빛이 나는 부표’다. 팔미도 등대는 돌과 콘크리트로 만들어었다. 초기에는 석유등을 사용해 약 10km 안팎까지 빛을 밝혔지만 현재는 전기등을 쓰고 있다. 국내에서 가장 최근에 세운, 등대지기가 상주하는 유인등대는 1998년에 만든 독도 등대다. 국내에 유인등대는 40개, 무인등대는 1002개가 있다. 각종 항로표지 시설을 합하면 모두 3915개의 도우미가 바닷가에서 길안내를 하고 있다.

유인등대는 바다의 종합안내시설

국토부는 2002년 국내 해역 전역에 위성위치확인시스템(GPS)의 오차를 1m 이내로 줄인 DGPS 시스템을 구축했다. 이 시스템을 갖춘 선박은 한국 근해에선 언제 어디서나 바닷길을 찾을 수 있다. 군함은 레이더 위에 자신의 위치를 표시해 주는 ‘레이콘’ 장비를 쓰기도 한다. 이런 ‘전파표지’ 방식은 사용이 편리해서 많은 배들이 쓰고 있다.

그렇다면 등대와 같은 항로표지 시설은 점점 쓸모가 없어지는 걸까. 그렇지는 않다. 국토해양부 해양교통시설과 공현동 사무관(공학박사)은 “최신형 네비게이션이 달린 자동차를 타고 있다고 신호등이나 차선, 중앙분리대 등이 필요 없는 것은 아니다”라며 “전통적인 항로표지의 쓰임새는 여전히 많으며, 정부도 계속 시설을 늘려 나가고 있다”고 설명했다.

전통적인 표지판 중 가장 흔히 쓰이는 것은 등대처럼 빛을 이용해 신호하는 ‘광파표지’ 방식이다. 눈에 잘 띄는 표지판이나 부표 등을 설치하는 ‘형상표지’ 방식과 함께가장 대중적인 방법이다. 소리로 신호를 보내는 ‘음파표지’ 방식도 있다. 짙은 안개,폭우 등으로 앞이 보이지 않을 경우 소리로 신호를 보내는 방식이다. 소리등대인 셈이다. 1분마다 5초씩, 5마일 밖에서도 들릴 수 있는 큰 소리로 신호를 내도록 되어 있다.

전국 해안에 있는 40개의 유인등대는 이런 이유에서 각별하다. 밤에는 광파표지 시설이지만 밝은 낮 먼 곳에서 바라보면 색깔과 모습 자체로 형상표지 시설처럼 쓰인다. DGPS 단말기, 레이더 등을 갖추고 있는 전파표지 시설이자, 다급할 땐 큰 소리를 내는 음파표지시설이기도 하다. 바다 위의 종합안내시설이 유인등대인 셈이다.

녹색 만나면 오른쪽, 적색 만나면 왼쪽

육지에서 튀어나온 바위, 암초, 눈에 잘 띄지 않는 작은 바위섬 등에는 거의 대부분 항로표지가 설치돼 있다. 해난 사고를 막기 위해서다. 그렇다고 등대나 등탑, 부표 등이 무조건 피해야 하는 기피 대상은 아니다. 특히 여러 대의 선박이 수시로 드나드는 복잡한 항만에서는 등대나 부표의 안내를 따르는 것이 무엇보다 중요하다.

보통 녹색 부표를 만나면 배가 너무 왼쪽으로 치우쳤다는 뜻이므로 선수(배의 머리)를 오른쪽으로 돌려야 한다. 붉은색 표식은 반대로 배를 왼쪽으로 돌려야 한다. 노란색과 검색

이 섞여 있는 부표는 동서남북의 방위를 표시할 때 쓴다. 붉은색+검은색 부표는 막다른길

을 뜻하고 붉은색+흰색 표식은 안전 지역을 나타낸다.

광파표지에도 비슷한 규칙이 있다. 방파제 좌측에 있는 등대(혹은 등탑)는 흰색으로 칠해져 있으며, 녹색 불빛을 낸다. 우측에 있는 등대는 붉은 색으로 칠하고 붉은 빛을 낸다.칠흑 같은 밤에 항구에 접안하려는 배는 어떻게 해야 할까. 보통 세 가지 불빛으로 안내하는 ‘지향등’을 쓴다. 녹색과 붉은색 빛을 피해 중앙의 흰 불빛을 따라 항구로 들어오는 방식이다.

좁은 항만에서는 등탑 2개를 접안각도에 꼭 맞춰 설치하는 ‘도등’ 방식을 쓰기도 한다. 뒤에 있는 등탑이 앞에 있는 등탑에 가려 보이지 않는 상태를 유지하며 배를 운행하면 접안 각도를 맞출 수 있다.

이 밖에 시시각각으로 변하는 상황은 ‘특수신호표지’를 이용해 전달한다. 항만으로 배가 진입할 시간이나 조류의 높이, 바람 방향 등 다양한 정보를 전광판, 전파신호 등의 형태로 알려준다.이런 규칙은 모두 국제항로표지협회가 지정하고 있다. 한국에서도 1985년부터 이 방식에 따라 항로표지를 설치해 운영 중이다. 미국이나 남미, 동남아시아나 일본 등은 우리와 같은 방식을 쓴다. 반면 유럽이나 러시아 등은 다른 규칙을 쓰고 있다.선박을 운행하는 뱃사람이라면 두 규칙을 모두 알고 있어야 한다.

등대는 종합정보 센터

항로표지를 효과적으로 관리하고 운영하는 기술 역시 발전하고 있다. 특히 광파, 형상,전파, 음파표지 기능을 모두 갖춘 대형 등대시설은 이런 ‘항로표지 네트워크’의 중심축이다.

국내 12개 무역항에는 이런 시설을 활용해 복잡한 선박의 입출입을 관리하는 바다 위의 관제탑인 ‘선박통항신호소’가 설치돼 있다. 인공위성이나 CCTV, 레이더 등을 통해 선박의 위치를 파악하고, 인터넷과 컴퓨터 운영정보시스템을 이용해 항로표지를 적절히 운영하며 선박의 운영도 돕는 시스템이다. 다양한 항로표지 시스템이 정상적으로 작동하는지를 24시간 감시하는 집약관리시스템과 관리센터 역시 대전 중앙센터를 통해 운영하고 있으며 항로표지 부근의 기상, 해양상황을 선박에 통보해 주는 ‘해양기상신호표지’ 서비스도 운영 중이다.

국토부는 2~3년 안에 바닷가로 접근하는 모든 선박의 제원과 운항정보를 자동으로 파악하고, 선박에 따라 최적의 안내를 펴는 ‘자동위치식별신호표지’ 시스템을 개발할 예정이다. 우리나라 영해를 빈틈없이 감싸고 있는 수천여 개의 항로표지를 관리하는 일. 그 중심에 낭만과 바닷가의 추억으로 대변되는 등대가 서 있다