이번 월드컵의 개최국 남아프리카공화국(이하 남아공)은 한국에게 생소한 국가다. 아프리카 국가라 무척 더울 것 같지만 대륙의 맨 끝에 위치한 데다 남반구에 있기 때문에 6월의 남아공은 겨울이다. 이곳은 건조한 아열대성 기후이며 겨울에도 평균 18℃ 정도로 비교적 선선하다. 그래서 ‘푹푹 찌는 무더위’를 걱정할 필요는 없다.

하지만 남아공에는 모든 선수들이 넘어야 할 ‘산’ 있다. 바로 경기장의 고도다. 남아공에 있는 월드컵경기장은 모두 10개로 그중 6개가 해발 1000m를 훌쩍 넘는다. 6월 17일 아르헨티나와의 본선경기가 열리는 요하네스버그의 사커시티 스타디움은 해발고도가 설악산(1708m)보다 높은 1753m나 된다. 또 16강전과 8강전에서도 고지대 경기장이 기다리고 있다. 선수들이 경기 때마다 산꼭대기에서 90분 이상씩 뛰는 셈이다.

전문가들은 “고도가 높은 곳에서는 선수들이 조금만 뛰어도 쉽게 지친다”며 “이런 환경에 빨리 적응하고 한계를 극복하는 팀이 우승할 것”이라고 입을 모았다. 영국 옥스퍼드대 이공학부 패트릭 맥셔리 교수팀은 1900년부터 2004년까지 남미 10개 국가에서 열렸던 축구경기 1460개를 분석해 그 결과를 ‘영국의학저널’ 2007년 12월 20일자에 발표했다. 연구팀에 따르면 베네수엘라와 콜롬비아, 볼리비아처럼 지대가 높은 나라에서 경기가 열렸을 때, 고도가 1000m 높아질 때마다 저지대에서 온 원정팀보다 홈팀이 약 0.5골 더 넣는다. 해발 3695m에서는 홈팀이 이길 확률이 82%나 됐다. 선수들이 고지대 환경을 극복하지 못하면 집중력과 인지능력이 떨어져 경기력이 떨어지기 때문이다.

전략 1. 하루에 1시간씩 저산소실에 머문다

경기장의 고도가 선수들에게 어떤 영향을 미치는 걸까. 고도가 높아지면 공기 압력이 작아지고 대기 중의 산소 농도가 낮아진다. 몸에서 시간당 필요로 하는 산소량은 일정한데, 숨을 한 번 마실 때마다 들어오는 산소가 적어 호흡이 빨라진다. 또 혈중 산소량이 적어지면서 혈액이 산소를 빨리 옮기도록 심장이 더욱 빨리 뛴다. 그래서 고지대에서는 조금만 움직여도 숨이 가빠지고 쉽게 피로해진다.

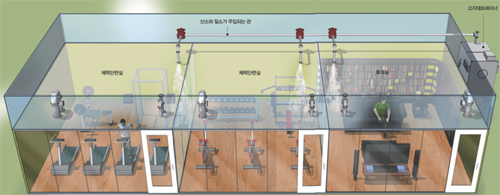

경기장의 고도가 선수들에게 어떤 영향을 미치는 걸까. 고도가 높아지면 공기 압력이 작아지고 대기 중의 산소 농도가 낮아진다. 몸에서 시간당 필요로 하는 산소량은 일정한데, 숨을 한 번 마실 때마다 들어오는 산소가 적어 호흡이 빨라진다. 또 혈중 산소량이 적어지면서 혈액이 산소를 빨리 옮기도록 심장이 더욱 빨리 뛴다. 그래서 고지대에서는 조금만 움직여도 숨이 가빠지고 쉽게 피로해진다.한국 대표팀이 월드컵 준비기간 동안 머물렀던 ‘축구국가대표팀 트레이닝센터(파주NFC)’에는 이를 대비하기 위한 시설이 있다. 센터 본관의 4층에 있는 ‘저산소실’이다. 넓이가 약 49m2인 이곳에는 기다란 소파 5개가 놓여 있고 커다란 평면 TV가 걸려 있다. TV 양옆에는 소설부터 수필, 시집에 이르기까지 다양한 책들이 꽂혀 있다. 한쪽 면이 유리창으로 돼 있어 아담한 휴게실의 느낌을 주지만 여기는 남아공의 고지대에 적응하기 위한 과학적인 전략이 숨어 있다.

저산소실에는 공간 내의 산소량을 조절할 수 있는 장비 ‘고지대트레이너’가 설치돼 있다. 벽에 붙어 있는 컨트롤러로 해발 3000m까지 재현할 수 있다. 원하는 고도를 설정하면 그 높이에 해당하는 양의 산소와 질소가 방 안을 채운다. 선수들이 내뱉는 이산화탄소는 밖으로 배출돼 방 안의 공기는 항상 깨끗하다. 대표팀은 컨트롤러를 고도 3000m로 맞춰놓고 하루에 1시간씩 이용했다. 이 고도의 산소 농도는 17%밖에 되지 않는다(해발 0m의 산소 농도는 약 21%). 선수들이 휴식을 취하는 동시에 저산소 환경에 적응하는 훈련을 받은 셈이다.

파주NFC에 고지대트레이너를 대여한 누리텍아이엔씨 관계자는 “고지대 적응 훈련을 하면 지방소모량이 많아져 체중이 감소하는 효과도 있다”고 말했다. 지난 2월 4일 독일 뮌헨에 있는 루드비히 막시밀리안대 의대 플로리안 리플 교수팀은 평균 체중이 105kg인 비만 남성 20명을 해발 2650m에서 1주일 동안 지내게 한 뒤 몸무게를 측정해 그 결과를 국제학술지 ‘식욕’에 발표했다. 실험참가자들은 특별한 운동을 하지 않았음에도 불구하고 체중이 평균 약 1.5kg씩 줄었다. 산소가 부족한 고지대에서는 숨이 빨라지고 심장박동수가 증가해 에너지가 더 많이 소모되기 때문이다.

지난 4월 14일 영국 조간신문 ‘데일리메일’이 보도한 내용에 따르면 잉글랜드 대표팀은 고지대에 미리 적응하려고 ‘저산소 텐트’를 이용했다. 일본 대표팀도 산소마스크 등을 이용해 고지대에 대비해 왔다. 누리텍아이엔씨의 관계자는 “고지대 적응 훈련을 받은 사람과 받지 않은 사람이 고지대에 가면 몸이 반응하는 정도가 극적으로 다르다”고 말했다. 훈련을 받은 사람이 고지대에서 느끼는 두통을 수치 8로 본다면 훈련을 받지 않은 사람은 64나 됐다. 훈련을 받으면 고지대에서 느끼는 피로감과 스트레스(각각 수치 15, 18)가 훈련을 받지 않은 사람(각각 수치 80, 89)의 약 5분의 1밖에 되지 않았다.

지난 4월 14일 영국 조간신문 ‘데일리메일’이 보도한 내용에 따르면 잉글랜드 대표팀은 고지대에 미리 적응하려고 ‘저산소 텐트’를 이용했다. 일본 대표팀도 산소마스크 등을 이용해 고지대에 대비해 왔다. 누리텍아이엔씨의 관계자는 “고지대 적응 훈련을 받은 사람과 받지 않은 사람이 고지대에 가면 몸이 반응하는 정도가 극적으로 다르다”고 말했다. 훈련을 받은 사람이 고지대에서 느끼는 두통을 수치 8로 본다면 훈련을 받지 않은 사람은 64나 됐다. 훈련을 받으면 고지대에서 느끼는 피로감과 스트레스(각각 수치 15, 18)가 훈련을 받지 않은 사람(각각 수치 80, 89)의 약 5분의 1밖에 되지 않았다.그런데 남아공에 있는 경기장은 고도가 높아야 2000m가 되지 않는다. 굳이 고도 3000m에 적응해야 했던 이유는 무엇일까. 대한축구협회 기술국 김동기 팀장은 “고지대에 적응을 하면 저지대에서 경기를 할 때도 수월해진다”며 “저산소 환경에 적응하면 산소를 운반하는 적혈구와 모세혈관의 수가 증가해 산소운반 능력이 향상되기 때문”이라고 설명했다. 그래서 이번 월드컵에서는 심폐지구력과 피로회복능력이 우수한 선수들이 많은 팀이 우승할 확률이 높다. 평소 ‘산소탱크’라 불리며 마라톤 선수에 맞먹는 심폐지구력을 자랑하는 박지성 선수가 기대되는 대목이다.

전략 2. 무회전킥 구사하고 공은 살살 다뤄야

경기장의 높은 고도는 선수뿐 아니라 공에도 영향을 미친다. 고지대는 공기 저항이 적기 때문에 같은 힘으로 공을 차도 저지대에서보다 더 빨리, 더 멀리 날아간다. 전문가들은 저지대에서보다 공이 1~2m 정도 더 멀리 날아갈 것으로 예상했다. 게다가 이번 월드컵의 공인구 ‘자블라니’는 힘을 살짝만 줘도 기대 이상의 속도가 나고 다른 공보다 더 높이 튀어 오른다.

한국체육과학연구원 스포츠과학연구실 송주호 박사는 “공을 찰 때는 저지대에서보다 살살 차야 하며, 패스를 할 때에는 동료에게 공을 넘기는 타이밍이나 공에 들어가는 힘을 조절해야 한다”고 말했다. 고지대에서 공을 많이 차보고, 얼마만큼의 힘을 줬을 때 공이 어떻게 움직이는지 몸으로 익혀둬야 한다는 얘기다. 송 박사는 “충격량은 일정한데, 공에 들어가는 힘과 시간은 반비례하므로 공을 컨트롤하는 시간을 늘려 힘을 줄이는 것도 하나의 방법”이라고 귀띔했다. 그는 “예를 들어 날아오는 공을 가슴으로 튕길 때(가슴 트래핑) 평소보다 몸을 뒤로 더 젖혀 공이 날아가는 시간을 늘리면 공의 힘을 줄일 수 있을 것”이라고 조언했다.

고지대에서는 공이 날아가는 각도가 많이 꺾이는 바나나킥을 자랑하는 잉글랜드 출신의 데이비드 베컴 선수보다 무회전킥을 잘하는 포르투갈의 크리스티아누 호나우두 선수가 유리하다. 공기 밀도가 낮은 곳에서는 ‘마그누스 효과’가 떨어져 공의 회전력이 감소하기 때문이다. 마그누스 효과란 날아가는 물체가 공기의 압력이 높은 쪽에서 낮은

쪽으로 휘어지는 현상인데, 이를 이용하면 특히 프리킥이나 코너킥을 할 때 공이 수비수와 골키퍼를 피해 골 안으로 휘어져 들어갈 수 있다.

공이 일직선으로 날아가다가 골문과 가까워질수록 위아래로 심하게 진동해 골키퍼가 공의 방향을 예측할 수 없게 만드는 무회전킥은 고지대에서 유리하다. 공기 저항이 적어 공이 날아가는 속도가 빨라지는 데다 위아래로 진동하는 폭이 커지기 때문이다. 그래서 골키퍼는 공이 날아오는 방향을 예측하기가 더 힘들다. 송주호 박사는 “한국 대표팀에서 장거리 슛에 강한 기성용 선수와 슛이 정확한 박주영 선수가 실력을 최대한 발휘할 수 있을 것”으로 기대했다.

스포츠 전문가들은 지금까지 열렸던 월드컵보다 이번 남아공월드컵에서 골이 더 많이 터질 것으로 기대하며 어떤 팀이 우승할지 예상하기가 특히 어렵다고 말한다. 완벽한 구형에 가까워 목표지점까지 정확히 도달한다는 평을 받는 자블라니와 대부분의 국가 대표팀을 긴장하게 만드는 고지대만의 특성 덕분이다. 어느 대표팀이 이번 월드컵의 ‘특별한 환경’에 가장 훌륭하게 적응하는지 비교해 보는 일도 큰 흥밋거리가 될 것이다.

| |

| |

|

유니폼 박지성 선수는 다른 한국 국가대표 선수들과 마찬가지로 나이키에서 만든 옷을 입는다. 버려진 플라스틱 병 1300만 개를 100% 재활용해 뽑아낸 친환경 섬유 ‘에코에버’를 사용했다. 이 유니폼은 무게가 약 130g으로, 지난 2006년 독일월드컵 때 입었던 것보다 15%나 가볍다. 섬유 자체에 공기 투과율이 7% 높아져 시원한 데다 땀에 젖어도 금세 마른다. 신축성이 강화돼 거친 몸싸움에도 옷이 늘어나거나 찢어지지 않는다.

유니폼 박지성 선수는 다른 한국 국가대표 선수들과 마찬가지로 나이키에서 만든 옷을 입는다. 버려진 플라스틱 병 1300만 개를 100% 재활용해 뽑아낸 친환경 섬유 ‘에코에버’를 사용했다. 이 유니폼은 무게가 약 130g으로, 지난 2006년 독일월드컵 때 입었던 것보다 15%나 가볍다. 섬유 자체에 공기 투과율이 7% 높아져 시원한 데다 땀에 젖어도 금세 마른다. 신축성이 강화돼 거친 몸싸움에도 옷이 늘어나거나 찢어지지 않는다. 축구화 매년 나이키와 아디다스, 푸마 같은 스포츠웨어 업계에서는 새롭게 개발한 고성능 축구화를 선보인다. 올해는 아디다스에서 개발한 세상에서 가장 가벼운 축구화(165g)가 주목받고 있다. 전문가들은 “축구화마다 개성이 있지만, 성능이 크게 차이 나지 않기 때문에 선수들이 각자 취향에 맞게 고른다”고 말했다. 그런데 박지성 선수만의, 축구화 고르는 비결이 있다고 한다. 그는 보통 축구화(약 300g)보다 가벼운 초경량 축구화(약 200g)를 좋아한다. 누구보다 빠르게 달리면서도 지치지 않는 비결이 축구화에 숨어 있는 걸까.

축구화 매년 나이키와 아디다스, 푸마 같은 스포츠웨어 업계에서는 새롭게 개발한 고성능 축구화를 선보인다. 올해는 아디다스에서 개발한 세상에서 가장 가벼운 축구화(165g)가 주목받고 있다. 전문가들은 “축구화마다 개성이 있지만, 성능이 크게 차이 나지 않기 때문에 선수들이 각자 취향에 맞게 고른다”고 말했다. 그런데 박지성 선수만의, 축구화 고르는 비결이 있다고 한다. 그는 보통 축구화(약 300g)보다 가벼운 초경량 축구화(약 200g)를 좋아한다. 누구보다 빠르게 달리면서도 지치지 않는 비결이 축구화에 숨어 있는 걸까.