많은 가정에서 연탄불로 겨울을 나던 시절이 있었다. 한 아이는 구멍을 가지런히 맞춰 연탄을 쌓는 것이 무척 재미있었다. 규칙적인 구멍의 배열이 아름다웠기 때문이다. 화학자로 자라난 그는 아직도 구멍이 숭숭 뚫린 돌에서 시선을 떼지 못하고 있다.

모두가 나노 세상(1nm=10억분의 1m)에 주목하지만 제올라이트 초결정연구단을 이끄는 서강대 화학과 윤경병 교수는 마이크로 세상(1μm=100만분의 1m)에 살고 있다.

나노 화학자가 보기에 마이크로 세상은 ‘거인국’이다. 마치 63빌딩을 벽돌 하나로 사용하는 것처럼….

‘끓는 돌’이란 이름의 제올라이트는 1756년 크롱스테드가 처음 발견했다. 당시 그는 미지의 돌을 깨서 끓이고 태우는 실험을 했는데 돌을 끓여보니 수증기가 나와 이런 이름을 붙였다. 제올라이트는 실리콘과 알루미늄의 산화물이다. 전자현미경으로 관찰하면 1μm2 면적에 나노미터 크기의 구멍이 100만 개나 있다.

빨래엔 ‘돌’을

윤 교수가 제올라이트에 주목하는 이유는 바로 이런 구멍 때문이다.

“뱃속이 비어 있으면 뭘 먹어야 하잖아요. 크롱스테드가 발견한 천연 제올라이트도 속이 비어 있으니까 물이 채워졌던 것이죠. 이탈리아에서는 제올라이트로 집도 짓습니다. 제올라이트에 있는 구멍은 여름에 습기를 빨아들여 방 안을 쾌적하게 하고 겨울에는 공기를 채워 따뜻하게 합니다.”

제올라이트 연구가 본격적으로 시작된 것은 1950년대 합성 제올라이트를 만들면서다. 최근에는 가정에서 쉽게 제올라이트를 볼 수 있다. 빨래할 때 넣는 합성세제에 제올라이트 성분이 들어 있다.

빨래에 ‘돌가루’를 넣는 것이 언뜻 이해되지 않을 것이다. 그러나 제올라이트를 물에 넣으면 딱딱한 물(경수)이 부드러운 물(연수)로 바뀌어 세제가 잘 녹고 때도 잘 빠진다. 제올라이트 표면에 있는 음이온이 옷에 묻은 때를 둘러싸서 옷감에서 떼어놓는 비누화 작용을 촉진하기 때문이다. 이것은 제올라이트를 활용한 사례 가운데 극히 일부다.

정유회사에서 원유를 분별 증류할 때도 제올라이트를 촉매로 사용한다. 원유에 제올라이트를 넣으면 탄소로 연결된 덩어리가 3개, 4개씩 끊어진다. 이때 끊어진 탄소가 수소와 만나면 각각 에탄과 메탄이 생성된다.

“요즘은 제올라이트의 쓰임이 다양해져 분자를 거르는 채로도 사용합니다. 나노 크기의 병원성 바이러스도 검출해 낼 수 있습니다. 구멍에 어떤 물질을 넣느냐에 따라 제올라이트의 특성과 쓰임은 다양합니다.”

나무와 숲 말고 산을 본다

대다수 연구자들은 제올라이트를 구성하는 원자와 분자를 조립해 특정 기능을 갖는 물질에 집중해왔다. 그러나 윤 교수는 한 걸음 뒤로 물러나 제올라이트 자체를 관찰하기로 했다.

“남들이 집안 가구를 이리저리 배치해 사무실을 꾸민다면 우리는 사무실이 가득한 63빌딩 같은 고층 건물을 배열하는 셈입니다.”

그래서 연구팀의 핵심 과제는 유리판 위에 제올라이트를 한 겹으로 깔거나 육각형 모양의 제올라이트를 세로로 세우거나 가로로 눕히는 등 다양한 형태로 배열하는 일이다. 제올라이트를 판 위에 붙이기 위해 풀러렌, 단백질, DNA 등 다양한 물질을 접착제로 사용한다.

아름답게 맞춰선 제올라이트

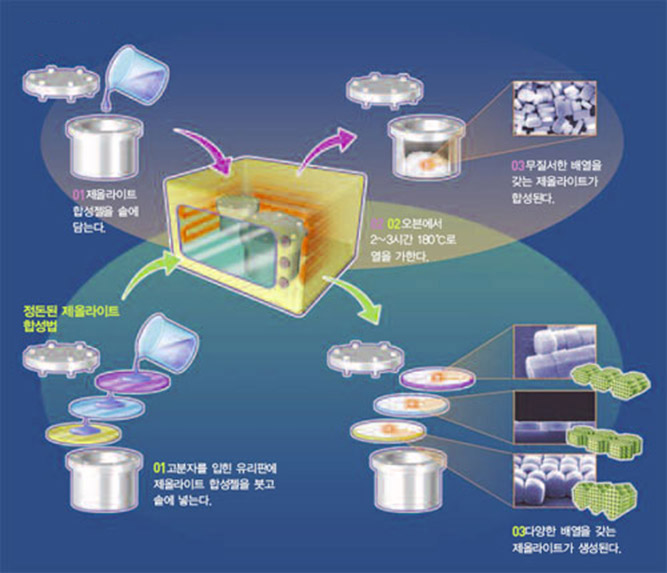

2003년 8월 윤 교수는 미세 물질을 잘 흡착하는 제올라이트를 만들었다. ‘정돈된 제올라이트 합성법’(Synthesis of Zeolite as Ordered Multicrystal Arrays)으로 이름 붙은 이 기술은 과학학술지 ‘사이언스’에 실려 세계적인 주목을 받았다.

정돈된 제올라이트 합성법은 유리판에 폴리우레탄을 깔고 알루미늄과 규소를 알칼리 유기물과 섞어 붓는다. 그 뒤 유리판을 밀폐된 솥에 담아 오븐에서 180℃로 2~3시간 동안 가열하면 녹아내린 폴리우레탄 자리에 제올라이트가 합성되는 방법이다.

그동안 과학자들은 제올라이트를 만든 뒤 유리판에 가지런하게 배열하려고 노력했지만 실패를 거듭했다. 제올라이트를 가지런히 배열하는 것은 불가능한 일처럼 보였다. 윤 교수팀은 제올라이트를 만들 때부터 유리판에 가지런히 배열시켰다. 이것이 학계가 윤 교수를 주목하는 이유다.

연구팀은 정돈된 제올라이트 합성법으로 의류회사와 함께 섬유에 은나노 입자를 가진 제올라이트를 붙이는 연구를 하고 있다.

연구 초기 제올라이트를 연구하는 과학자가 없어 외롭기도 했다. 석사과정의 한 학생은 “제올라이트 연구는 왜 하나요?”라는 질문을 하기도 했다. 그러나 뒤따르는 연구팀이 하나 둘 생겨나기 시작했다. 제올라이트 연구에 새로운 동력이 생긴 셈이다. 연탄의 구멍마다 타오르던 불꽃처럼 제올라이트 구멍이 가져다 줄 따뜻한 세상을 윤 교수는 꿈꾸고 있다.

그림 볼 때는 뒤로 물러나 감상하라 - 윤경병 교수

“높은 곳에 올라 아래를 내려다보는 재미를 느끼고 싶었습니다.”

윤 교수는 어릴 때 공군사관학교에 진학해 파일럿이 되고 싶었다. 그러나 시력이 나빠 그 꿈은 접었다. 대신 그는 화학자들이 연구하는 세계를 내려다보고 있다. 다른 화학자들이 나노미터 크기의 물질을 다룰 때 그는 그 물질들이 모인 마이크로 크기의 구조물을 연구하기 때문이다.

그는 학생들에게 “그림을 관람할 때 뒤로 물러나 전체 모습을 보라”고 말한다. “그래야 더 크게, 더 깊게, 더 멀리 볼 수 있습니다. 학생들은 자기가 보려는 그림만 보기 때문에 작은 벽에 부딪치면 쉽게 포기해요. 하지만 잠시 여유를 갖는다면 더 큰 그림을 볼 수 있죠”

언젠가 한 학생이 제올라이트를 유리판에 붙이는데 효소를 풀로 사용했다. 그런데 제올라이트가 유리판과 접착되지 않고 효소와 제올라이트가 실타래 모양으로 엉켜버렸다. 학생은 원하는 결과가 안 나오자 실험이 실패했다고 생각했다.

그러나 윤 교수는 “삐딱한 결과도 중요하다”고 학생을 격려했다. 목표로 한 결과는 아니었지만 효소와 제올라이트가 반응하는 양식이 다양하다는 것을 보여줬기 때문이다. 학생이 그 때까지의 결과로 논문을 썼고 화학계에서 가장 권위있는 ‘미국 화학회지’(JACS)에 실리는 영광을 안았다.

윤 교수는 과학자를 세 등급으로 나눈다. 첫 번째는 변화를 못 좇아가는 사람으로 결국 학계에서 도태된다. 두 번째는 변화에 잘 적응하는 사람이다. 학계의 새로운 원리나 연구 소재를 자기 것으로 만드는 능력있는 과학자다. 세 번째는 새로운 분야를 개척해 다른 사람이 따라하도록 만드는 창의적인 과학자다. 그는 힘들고 고단한 작업이지만 과학계를 창의적인 사고로 이끌어야 참다운 과학자라고 생각한다.

스트레스는 어떻게 해소하느냐고 묻자 돌아온 답변이 과학자답다.

“과학은 자연을 상대로 한 게임이라 불확실한 결과가 늘 스트레스를 줍니다. 하지만 열심히 실험해서 권위있는 학술지에 게재됐을 때의 만족감은 모든 피로를 흡수하는 이온음료죠.”

창의적인 과학 활동이 그에게는 천직인 것 같다. 윤 교수는 대만에서 열리는 아시아 광화학회와 미국 국립재생가능에너지연구소(National Renewable Energy Laboratory) 등에 연사로 초청되는 등 바쁜 일정을 보내고 있다. 그는 최근 서강대에 설립된 ‘나노세공물질연구소’를 세계 제일의 제올라이트 연구소로 만들겠다는 의지를 불태우고 있다.