제2차 세계대전이 일어났던 1939년에 '미래의 세계'라는 테마로 기이한 세계박람회가 열렸다. 전시장에는 당시 사람들이 25년 정도 이후에 가능하리가 생각했던 로켓발사대나 원격제어자동차, 판단력을 가진 기계 등이 모형으로 전시됐다. '엘렉트로'(Elektro)라고 불리워진 모형기계인간은 집안일이나 농사를 돕고 몇마디 인간의 말도 알아듣는다는 식의 발상이었다.

그로부터 50년이 지난 현재 그러한 상상들은 모두 점점 현실에 가까워지고 있다. 특히 인간의 두뇌를 가진 기계-인공지능(Artificial Intellkigence, Al)-에 대한 연구는 80년대를 통틀어 가장 활발하고 많은 업적이 있었다. 그 결과 더이상 지능을 가진 기계의 존재가능성을 의심하는 사람은 없게 됐다.

지난해말 미국 '오하이오'주의 어느 도시에서 있었던 체스챔피언전에 'Deep Thought'라는 컴퓨터가 출전해 비상한 관심을 모았었다. 이 컴퓨터 선수는 인간과 당당하게 겨뤄 4차전까지 승리했으나 5차전에서 '아이고 이바노프'라는 세계 침피언에게 지고 말았다. 현재 이 컴퓨터는 미국에서 체스팽킹 30위에 올라 있다. 이 사건은 인공지능의 성공가능성과 컴퓨터 과학자들의 이 분야에 대한 높은 관심도를 단적으로 보여준 사례라 하겠다.

조건부추론에서 전문가시스템으로

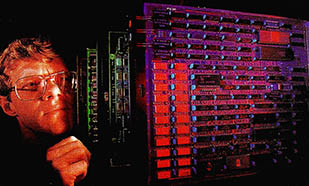

인공지능연구의 시초는 1950년대로 거슬러 올라간다. 당시 진공관과 2차대전 전쟁잉여물자로 지능형 컴퓨터를 처음 제작했는데 실험실에서 미로를 찾는 연구부터 시작됐다. 40여개의 전자회로를 거미줄처럼 엮어 만든 조잡한 기계는 오늘날로 말하면 신경망컴퓨터의 맹아라고 할 수 있다. 순차적으로 한꺼번에 처리하는 것에 비해 신경망컴퓨터는 하나의 프로그램을 여러 부분으로 나눠 각각의 미니 프로세서로 계산한 후 다시 결과들을 조합하는 방식을 취한다.

초기의 신경망컴퓨터는 미로를 찾는 방식에 있어서도 반복학습을 통해 판단의 정확성을 높일 수 있도록 했다. 이러한 신경망컴퓨터가 실제로 이용되는 경우는 극히 드물었다.

50년대에는 두뇌세포가 어떻게 일을 분배하고 또 조합하는가를 규명해내지 못했으므로 신경망연구에도 한계가 있었다.

이에 따라 지능형 컴퓨터연구는 원점으로 돌아가서 기존컴퓨터의 원리를 재조명하는 데서부터 재출발했다. 일반 컴퓨터는 기억장치에 데이터베이스를 집어넣고 이들이 어떤 조건부(if-then) 에 이를 때까지 반복적으로 연산작용을 한다. 이때 '조건부'라는 것이 지능의 원초적인 형태와 관련이 있는 것으로 인공지능연구자들의 관심을 끌었다. 인간에 있어서도 마찬가지이다. 만약 차를 몰 때 '발간불이 켜지면 서고, 길이 오른쪽으로 굽으면 그쪽으로 핸들을 틀고, 언덕에 오를 때는 속력을 줄인다'라는 식으로 조건부와 이에 따른 대응이 연속적으로 이루어진다.

60년대에는 이러한 조건부추론에 근거한 인공지능 프로그램들이 많이 만들어졌다. 소위 규칙형시스템(rule-based system)이라 불렸던 이 프로그램들은 지식 테이터베이스와 관리시스템으로 구성돼 있다. 오늘날 이러한 연구는 어떤 특정 분야에서 전문가의 역할을 컴퓨터가 대신하는 '전문가시스템'으로 발전돼 많은 부분 상용화가 진전되고 있다.

70년대에 개발됐던 초기전문가시스템에는 의학분야의 '마이신'(Mycin) 지질학분야의 '프로스펙터'(Prospector) 등이 있다. 80년대에는 거의 전분야로 전문가시스템의 이용이 확산되고 있다. 교육에서부터 투자자문, 수학증명에 이르기까지, 그러나 전문가시스템은 지식베이스에 포함돼 '사실'(fact) 이외에는 어떠한 판단능력도 갖고 있지 못한 '백치' 기계이다. 이러한 비판이 일면서 80년대 들어 50년대의 신경망연구가 다시 주목받기 시작했다.

설명형 시스템

지난날의 신경망컴퓨터가 가진 느리고 제한된 판단력을 보완한 '설명형 시스템'(explanation based system)들이 새롭게 등장했다. 설명형시스템이란 컴퓨터가 외부의 대상물이나 현상을 관찰하여 스스로 어떻게 할 것인가를 판단하게 하는 과정이다. 인간의 경우 이러한 작업은 어린애라고 하더라도 간단하게 자동적으로 처리된다. 그러나 기계는 결코 단단하지 않다. 인간지능의 최대비밀은 순간적인 발상에 있는 것이라기보다 오히려 일상생활에의 상식에 근거한다. 그런데 컴퓨터가 이렇나 상식을 갖추기란 대단히 어렵다.

MMC상의 '더글러스레나'라는 컴퓨터과학자는 어린애들 수준의 상식을 갖는 컴퓨터를 만들기 위해 'Cyc'(encyclopedia에서 따온 말)라는 프로젝트를 계획했다.

레나는 신문기사나 백과사전에서 뽑은 데이터를 그의 기계가 읽고 이해하도록 부지런히 작업하고 있지만 그것은 결코 녹녹치 않다. 가령 '어떤 사람이 컵으로 물을 마신다'라는 문장이 있다고 하자. 컴퓨터는 사전지식이 없는 한 결코 이 문장을 이해할 수 없다. 먼저 '컵'에 대해 사전지식을 가져야 한다. 용도 모양 손잡의 위치 등등. '사람' '물' '마신다' 등의 개념에 대해서도 마찬가지다. 법대학생이 갖고 있는 상식을 컴퓨터가 이해하기 위해 2만대의 미니컴퓨터가 동원돼야 할 정도다.

그러나 'Cyc'연구를 하는 동안 거둔 수확도 적지 않다. 특수분야에 국한되지만 컴퓨터가 인간의 언어를 일부분 분간하게 됐다. 가령 금융이나 생산분야에서 특수한 단어 몇마디를 컴퓨터가 이해하고 그에 따라 컴퓨터가 이해하고 그에 따라 판단하는 기능을 갖추게 된 것이다.

90년대 'Cyc'연구와 관련해서 더 진전돼야 될 부분은 '사회성'(society)에 관한 문제이다. 컴퓨터는 어떤 사물을 인식할 때 그것이 약간만 모양을 달리해도 다른 것으로 판별해 버린다. 이러한 컴퓨터에 유사성과 유추라는 개념을 가르치는 매우 중요하면서도 어려운 작업이 남아 있다.

인공지능연구는 어디까지

컴퓨터비전(vision)분야는 이미 산업에는 여러가지로 응용되고 있다. 염색체의 관찰이나 대량의 기록을 데이터베이스에 수록하는 등등. 그러나 어떤 컴퓨터도 인간이 갖고 있는 '눈'과 같은 기능을 하기에는 현재로서는 어렵다.

'인공지능의 연구는 어디까지 가는 것인가'라는 다소 형이상학적인 의문이 여전히 남는다. 컴퓨터는 체스챔피언이 될 것인가? 어느 순간에 인간중심의 사회구조 속에 자기몫을 요구하지 않을까? 다소 과장섞인 이러한 의문은 어쩌면 가정과 결론이 뒤바뀌어 있는 듯하다. 컴퓨터는 결코 인간의 두뇌에서 한발짝도 나가지 못한다. 한가지 분명한 사실은 한세기 전 생물학자들이 두뇌세포를 해부할 때 직면했던 문제점들을 오늘날 인공지능 연구자들이 지능을 해부하면서 똑같이 느끼고 있다는 점이다.