“특별하지 않아도 괜찮아!

내 모습을 인정하고 자신감을 갖자!”

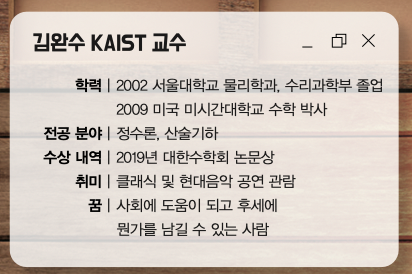

만약 과거의 나를 만날 수 있다면, 어떤 말을 하고 싶나요? 김완수 KAIST 교수는 이렇게 답했어요. 너무나 평범해서 모든 면에 자신감이 없었고, 그래서 공부만 열심히 했대요. 그렇게 30여 년이 지나 수학자가 되었습니다. 그사이 평범한 학생은 어떤 내공을 쌓아 올렸을까요? 기자가 직접 들어 봤습니다.

Q 수학 경시대회 수상 한 번 한 적 없는 평범한 학생이셨다고요?!

수학자라고 하면 으레 어렸을 때부터 수학을 가장 좋아하고, 수학 문제를 풀면서 스트레스를 푸는 ‘수학 덕후’를 떠올리게 마련이잖아요. 저에게 그런 특별함은 없어요. 특수목적고를 다니지도 않았고, 그저 조용히 소설책을 읽는 학생이었지요. 밥 먹듯이 전교 1등을 한다거나 수학 경시대회에서 수상하는 등의 경험 없이 평범했습니다. 그때의 저는 스스로의 모습에 자신이 없었고 사교적이지도 않았어요. 돌이켜 보면 공부를 열심히 한 것도 부족한 자신감을 채우기 위해서였습니다. 하지만 평범했기 때문에 더 많이 노력했고, 지금의 저로 성장할 수 있었지요.

Q 어떻게 수학을 전공하게 되었나요?

우연이었어요. 대학교에 진학했을 때까지만 해도 이론 물리를 공부하려 했어요. 당시 친구들이 물리학을 전공한다고 했거든요. 친구들의 영향을 받았던 거죠.

그러다 대학교 3학년 때 고등과학원에서 장마르크 퐁텐, 미하엘 라포포르트와 가토 가즈야 등 정수론 대가들의 초청 강연이 연이어 열렸습니다. 선배들을 따라 참석해 강연을 들었는데, 그때 수학의 대가들이 문제에 접근하는 방식에 어떤 ‘우아함’을 느꼈어요. 그 순간을 계기로 제 진로가 바뀌게 되었습니다. 그리고 신기하게도 당시엔 전혀 이해하지 못했던 강연 주제가 현재 제 연구에서 중요한 배경지식이 되었습니다.

Q 교수님의 연구 분야가 궁금해요.

‘정수론’을 연구하고 있어요. 정수론은 숫자를 다루는 학문으로, 보이지 않는 추상적인 세상을 구체적으로 만드는 과정이에요.

정수론의 초기 역사를 보면 방정식을 푸는 과정이었어요. 예를 들어 세 변의 길이가 모두 정수인 직각삼각형이 무한히 많음을 증명한다거나, 소수가 무한히 존재한다는 것을 증명하는 것처럼 말이에요. 이후 계속 발전해 오면서 수학자는 수에 대한 개념을 좀 더 깊이 고민하게 되었어요.

구체적으로 저는 우리에게 익숙한 실수 체계 대신 p진수 체계에서의 함수와 기하를 활용해 연구합니다. 여기서 p는 2, 3, 4, 7, 11, 13과 같은 소수예요. 유명한 난제인 ‘페르마의 마지막 정리’ 증명에도 p진수가 쓰이지요. 또 페터 숄체 독일 본대학교 교수가 p진수 기하학을 연구해 2018년 필즈상 수상자로 선정되었고요. 올해 7월 필즈상 시상식이 열리는데 현재 정수론에서 각광받는 연구인 만큼 p진수 기하 연구자 중에 수상자가 나올지 기대되네요.

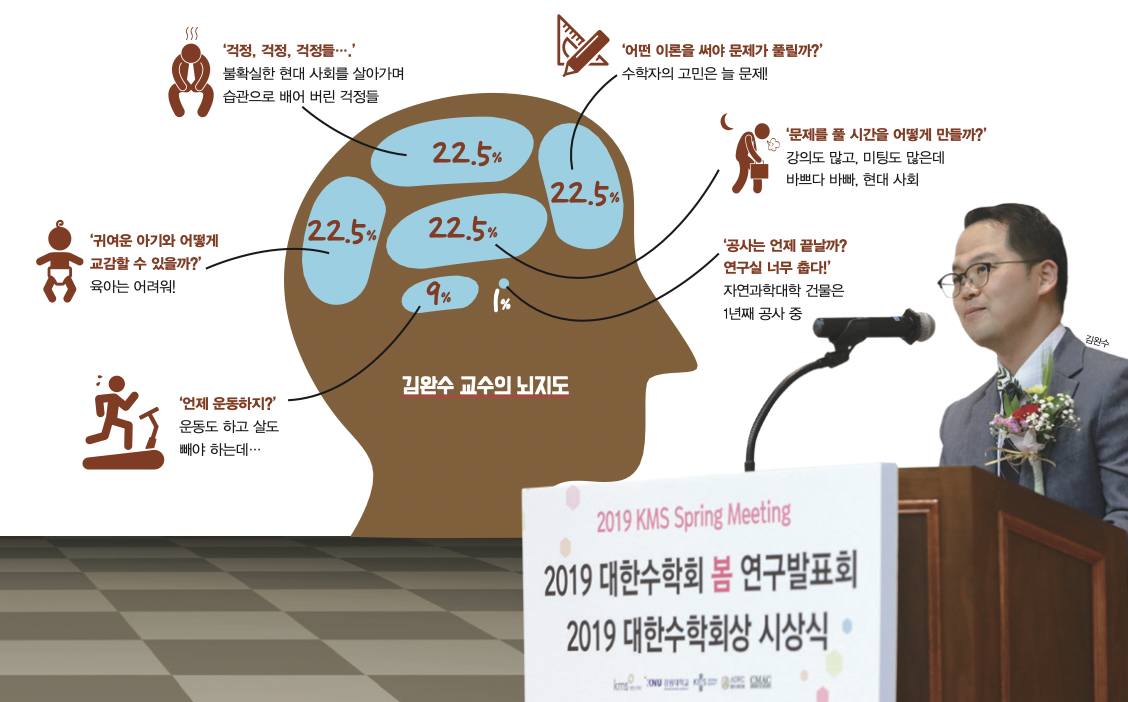

Q 문제가 풀리지 않을 땐 어떻게 하시나요?

지금도 풀리지 않는 문제가 머릿속을 맴돌고 있어요. 아마 연구실을 나선 뒤에도, 주말에도 계속 생각하겠지요. 수학자의 지독한 직업병이에요. 최선을 다해 문제를 풀려고 노력했지만, 아무리 고민해도 아이디어가 안 떠오르면 다른 문제 먼저 풀어요.

대학원생일 땐 문제가 생각처럼 풀리지 않으면 스트레스를 심하게 받았어요. 그러다 유명한 수학자 노암 엘키스의 강연을 듣게 됐고, 그분께 기자님이 하신 것과 같은 질문을 했습니다. 특별한 문제를 풀고 있는데 안 풀리면 어떻게 해야 하냐고요. 엘키스는 이렇게 말했습니다.

“다른 문제를 푸세요! 세상에 풀 문제는 많아요!”

물론 어려운 문제를 마주했을 때 곧바로 포기하라는 말은 아니었을 겁니다. 최선을 다해 도전했지만, 결국 한계에 다다랐을 때 한숨 돌릴 여유가 필요하다는 뜻이지요. 문제를 잠시 간직해 둔 채, 다른 문제를 푸는 거예요. 그러면 어느 순간 예상치 못한 곳에서 문제를 해결할 실마리가 떠오르기도 해요. 운명처럼 말이지요. 또 하나는 분명합니다. ‘열심히 노력하는 수학자라면 어떤 문제든 언젠가 또 푼다!’는 믿음이요.

Q 그래도 포기할 수 없는 문제라면요?

문제 푸는 방식을 바꿔 보는 거예요. 어떤 이론을 증명하기 위해 A라는 이론을 사용했다면, 완전히 다른 B 이론이나 정의를 사용해 보는 거지요. 이를 수학 공부에 대입하면, 질문에 대한 답이 막혔을 때 질문을 바꿔 보는 겁니다. 저는 공부할 때 질문만큼 중요한 건 없다고 생각해요. 질문을 어떻게 하는지에 따라 답이 나올 수도 있고, 답을 어디에서 어떻게 찾아야 할지에 대한 방향성을 찾기도 하거든요.

다만 한국 학생들은 질문을 하는 것을 두려워하는 것 같아 아쉬워요. 멍청한 질문일까 봐, 주변에서 보는 시선 때문에 질문하는 것을 주저하는 경향이 있어요. 좋은 질문을 하는 것은 중요하지만, 매번 좋은 질문만 할 수는 없어요.

야구 선수를 생각해 보세요. 리그에서 내로라하는 홈런 타자도 타율이 4할이 되지 않아요. 즉 타석에 세 번 들어서면 두 번은 삼진입니다. 그렇다고 그 타자가 실력이 없는 것은 아니거든요. 공부도 마찬가지라고 생각해요. 모두가 언제나 좋은 질문을 할 수는 없어요. 때론 주제와 다른 질문을 할 수도 있고, 내가 내용을 이해하지 못한 점이 드러나는 질문을 할 수도 있지요. 다만 발전하는 사람은 질문을 하면서 나의 부족함을 인지하고, 질문과 답을 통해 다른 사람과 상호 작용하며 자신의 것을 만들어 간다는 거예요. 그러니 바보 같은 질문을 하는 것을 두려워하지 않았으면 좋겠어요!