현존하는 지상 최대의 동물인 코끼리는 이름처럼 코가 가장 긴 동물이지요. 코라고 부르지만, 사실 윗입술과 코가 합쳐진 기관입니다. 무려 15만 개의 근육으로 이뤄져 있어서 수백kg 이상을 들어올릴 수 있습니다. 인터넷에는 성난 코끼리가 코로 나뭇가지를 잡고 흔들거나 던져서 사나운 맹수를 퇴치하는 동영상이 심심찮게 올라옵니다. 그래서 코끼리에게는 (인간을 제외하고는) 천적이 없지요.

후각수용체 유전자가 개의 2배, 사람의 5배

최근 과학자들은 코끼리 코에 대한 새로운 사실을 한가지 밝혀냈습니다. ‘게놈 리서치’라는 학술지 7월 23일자에 일본 도쿄대 응용생화학과 니

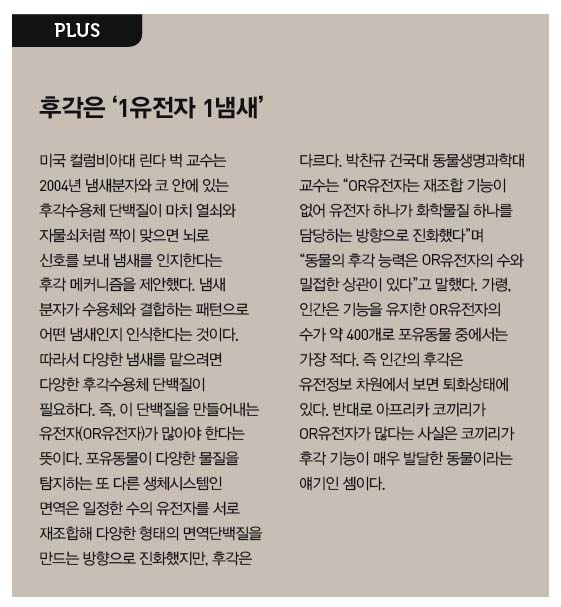

무라 요시히토 교수팀이 발표한 논문을 볼까요? 아프리카코끼리를 비롯해 오랑우탄, 쥐, 개 등 포유동물 13종의 후각수용체 단백질을 만드는 유전자(OR유전자)를 비교한 결과 놀랍게도 아프리카코끼리에게 약 2000개에 달하는 OR유전자가 있었습니다. 이는 냄새를 잘 맡기로 유명한 개보다 2배 이상 많은 숫자입니다. 유인원과 인간에 비하면 5배에 달하지요. 이처럼 OR유전자가 많으면 훨씬 더 다양한 냄새를 맡을 수 있습니다(48쪽 박스 기사 참조).

코끼리는 이렇게 많은 유전자를 다 어디에 쓰는 걸까요. 연구팀은 “OR유전자 각각의 구체적인 기능은 아직 잘 모른다”며 “아프리카코끼리가 처한 환경에서 살아가는 데 매우 중요할 것”이라고 말했습니다. 언제라도 굶어 죽거나 포식자에게 잡아 먹힐 수 있는 야생동물에게 후각은 꼭 필요한 감각입니다. 서로 다른 냄새를 분별하는 능력은 먹이를 찾거나 썩은 음식을 피하도록 해줍니다. 위협이 되는 포식자를 피하거나, 번식을 위해 좋은 배우자를 찾는 데도 중요하지요. 코끼리도 마찬가지입니다.

야생코끼리가 후각이 뛰어나다는 건 일찌감치 밝혀졌습니다. 잘 알려져 있지 않았을 뿐이지요. 2007년 11월 ‘커런트 바이올로지’라는 학술지에는 아프리카코끼리가 먼 발치에서 코만 한 번 벌름거려도 위협적인 부족과 그렇지 않은 부족을 구별해낸다는 흥미로운 연구 결과가 실렸습니다. 영국 세인드앤드루스대의 진화심리학자 리처드 바이른 교수는 아프리카 케냐 지방에 사는 야생코끼리들이 그 지역에 사는 마사이족 사람에게만 공격적인 반응을 보인다는 보고를 받았습니다. 물론 마사이족은 종종 코끼리를 사냥해왔기 때문에 코끼리가 공격하는 게 당연했는데, 흥미로운 건 그 다음이었지요. 마사이족이 아닌 다른 사람일 경우에는 바로 눈 앞에서 코끼리에게 뾰족한 창을 휘둘러도 별 반응을 보이지 않았던 겁니다.

사냥하는 부족 농사짓는 부족, 냄새로 구별한다

연구팀은 다양한 행동 실험을 통해 아프리카코끼리가 마사이족의 빨간옷과 고유의 사냥 자세를 구별할 줄 안다는 것을 밝혀냈습니다. 이게 다가 아니었습니다. 마사이족을 구분하는 데 후각도 중요했어요. 연구팀은 마사이족 사람과 다른 부족 사람이 입었던, 같은 색상의 옷을 코끼리에게 주고 행동을 관찰했습니다. 그 결과, 마사이족 옷에만 난폭한 행동을 보였지요.

이뿐만이 아닙니다. 바이른 교수팀은 3개월 뒤인 2008년 2월, 코끼리들이 가족 구성원이 매일 어디에 있는지를 그들의 소변 냄새로 파악한다는 연구 결과를 학술지 ‘바이올로지 레터스’에 발표했습니다. 야생코끼리는 거대한 모계 가족을 이뤄 먼 거리를 이동하는데, 함께 여행하면서 먹을 것을 구하고 서로를 보호해줍니다. 각 코끼리는 더 작은 무리로 나눠지거나 혼자 무리에서 떨어지더라도 서로 지나간 경로를 파악하면서 따라가야 하지요. 이 때 후각이 중요한 역할을 한다는 겁니다.

연구팀은 케냐 암보셀리 국립공원의 땅바닥에서 코끼리 소변 샘플을 모았습니다. 소변의 주인공은 가족 구성원이 아닐 수도 있고, 무리의 선두에 있거나 한참 뒤처져 있을 수도 있지요. 연구팀은 소변 샘플의 냄새를 코끼리들에게 맡도록 하고 얼마나 많은 코끼리가 얼마나 오랫동안 관심을 보이는지 측정했습니다. 그러자 놀라운 차이가 나타났습니다. 가족 구성원이 아니거나, 이미 앞서간 코끼리의 소변에는 별 관심을 보이지 않았습니다. 반면 뒤에서 걷고 있는 코끼리의 소변 냄새에는 오랫동안 관심을 보였던 겁니다.

코끼리의 머릿속에 들어가보거나 대화를 나눠본 것은 아니지만, 아마 자기보다 뒤에 있는 코끼리의 소변냄새가 난다는 게 이상했던 모양입니다. 자기보다 그 지점을 먼저 통과했을 가능성이 없으니까요. 연구팀도 같은 결론을 내렸습니다. 이런 행동을 볼 때, 코끼리가 가족 구성원이 누구인지, 또 자신의 현재 위치가 어디인지 안다는 의미로 해석했지요. 추가로 분석한 결과, 코끼리는 최대 30마리의 가족 구성원이 사라진 것도 소변 냄새로 알 수 있다고 합니다. 게다가 암컷의 번식기를 수컷이 냄새로 안다는 것은 잘 알려진 사실이며, 건조한 사막 기후에서 물이 흐르는 곳을 냄새로 찾는다는 설도 있습니다.

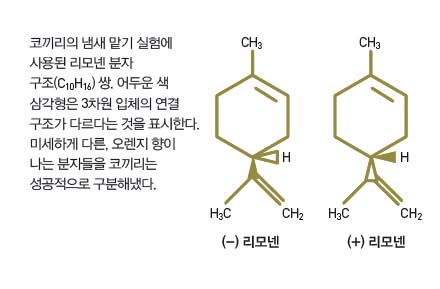

그렇다면 코끼리의 후각은 얼마나 뛰어날까요. 스웨덴 린셰핑대 생물학과 마티아스 라스카 교수팀은 아시아코끼리 세 마리를 대상으로 후각능력이 얼마나 정밀한지 연구한 결과를 2012년 12월 학술지 ‘화학감각’에 발표했습니다. 원소의 종류나 위치가 한두 개 정도만달라 화학구조가 매우 비슷한 냄새 분자 2개를 각 통로에 흘린 뒤, 먹이가 있는 곳의 냄새를 맞출 수 있는지 시험한 겁니다. 그 결과, 코끼리는 실험에 쓰인 총 12쌍의 냄새 분자를 높은 확률로 구별하는 데 성공했습니다. 같은 테스트를 받은 원숭이나 물개, 꿀벌, 사람보다 훨씬 나은 성적이었습니다. 적어도 냄새를 잘 맡는 것으로 알려진 쥐만큼 후각 능력이 뛰어났지요. 아쉽게도 아직까지 개와 코끼리가 냄새 맡기 대결을 한 연구 결과는 없답니다.

후각은 생존환경에 따라 퇴화하기도 발달하기도

원래 인간을 비롯한 포유류의 조상들은 지구에 처음 등장했을 때 후각수용체 수가 비슷했다고 합니다. 그런데, 왜 후손들의 후각 능력은 달라진걸까요. 그리고 코끼리의 후각 능력은 왜 이토록 뛰어난 걸까요. 글의 서두에 언급한 요시히토 교수팀은 최신 컴퓨터 기법을 통해 후각수용체 유전자, 즉 OR유전자의 진화 역사도 추적했습니다. 1만 가지 종류의 OR유전자를 연구한 결과, 13종의 포유동물이 공유한 것은 겨우 3개에 불과한 것으로 드러났습니다. 특히 어떤 원시 유전자는 코끼리에서 크게 확장돼 84개의 유전자로 증가한 데 비해, 인간과 유인원에서는 유전자 1개로 남아 있었습니다.

왜 이렇게 진화했는지는 아직까지 정확히 모릅니다. 하지만 생존환경에 따라 필요 없는 수용체(유전자)는 퇴화하고 필요한 수용체는 늘어났겠지요. 요시히토 교수는 “영장류 같은 고등 동물일수록 시각 정보에 의존하기 때문에 OR유전자가 퇴화한 것으로 보인다”고 말했습니다. 이런 측면에서, 인간의 후각수용체는 절반으로 줄어든 데 비해 쥐나 코끼리에서는 늘어났다는 사실이 왠지 서글프게 다가옵니다. 코끼리에게 탁월한 후각능력이 필요했다는 건 그만큼 코끼리가 살기 어려웠다는 뜻일 테니까요. 지상에서 당할 자가 없는 코끼리인데 말이지요.